पाँच और तीन

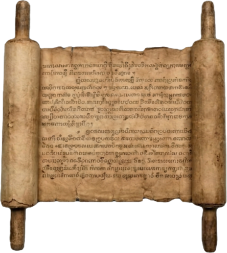

सूत्र परिचय

यह सूत्र प्रसिद्ध ब्रह्मजालसुत्त के समान है, केवल मध्यम-लंबाई का है। दोनों ही सूत्र इस बात पर बल देते हैं कि दूसरों की दृष्टियों को समझना क्यों आवश्यक है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम भारतीय एक सांस्कृतिक परिवेश में रहते और संवाद करते हैं, जहाँ हमारी अपनी दृष्टियाँ भी दूसरों की दृष्टियों से निरन्तर जुड़ती और उनसे प्रभावित होती रहती हैं।

यहाँ जिन मतों को परिभाषित किया गया है, उनमें से कई आज भी प्रचलित हैं, जबकि कुछ इतिहास में विलीन हो चुके हैं। फिर भी, विविध मिथ्यादृष्टियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए—इस पर बुद्ध का उपदेश आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस सूत्र में उल्लिखित अधिकांश मिथ्यादृष्टियों की उत्पत्ति के कारणों को ब्रह्मजालसुत्त में विस्तार से समझाया गया है।

हिन्दी

ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवन उद्यान में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, “भिक्षुओं!”

“भदन्त”, भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया।

अपरन्तकप्पिक

भगवान ने कहा—

“भिक्षुओं, कुछ श्रमण-ब्राह्मण भविष्य (“अपरान्त” =भविष्य में कैसा होगा?) का अनुमान करने वाले, भविष्य को लेकर दृष्टि धारण करने वाले हैं, जो भविष्य को लेकर अनेक प्रकार से विभिन्न काल्पनिक सिद्धांतों का दावा करते हैं—

- ‘हमारे मरने के बाद (हमारी) आत्मा बोधगम्य (“सञ्ञी”) और स्वस्थ (“अरोगी”) हो जाती है’, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं।

- ‘हमारे मरने के बाद आत्मा बोधरहित (“असञ्ञी”) और स्वस्थ हो जाती है’, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं।

- ‘हमारे मरने के बाद आत्मा न-बोधगम्य-न-बोधरहित (“नेवसञ्ञीनासञ्ञी”) और स्वस्थ हो जाती है’, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं।

- कोई मौजूदा सत्व का (मरने के बाद) समूल खात्मा, विनाश और अस्तित्व मिटना (“उच्छेदवाद”) बताते हैं।

- तो कोई वर्तमान जीवन में निर्वाण (“दिट्ठधम्मनिब्बानवाद”) बताते हैं। 1

इस तरह, कोई मौजूदा सत्व का मरणोपरांत स्वस्थ हो जाना बताते हैं, तो कोई उसका समूल खात्मा, विनाश और अस्तित्व मिटना बताते हैं, तो कोई वर्तमान जीवन में निर्वाण का दावा करते हैं। इस तरह, पाँच होकर वे तीन बनते हैं, और तीन होकर पाँच। इस तरह, यह पाँच-तीन का सारांश है। 2

१. बोधगम्य आत्मा

भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधगम्य (“सञ्ञि”) और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे मरने के बाद आत्मा—

- बोधगम्य, स्वस्थ और रूपयुक्त हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और अरूप हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और रूपयुक्त व अरूप (दोनों) हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और न रूपयुक्त, न ही अरूप होती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और सीमित हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और अनन्त हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और सीमित व अनन्त (दोनों) हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और न सीमित, न ही अनन्त होती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और एक-जैसे बोधगम्य हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और विविध तरह से बोधगम्य हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और परिमित बोधगम्य हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और अपरिमित बोधगम्य हो जाती है।

अथवा, उनमें से जो आगे बढ़ते हैं, वे अविचलता 3 और अपरिमित विज्ञान-संपूर्णता (“विञ्ञाणकसिण”) की घोषणा करते हैं।

उसे तथागत इस तरह समझते हैं। जो माननीय श्रमण-ब्राह्मण, हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधगम्य और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे मरने के बाद आत्मा—

- बोधगम्य, स्वस्थ और रूपयुक्त हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और अरूप हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और रूपयुक्त व अरूप (दोनों) हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और न रूपयुक्त, न ही अरूप हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और एक-जैसे बोधगम्य हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और विविध तरह से बोधगम्य हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और परिमित बोधगम्य हो जाती है,

- या बोधगम्य, स्वस्थ और अपरिमित बोधगम्य होती है।

अथवा, कोई ‘कुछ नहीं है’ देखते हुए निश्चल और अपरिमित शून्य आयाम (“आकिञ्चञ्ञायतन”) की घोषणा करते हैं, और उसे ही समस्त संज्ञाओं में सबसे परिशुद्ध, परम, अग्र, अनुत्तर (=जिसके आगे कुछ नहीं) बताते हैं, फिर चाहे वह रूप-संज्ञा हो, या अरूप-संज्ञा हो, या एक-जैसे बोधगम्य हो, या विविध तरह से बोधगम्य हो।

‘यह तो संस्कृत (=संस्कृत) और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

२. बोधरहित आत्मा

आगे, भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण, हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधरहित (“असञ्ञि”) और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे मरने के बाद आत्मा—

- बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त हो जाती है,

- या बोधरहित, स्वस्थ और अरूप हो जाती है,

- या बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त व अरूप (दोनों) हो जाती है,

- या बोधरहित, स्वस्थ और न रूपयुक्त, न ही अरूप होती है।

तब, भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण, हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधगम्य और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे उन्हें नकारते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे संज्ञा (=बोधगम्यता) को एक बीमारी, एक फोड़ा, एक तीर की तरह मानते हैं, और ‘बोधरहितता’ (“असञ्ञा”) को शांतिमय और सूक्ष्मतम।

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधरहित और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे मरने के बाद आत्मा—

- बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त हो जाती है,

- या बोधरहित, स्वस्थ और अरूप हो जाती है,

- या बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त व अरूप हो जाती है,

- या बोधरहित, स्वस्थ और न रूपयुक्त, न ही अरूप होती है।

किन्तु, भिक्षुओं, यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण कहे कि—‘मैं रूप के अलावा, वेदना के अलावा, बोधगम्यता (=संज्ञा) के अलावा, संस्कारओं के अलावा, विज्ञान का आना-जाना, च्युति-पुनरुत्पत्ति, विकसित, प्रगत और प्रौढ़ होना बताता हूँ’—तो यह संभव नहीं। 4

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

३. न-बोधगम्य-न-बोधरहित आत्मा

आगे, भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का न-बोधगम्य-न-बोधरहित (“नेवसञ्ञीनासञ्ञि”) और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे मरने के बाद आत्मा—

- न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त हो जाती है,

- या न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और अरूप हो जाती है,

- या न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त व अरूप (दोनों) हो जाती है,

- या न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और न रूपयुक्त, न ही अरूप होती है।

तब, भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधगम्य और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे उन्हें नकारते हैं। और साथ ही, जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधरहित और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे उन्हें भी नकारते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे संज्ञा (=बोधगम्यता) को एक बीमारी, एक फोड़ा, एक तीर की तरह मानते हैं; असंज्ञा (=बोधरहितता) को मोह-मुढ़ित अवस्था; और न-बोधगम्य-न-बोधरहितता को शांतिमय और सूक्ष्मतम।

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का न-बोधगम्य-न-बोधरहित और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे मरने के बाद आत्मा—

- न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त हो जाती है,

- या न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और अरूप हो जाती है,

- या न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और रूपयुक्त व अरूप हो जाती है,

- या न-बोधगम्य-न-बोधरहित, स्वस्थ और न रूपयुक्त, न ही अरूप होती है।

किन्तु, भिक्षुओं, यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण केवल देखे, सुने, महसूस किए और समझे जाने योग्य संस्कारओं के माध्यम से उस आयाम का आत्मसात किया जाना बताता है, तो उसे विध्वंसक कहा जाता है। क्योंकि, भिक्षुओं, वह आयाम संस्कृत (=संस्कृत) अवस्था से नहीं प्राप्त किया जाता। बल्कि, भिक्षुओं, केवल संस्कारओं की शेष बची अवस्थाओं 5 से ही उसे प्राप्त किया जाता है।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

४. उच्छेदवादी

आगे, भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण, सत्व के मरने के बाद, उसका समूल खात्मा, विनाश और अस्तित्व मिटना घोषित करते हैं, वे उन्हें नकारते हैं—जो श्रमण-ब्राह्मण आत्मा का बोधगम्य और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं; या जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का बोधरहित और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं, या जो श्रमण-ब्राह्मण हमारे मरने के बाद आत्मा का न-बोधगम्य-न-बोधरहित और स्वस्थ हो जाना घोषित करते हैं। ऐसा क्यों?

(क्योंकि उन्हें लगता है कि) ‘ये सभी माननीय श्रमण-ब्राह्मण मात्र ऊपर की ओर बहती धारा 6 के प्रति अपनी आसक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, ‘हम मरणोपरांत ऐसे बन जाएँगे! हम मरणोपरांत वैसे बन जाएँगे!’

जैसे किसी व्यापारी को बाजार जाने पर लगता है, ‘इसके सहारे वह मेरा हो जाएगा! उसके सहारे मुझे यह मिलेगा!’ उसी तरह, ये माननीय श्रमण-ब्राह्मण, मानो व्यापारी की तरह ही लगते हैं, (जब वे कहते हैं,) ‘हम मरणोपरांत ऐसे बन जाएँगे! हम मरणोपरांत वैसे बन जाएँगे!’ 7

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण-ब्राह्मण सत्व के मरने के बाद, उसका समूल खात्मा, विनाश और अस्तित्व मिटना घोषित करते हैं, वे स्व-धारणा (“सक्काय”) के भय से, स्व-धारणा के प्रति घृणा से 8, स्व-धारणा के ही आस-पास दौड़ते हैं, चक्कर काटते हैं।

जैसे, किसी कुत्ते को किसी दृढ़ खंबे या कील से बाँध दिया जाता है, तब वह उस खंबे या कील के ही आस-पास दौड़ते रहता है, चक्कर काटते रहता है। उसी तरह, वे माननीय श्रमण-ब्राह्मण स्व-धारणा के भय से, स्व-धारणा के प्रति घृणा से, स्व-धारणा के ही आस-पास दौड़ते हैं, चक्कर काटते हैं।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

इस तरह, भिक्षुओं, जितने भी श्रमण या ब्राह्मण भविष्य का अनुमान करने वाले, भविष्य को लेकर दृष्टि धारण करने वाले हैं, जो भविष्य को लेकर अनेक प्रकार से विभिन्न काल्पनिक सिद्धांतों का दावा करते हैं, वे सभी इन्हीं पाँच आयामों में से ही किसी की घोषणा करते हैं। 9

पुब्बन्तकप्पिक

भिक्षुओं, कुछ श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त (=पहले कैसा था?) का अनुमान करने वाले, पूर्वान्त को लेकर दृष्टि धारण करने वाले हैं, जो पूर्वान्त को लेकर अनेक प्रकार से विभिन्न काल्पनिक सिद्धांतों का दावा करते हैं—

- ‘आत्मा और लोक शाश्वत हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक अशाश्वत हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक शाश्वत भी हैं और अशाश्वत भी—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक न शाश्वत हैं, न ही अशाश्वत—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक सीमित हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक अनन्त हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक सीमित भी हैं और अनन्त भी—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक न सीमित हैं, न ही अनन्त—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक एक-जैसे बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक विविध तरह से बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक सीमित रूप से बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक अपरिमित रूप से बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल सुखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल दुःखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल दुःखपूर्ण-सुखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल न-दुःखी-न-सुखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू।’

भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ऐसी दृष्टि धारण करते हैं कि ‘आत्मा और लोक शाश्वत हैं, बस यही सच है, बाकी सब फालतू’, उन्हें—श्रद्धा के अलावा, पसंद के अलावा, परंपरागत श्रुति (=पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनते आना) के अलावा, तर्कसंगत विचार के अलावा, मान्यता का सोच-समझकर स्वीकार करने के अलावा—स्वयं (अपने आधार पर) परिशुद्ध और उजालेदार 10 ज्ञान होगा, ऐसा संभव नहीं है।

और, भिक्षुओं, ऐसे परिशुद्ध और उजालेदार ज्ञान के अभाव में, उन माननीय श्रमण-ब्राह्मणों के ज्ञान का कोई उजालेदार अंश भी हो, उसे भी उनकी आसक्ति (“उपादान”) ही कहा जाता है।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

आगे, भिक्षुओं, जो श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ऐसी दृष्टि धारण करते हैं कि—

- ‘आत्मा और लोक अशाश्वत हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक शाश्वत भी हैं और अशाश्वत भी—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक न शाश्वत हैं, न ही अशाश्वत—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक सीमित हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक अनन्त हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक सीमित भी हैं और अनन्त भी—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक न सीमित हैं, न ही अनन्त—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक एक-जैसे बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक विविध तरह से बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक सीमित रूप से बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक अपरिमित रूप से बोधगम्य हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल सुखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल दुःखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल दुःखपूर्ण-सुखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू’,

- ‘आत्मा और लोक केवल न-दुःखी-न-सुखी हैं—बस यही सच है, बाकी सब फालतू।’

उन्हें—श्रद्धा के अलावा, पसंद के अलावा, परंपरागत श्रुति के अलावा, तर्कसंगत विचार के अलावा, मान्यता का सोच-समझकर स्वीकार करने के अलावा—स्वयं (अपने आधार पर) परिशुद्ध और उजालेदार ज्ञान होगा, ऐसा संभव नहीं है। और, भिक्षुओं, ऐसे परिशुद्ध और उजालेदार ज्ञान के अभाव में, उन माननीय श्रमण-ब्राह्मणों के ज्ञान का कोई उजालेदार अंश भी हो, उसे भी उनकी आसक्ति ही कहा जाता है। 11

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

पविवेक पीति

अब, भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त (पहले कैसा था?) के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त (भविष्य में क्या होगा?) के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास (“पविवेक”) की प्रीति (=प्रीति) में प्रवेश पाकर विहार करते हैं, (सोचते हुए,) ‘यही शांतिमय और सूक्ष्मतम है, यह निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति में प्रवेश पाकर विहार करना।’

और, वह निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति निरुद्ध होती है। 12 और उस निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति निरुद्ध होने पर निराशा उत्पन्न होती है। और उस निराशा के निरोध होने पर निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति उत्पन्न होती है।

जैसे, भिक्षुओं, छाया छूट जाए तो तपन फैलती है; और तपन छूट जाए तो छाया फैलती है। उसी तरह, भिक्षुओं, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति निरुद्ध होने पर निराशा उत्पन्न होती है; और निराशा के निरोध होने पर निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति उत्पन्न होती है।

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति में प्रवेश पाकर विहार करते हैं, (सोचते हुए,) ‘यही शांतिमय और सूक्ष्मतम है, यह निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति में प्रवेश पाकर विहार करना।’

और, वह निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति निरुद्ध होती है। और उस निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति निरुद्ध होने पर निराशा उत्पन्न होती है। और उस निराशा के निरोध होने पर निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति उत्पन्न होती है।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

निरामिष प्रीति

अब, भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति को लाँघ कर निरामिष सुख 13 में प्रवेश पाकर विहार करते हैं, (सोचते हुए,) ‘यही शांतिमय और सूक्ष्मतम है, यह निरामिष सुख में प्रवेश पाकर विहार करना।’

और, वह निरामिष सुख निरुद्ध होता है। और उस निरामिष सुख के निरुद्ध होने पर निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति उत्पन्न होती है। और उस निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति के निरोध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है।

जैसे, भिक्षुओं, छाया छूट जाए तो तपन फैलती है; और तपन छूट जाए तो छाया फैलती है। उसी तरह, भिक्षुओं, निरामिष सुख निरुद्ध होने पर निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति उत्पन्न होती है; और निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति के निरोध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होती है।

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति को लाँघ कर निरामिष सुख में प्रवेश पाकर विहार करते हैं, (सोचते हुए,) ‘यही शांतिमय और सूक्ष्मतम है, यह निरामिष सुख में प्रवेश पाकर विहार करना।’

और, वह निरामिष सुख निरुद्ध होता है। और उस निरामिष सुख के निरुद्ध होने पर निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति उत्पन्न होती है। और उस निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति के निरोध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

नसुख-नदर्द

अब, भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति को लाँघ कर, निरामिष सुख को लाँघ कर, नसुख-नदर्द वेदना 14 में प्रवेश पाकर विहार करते हैं, (सोचते हुए,) ‘यही शांतिमय और सूक्ष्मतम है, यह नसुख-नदर्द वेदना में प्रवेश पाकर विहार करना।’

और, वह नसुख-नदर्द वेदना निरुद्ध होती है। और उस नसुख-नदर्द वेदना के निरुद्ध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है। और उस निरामिष सुख के निरोध होने पर नसुख-नदर्द वेदना उत्पन्न होता है।

जैसे, भिक्षुओं, छाया छूट जाए तो तपन फैलती है; और तपन छूट जाए तो छाया फैलती है। उसी तरह, भिक्षुओं, नसुख-नदर्द वेदना के निरुद्ध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है; और उस निरामिष सुख के निरोध होने पर नसुख-नदर्द वेदना उत्पन्न होता है।

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति को लाँघ कर, निरामिष सुख को लाँघ कर, नसुख-नदर्द वेदना में प्रवेश पाकर विहार करते हैं, (सोचते हुए,) ‘यही शांतिमय और सूक्ष्मतम है, यह नसुख-नदर्द वेदना में प्रवेश पाकर विहार करना।’

और, वह नसुख-नदर्द वेदना निरुद्ध होती है। और उस नसुख-नदर्द वेदना के निरुद्ध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है। और उस निरामिष सुख के निरोध होने पर नसुख-नदर्द वेदना उत्पन्न होता है।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

अहमस्मि ‘मैं हूँ’

अब, भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति को लाँघ कर, निरामिष सुख को लाँघ कर, नसुख-नदर्द वेदना को लाँघ कर, इस प्रकार देखते हैं, ‘मैं शांत हूँ! मैं निर्वृत हूँ! मैं अनासक्त हूँ!’ 15

इसे, भिक्षुओं, तथागत इस तरह समझते हैं। जो श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, अपरान्त के प्रति अपनी दृष्टि को त्यागते हैं, सभी कामुक-बंधनों के प्रति अ-संकल्पित रहकर, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति को लाँघ कर, निरामिष सुख को लाँघ कर, नसुख-नदर्द वेदना को लाँघ कर, इस प्रकार देखते हैं, ‘मैं शांत हूँ! मैं निर्वृत हूँ! मैं अनासक्त हूँ!’ स्पष्ट है कि ये आयुष्मान निर्वाण की ओर ले जाने वाले प्रगतिपथ के बारे में कहते हैं। 16

किन्तु, तब भी वे श्रमण या ब्राह्मण अपने पूर्वान्त दृष्टि की आसक्ति से चिपके हुए हैं, अपने अपरान्त दृष्टि की आसक्ति से चिपके हुए हैं, कामुक-बंधनों की आसक्ति से चिपके हुए हैं, निर्लिप्त-एकांतवास की प्रीति की आसक्ति से चिपके हुए हैं, निरामिष सुख की आसक्ति से चिपके हुए हैं, नसुख-नदर्द वेदना की आसक्ति से चिपके हुए हैं। 17

अतः, जब ये आयुष्मान देखते हुए कहते हैं, ‘मैं शांत हूँ! मैं निर्वृत हूँ! मैं अनासक्त हूँ’, तब इसे भी इन माननीय श्रमण-ब्राह्मणों की आसक्ति ही कहा जाता है।

‘यह तो संस्कृत और स्थूल है। किन्तु यहाँ जो संस्कारओं का निरोध होता है, वह यथार्थ है’—उसे इस तरह समझते हुए, उससे निकलने के मार्ग को देखते हुए, तथागत उसके परे जा चुके हैं।

किन्तु, भिक्षुओं, तथागत अनुत्तर शांतिमय-अवस्था के प्रति अभिसम्बुद्ध (=सर्वोच्च रूप से जागृत) हुए हैं, यही छह संपर्क आयामों के समुदय, विलुप्ति, प्रलोभन, खामी, और निकलने का मार्ग यथास्वरूप समझते हुए अनासक्त होकर विमोक्ष प्राप्त हैं।” 18

भगवान ने ऐसा कहा। हर्षित होकर भिक्षुओं ने भगवान की बात का अभिनंदन किया।

सुत्र समाप्त।

-

“वर्तमान जीवन में निर्वाण” सुनने में तो बौद्ध दृष्टिकोण जैसा लगता है, परन्तु यहाँ इसे मिथ्यादृष्टियों के साथ शामिल किया गया है। इसलिए इसका अर्थ, मज्झिमनिकाय १०२ के अनुसार, समाधि को ही निर्वाण मान लेने की भ्रांति से है। यह ब्रह्मजाल सुत्त में वर्णित पाँच दृष्टियों के समान है। वहाँ इन्द्रिय-सुखों को भी मिथ्या-निर्वाण का एक प्रकार बताया गया है। इससे पता चलता है कि यहाँ “किसी विद्यमान प्राणी के खत्म” होने की बात की जा रही है। उन दोनों ही सूत्रों में “वर्तमान जीवन में निर्वाण” को भविष्य को लेकर दृष्टि धारण करने के साथ रखा गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। किन्तु बौद्ध धम्म के विद्वान पीटर स्किलिंग यह उल्लेख करते हैं कि इस पञ्चत्रय सूत्र में “वर्तमान जीवन में निर्वाण” को एक बिलकुल अलग श्रेणी के रूप में माना गया है। ↩︎

-

अर्थात कुल पाँच प्रकार के प्रतिपादन हैं, जिनमें पहले तीन ‘शाश्वतवाद’ की भिन्न-भिन्न रूपों में आते हैं। यदि इन्हें एक समूह के रूप में लिया जाए, तो यह तीन ही तरह की दृष्टियों को दर्शाते हैं। ↩︎

-

आनेञ्ज या “अविचलता”—चित्त की इस विशिष्ट अवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी शब्दावली पढ़ें। ↩︎

-

पुनर्जन्म की प्रक्रिया को प्रायः “विज्ञान” के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। जैसे प्रतीत्यसमुत्पाद में, या “विज्ञान-धारा” (दीघनिकाय २८) के रूप में। लेकिन “विज्ञान” (“विञ्ञाण”) स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता; बल्कि सदैव अन्य स्कंधों के ऊपर पड़कर उन्हीं के सहारे प्रकट होता है। ↩︎

-

यह “शेष बची अवस्था” स्वयं “न संज्ञा न असंज्ञा” आयाम की उस संस्कृत (=संस्कृत) अवस्था को सूचित करता है। ↩︎

-

उद्धं सरं का अर्थ “ऊपर की ओर बहने वाली धारा” होता है, अर्थात, ऊँचे लोक में पुनर्जन्म की दिशा में बढ़ना। इसकी तुलना उद्धंसोतो से की जा सकती है, जो “अनागामी व्यक्ति” के लिए प्रयुक्त शब्द है, अर्थात जो काया के छूटने पर “धारा के विपरीत ऊपर की ओर”, शुद्धवास ब्रह्मलोक में जाता है। ↩︎

-

यह उन भिक्षुओं या संन्यासियों पर की गई आलोचना है, जो आध्यात्मिक जीवन को भी किसी सौदेबाज़ भोगवादी मानसिकता से तौलते हैं। मानो ब्रह्मचर्य और मुक्ति का अभ्यास कोई लेन-देन हो—“इतने ब्रह्मचर्य से उस अमुक लोक में जाऊँगा!” या “इतने पुण्य से स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करूँगा।” ↩︎

-

स्व-धारणा के प्रति “भय और घृणा” होना वही है, जिसे दूसरे आर्य-सत्य में अस्तित्व-निरोध करने की तृष्णा (“विभवतण्हा”) कहा जाता है। “सक्काय” या स्व-धारणा से आशय उन “पाँच उपादान-स्कंधों” से है जो तीन लोकों के अस्तित्व को बनाते हैं, कामलोक, रूपलोक, और अरूपलोक। ↩︎

-

यह वाक्य शायद यहाँ अनचाहा रूप से चूक गया है, या कुछ मूल पाली अंश छूट गया है—क्योंकि अब तक केवल चार आयामों का ही उल्लेख हुआ है। पाँचवाँ आयाम, अर्थात् “वर्तमान जीवन में निर्वाण” (दिट्ठधम्मनिब्बानवाद), जैसा कि सूत्र के प्रारम्भ में उल्लिखित था, यहाँ छूट गया है; किन्तु वह अगले सूत्र में निपटाया गया है। ↩︎

-

“परिशुद्ध और उजालेदार” ये विशेषण प्रायः चतुर्थ-ध्यान की अवस्था के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। ↩︎

-

सर्वोच्च चित्त-अवस्थाओं में भी यह प्रत्यक्ष रूप से जान पाना संभव नहीं है कि ब्रह्माण्ड सीमित है या अनन्त। ऐसी कोई भी धारणा अनुभव से प्रत्यक्ष नहीं जानी जा सकती। इसलिए उसे पाँच प्रकार के अविश्वसनीय ज्ञान-स्रोतों पर आधारित अनुमान से ही बनाया जाता है, जिनकी शुरुआत श्रद्धा से होती है। इस तरह वे उन बातों को पूरा विश्वास के साथ कहते हैं जिनका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। और इसी कारण, ध्यान से प्राप्त उनका वास्तविक ज्ञान और अंतर्दृष्टि भी दृष्टि के उस आसक्ति के कारण मलिन हो जाती है। ↩︎

-

जब कोई अपने चित्त को सांसारिक आलंबनों से हटाकर निर्लिप्त एकांतवास में स्थित करता है, तब संसार के कोलाहल से दूर होने के कारण स्वाभाविक रूप से चित्त में प्रीति, प्रीति और पुलक-रोमांच उत्पन्न होने लगता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि उस निर्लिप्त एकांतवास में कोई विघ्न आ जाए—सांसारिक शोर, व्यवधान, या कोई सांसारिक आलंबन उभर आए—तो उस निर्लिप्त एकांतवास से उपजी प्रीति निरुद्ध होती है। ↩︎

-

निरामिष सुख का सीधा अर्थ है—जो सुख शारीरिक या भौतिक न हो। अर्थात, जो किसी बाहरी विशेष परिस्थिति (जैसे, एयर कंडीशनर में रहने के कारण) के कारण न उत्पन्न हुआ हो, बल्कि जो सुख पूर्णतः आध्यात्मिक स्वरूप का होकर केवल भीतरी ध्यान-अवस्था के कारण से ही उत्पन्न हुआ हो। यह निरामिष सुख का विशेषण “तृतीय-ध्यान अवस्था” के लिए उपयोग होता है। ↩︎

-

नसुख-नदर्द की सूक्ष्म वेदना “चतुर्थ-ध्यान अवस्था” में प्राप्त होती है। ↩︎

-

यहाँ “मैं हूँ” उसी अहंभाव की आसक्ति की ओर इशारा करता है। यह दिखाता है कि दस बन्धनों (“संयोजन”) में से एक “मान” है, वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। और यहाँ अहंभाव का अर्थ घमण्ड नहीं, बल्कि अपनी किसी पहचान-भावना का बना रह जाना है। मज्झिमनिकाय ५२ और अंगुत्तरनिकाय ९.३६ के अनुसार “अमृत” का अनुभव होने पर भी व्यक्ति उसमें रुचि और आसक्ति पैदा कर सकता है, जिससे एक बहुत सूक्ष्म “मैं हूँ” का भाव पैदा होता है, जो पूर्ण संबोधि में बाधा डालता है। सूत्र का यह हिस्सा इसी बात की ओर संकेत देता है कि उस छुपे हुए उपादान को कहाँ ढूँढना चाहिए, जो इस “मैं हूँ” के भाव को बनाए रख सकता है। संपूर्ण संबोधि पा चुके अरहंत के कथन हमेशा निरपेक्ष और गैर-व्यक्तिगत भाषा में व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए देखें: मज्झिमनिकाय ४, संयुत्तनिकाय ५६.११, अंगुत्तरनिकाय ६.४९, और अंगुत्तरनिकाय ६.५५। ↩︎

-

समाधि की साधना “निर्वाण” की ओर ले जाती है। लेकिन यदि स्वयं समाधि की अवस्था को ही निर्वाण समझ लिया जाए, तो यह गलत समझ एक प्रकार की आसक्ति बन जाती है। ↩︎

-

यह बात उस पहले कथन से अलग दिखती है, जहाँ कहा गया था कि वे समाधि में प्रवेश करने से पहले ही पूर्वान्त और अपरान्त से जुड़ी दृष्टियों को छोड़ चुके थे। सम्भव है कि उन्होंने उन्हें केवल अस्थायी रूप से छोड़ा हो, और वे बाद में फिर उभर आई हों। या फिर यह किसी संपादकीय विसंगति की ओर भी संकेत कर सकता है। ↩︎

-

ब्रह्मजाल सुत्त में भी यही बात जोर देकर कही गई है कि “बासठ” तरह की मिथ्यादृष्टियों से मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति छह संपर्क आयामों से छूटता है। ↩︎

पालि

२१. एवं मे सुतं – एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि – ‘‘भिक्खवो’’ति। ‘‘भदन्ते’’ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच – ‘‘सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा अपरन्तकप्पिका अपरन्तानुदिट्ठिनो अपरन्तं आरब्भ अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अधिमुत्तिपदानि (स्या॰ कं॰ क॰) अभिवदन्ति। ‘सञ्ञी अत्ता होति अरोगो परं मरणा’ति – इत्थेके अभिवदन्ति; ‘असञ्ञी अत्ता होति अरोगो परं मरणा’ति – इत्थेके अभिवदन्ति; ‘नेवसञ्ञीनासञ्ञी अत्ता होति अरोगो परं मरणा’ति – इत्थेके अभिवदन्ति; सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञपेन्ति पञ्ञापेन्ति (सी॰ स्या॰ कं॰ पी॰), दिट्ठधम्मनिब्बानं वा पनेके अभिवदन्ति। इति सन्तं वा अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा। इति इमानि (क॰) परं मरणा, सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञपेन्ति, दिट्ठधम्मनिब्बानं वा पनेके अभिवदन्ति। इति इमानि पञ्च परं मरणा। इति इमानि (क॰) हुत्वा तीणि होन्ति, तीणि हुत्वा पञ्च होन्ति – अयमुद्देसो पञ्चत्तयस्स।

२२. ‘‘तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिञ्च अरूपिञ्च वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, एकत्तसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नानत्तसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, परित्तसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अप्पमाणसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, एतं एवं (क॰) वा पनेकेसं पनेतेसं (स्या॰ कं॰) उपातिवत्ततं विञ्ञाणकसिणमेके अभिवदन्ति अप्पमाणं आनेञ्जं । तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति पजानाति (सी॰ स्या॰ कं॰ पी॰) अट्ठकथा ओलोकेतब्बा। ये खो ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिञ्च अरूपिञ्च वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, एकत्तसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नानत्तसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, परित्तसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अप्पमाणसञ्ञिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा मरणाति (क॰), या वा पनेतासं सञ्ञानं परिसुद्धा परमा अग्गा अनुत्तरिया अक्खायति – यदि रूपसञ्ञानं यदि अरूपसञ्ञानं यदि एकत्तसञ्ञानं यदि नानत्तसञ्ञानं। ‘नत्थि किञ्ची’ति आकिञ्चञ्ञायतनमेके अभिवदन्ति अप्पमाणं आनेञ्जं। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

२३. ‘‘तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिञ्च अरूपिञ्च वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा। तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति। तं किस्स हेतु? सञ्ञा रोगो सञ्ञा गण्डो सञ्ञा सल्लं, एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं – ‘असञ्ञ’न्ति। तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति ये खो ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिञ्च अरूपिञ्च वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा। यो हि कोचि, भिक्खवे, समणो वा ब्राह्मणो वा एवं वदेय्य – ‘अहमञ्ञत्र रूपा, अञ्ञत्र वेदनाय, अञ्ञत्र सञ्ञाय, अञ्ञत्र सङ्खारेहि, विञ्ञाणस्स अञ्ञत्र विञ्ञाणा (स्या॰ कं॰), अञ्ञत्र विञ्ञाणेन (क॰) आगतिं वा गतिं वा चुतिं वा उपपत्तिं वा वुद्धिं वा विरूळ्हिं वा वेपुल्लं वा पञ्ञपेस्सामी’ति – नेतं ठानं विज्जति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

२४. ‘‘तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिञ्च अरूपिञ्च वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा। तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति, येपि ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति। तं किस्स हेतु? सञ्ञा रोगो सञ्ञा गण्डो सञ्ञा सल्लं, असञ्ञा सम्मोहो, एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं – ‘नेवसञ्ञानासञ्ञ’न्ति। नेवसञ्ञानासञ्ञाति (स्या॰ कं॰ पी॰ क॰) एतन्तिपदं मनसिकातब्बं तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति। ये खो ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपिञ्च अरूपिञ्च वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा। ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणब्राह्मणा (सी॰ पी॰) दिट्ठसुतमुतविञ्ञातब्बसङ्खारमत्तेन एतस्स आयतनस्स उपसम्पदं पञ्ञपेन्ति, ब्यसनञ्हेतं, भिक्खवे, अक्खायति आयतनमक्खायति (क॰) एतस्स आयतनस्स उपसम्पदाय । न हेतं, भिक्खवे, आयतनं सङ्खारसमापत्तिपत्तब्बमक्खायति; सङ्खारावसेससमापत्तिपत्तब्बमेतं, भिक्खवे, आयतनमक्खायति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

२५. ‘‘तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञपेन्ति , तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति, येपि ते भोन्तो समणब्राह्मणा असञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति, येपि ते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनासञ्ञिं अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति। तं किस्स हेतु? सब्बेपिमे भोन्तो समणब्राह्मणा उद्धं सरं उद्धंसरा (सी॰ पी॰), उद्धं परामसन्ति (स्या॰ कं॰) आसत्तिंयेव अभिवदन्ति – ‘इति पेच्च भविस्साम, इति पेच्च भविस्सामा’ति। सेय्यथापि नाम वाणिजस्स वाणिज्जाय गच्छतो एवं होति – ‘इतो मे इदं भविस्सति, इमिना इदं लच्छामी’ति, एवमेविमे भोन्तो समणब्राह्मणा वाणिजूपमा मञ्ञे पटिभन्ति – ‘इति पेच्च भविस्साम, इति पेच्च भविस्सामा’ति। तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति। ये खो ते भोन्तो समणब्राह्मणा सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञपेन्ति ते सक्कायभया सक्कायपरिजेगुच्छा सक्कायञ्ञेव अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति। सेय्यथापि नाम सा गद्दुलबद्धो दळ्हे थम्भे वा खिले खीले (सी॰ स्या॰ कं॰ पी॰) वा उपनिबद्धो , तमेव थम्भं वा खिलं वा अनुपरिधावति अनुपरिवत्तति ; एवमेविमे भोन्तो समणब्राह्मणा सक्कायभया सक्कायपरिजेगुच्छा सक्कायञ्ञेव अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

२६. ‘‘ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा अपरन्तकप्पिका अपरन्तानुदिट्ठिनो अपरन्तं आरब्भ अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सब्बे ते इमानेव पञ्चायतनानि अभिवदन्ति एतेसं वा अञ्ञतरं।

२७. ‘‘सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा पुब्बन्तकप्पिका पुब्बन्तानुदिट्ठिनो पुब्बन्तं आरब्भ अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अभिवदन्ति। ‘सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘असस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘नेवसस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘अन्तवा अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘अनन्तवा अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘एकत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘नानत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘परित्तसञ्ञी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘अप्पमाणसञ्ञी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘एकन्तसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘एकन्तदुक्खी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘सुखदुक्खी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति, ‘अदुक्खमसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति – इत्थेके अभिवदन्ति।

२८. ‘‘तत्र , भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्ठिनो – ‘सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति , तेसं वत अञ्ञत्रेव सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्ञत्र आकारपरिवितक्का अञ्ञत्र दिट्ठिनिज्झानक्खन्तिया पच्चत्तंयेव ञाणं भविस्सति परिसुद्धं परियोदातन्ति – नेतं ठानं विज्जति। पच्चत्तं खो पन, भिक्खवे, ञाणे असति परिसुद्धे परियोदाते यदपि यदिपि (क॰) ते भोन्तो समणब्राह्मणा तत्थ ञाणभागमत्तमेव परियोदपेन्ति तदपि तेसं भवतं समणब्राह्मणानं उपादानमक्खायति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

२९. ‘‘तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्ठिनो – ‘असस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ’न्ति…पे॰… यथा सस्सतवारे, तथा वित्थारेतब्बं सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च लोको च… नेवसस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च… अन्तवा अत्ता च लोको च… अनन्तवा अत्ता च लोको च… अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता च लोको च… नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता च लोको च… एकत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च… नानत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च… परित्तसञ्ञी अत्ता च लोको च… अप्पमाणसञ्ञी अत्ता च लोको च… एकन्तसुखी अत्ता च लोको च… एकन्तदुक्खी अत्ता च लोको च… सुखदुक्खी अत्ता च लोको च… अदुक्खमसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञन्ति, तेसं वत अञ्ञत्रेव सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्ञत्र आकारपरिवितक्का अञ्ञत्र दिट्ठिनिज्झानक्खन्तिया पच्चत्तंयेव ञाणं भविस्सति परिसुद्धं परियोदातन्ति – नेतं ठानं विज्जति। पच्चत्तं खो पन, भिक्खवे, ञाणे असति परिसुद्धे परियोदाते यदपि ते भोन्तो समणब्राह्मणा तत्थ ञाणभागमत्तमेव परियोदपेन्ति तदपि तेसं भवतं समणब्राह्मणानं उपादानमक्खायति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

३०. ‘‘इध , भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकं पीतिं उपसम्पज्ज विहरति – ‘एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं पविवेकं पीतिं उपसम्पज्ज विहरामी’ति। तस्स सा पविवेका पीति निरुज्झति। पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति दोमनस्सं, दोमनस्सस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति। सेय्यथापि, भिक्खवे, यं छाया जहति तं आतपो फरति, यं आतपो जहति तं छाया फरति; एवमेव खो, भिक्खवे, पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति दोमनस्सं, दोमनस्सस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति। तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति। अयं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा , अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकं पीतिं उपसम्पज्ज विहरति – ‘एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं पविवेकं पीतिं उपसम्पज्ज विहरामी’ति। तस्स सा पविवेका पीति निरुज्झति। पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति दोमनस्सं, दोमनस्सस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

३१. ‘‘इध पन, भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा निरामिसं सुखं उपसम्पज्ज विहरति – ‘एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं निरामिसं सुखं उपसम्पज्ज विहरामी’ति। तस्स तं निरामिसं सुखं निरुज्झति। निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं । सेय्यथापि, भिक्खवे, यं छाया जहति तं आतपो फरति, यं आतपो जहति तं छाया फरति; एवमेव खो, भिक्खवे, निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं। तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति। अयं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना , पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसं सुखं उपसम्पज्ज विहरति – ‘एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं निरामिसं सुखं उपसम्पज्ज विहरामी’ति। तस्स तं निरामिसं सुखं निरुज्झति। निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

३२. ‘‘इध पन, भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरति – ‘एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं अदुक्खमसुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरामी’ति। तस्स सा अदुक्खमसुखा वेदना निरुज्झति। अदुक्खमसुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं, निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना। सेय्यथापि, भिक्खवे, यं छाया जहति तं आतपो फरति, यं आतपो जहति तं छाया फरति; एवमेव खो, भिक्खवे, अदुक्खमसुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं, निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना। तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति। अयं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा , अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरति – ‘एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं अदुक्खमसुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरामी’ति। तस्स सा अदुक्खमसुखा वेदना निरुज्झति। अदुक्खमसुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं, निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

३३. ‘‘इध पन, भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय समतिक्कमा – ‘सन्तोहमस्मि, निब्बुतोहमस्मि, अनुपादानोहमस्मी’ति समनुपस्सति। तयिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति। अयं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्ठीनञ्च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय समतिक्कमा – ‘सन्तोहमस्मि, निब्बुतोहमस्मि, अनुपादानोहमस्मी’ति समनुपस्सति; अद्धा अयमायस्मा निब्बानसप्पायंयेव पटिपदं अभिवदति। अथ च पनायं भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिट्ठिं वा उपादियमानो उपादियति, अपरन्तानुदिट्ठिं वा उपादियमानो उपादियति, कामसंयोजनं वा उपादियमानो उपादियति, पविवेकं वा पीतिं उपादियमानो उपादियति, निरामिसं वा सुखं उपादियमानो उपादियति, अदुक्खमसुखं वा वेदनं उपादियमानो उपादियति। यञ्च खो अयमायस्मा – ‘सन्तोहमस्मि, निब्बुतोहमस्मि, अनुपादानोहमस्मी’ति समनुपस्सति तदपि इमस्स भोतो समणस्स ब्राह्मणस्स उपादानमक्खायति। ‘तयिदं सङ्खतं ओळारिकं अत्थि खो पन सङ्खारानं निरोधो अत्थेत’न्ति – इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो।

‘‘इदं खो पन, भिक्खवे, तथागतेन अनुत्तरं सन्तिवरपदं अभिसम्बुद्धं यदिदं – छन्नं फस्सायतनानं समुदयञ्च अत्थङ्गमञ्च अस्सादञ्च आदीनवञ्च निस्सरणञ्च यथाभूतं विदित्वा अनुपादाविमोक्खो। तयिदं भिक्खवे तथागतेन अनुत्तरं सन्तिवरपदं अभिसम्बुद्धं, यदिदं छन्नं फस्सायतनानं समुदयञ्च अत्थङ्गमञ्च अस्सादञ्च आदीनवञ्च निस्सरणञ्च यथाभूतं विदित्वा अनुपादाविमोक्खोति (सी॰ स्या॰ कं॰ पी॰) अनुपादाविमोक्खो’’ति अनुपादाविमोक्खो। तयिदं भिक्खवे तथागतेन अनुत्तरं सन्तिवरपदं अभिसम्बुद्धं, यदिदं छन्नं फस्सायतनं समुदयञ्च अत्थङ्गमञ्च अस्सादञ्च अदीनवञ्च निस्सरणञ्च यथाभूतं विदित्वा अनुपादाविमोक्खोति (सी॰ स्या॰ कं॰ पी॰)।

इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुन्ति।

पञ्चत्तयसुत्तं निट्ठितं दुतियं।