गोतम बुद्ध

मध्यम मार्ग

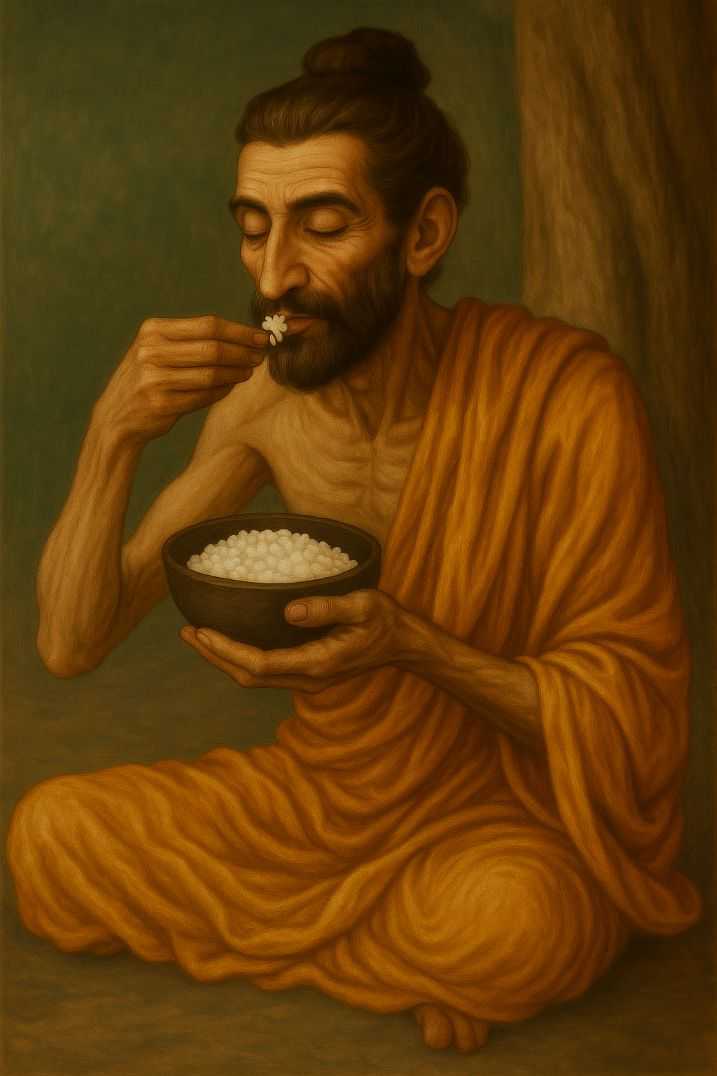

बोधिसत्व ने अपना मार्ग बदल दिया। उन्होंने भोजन करना शुरू किया ताकि सम्यक-समाधि के लिए अपने शरीर में आवश्यक ऊर्जा बनाए रख सकें। इस दौरान, उन्होंने शरीर को पीड़ित करने के बजाय, अपने चित्त की ओर ध्यान केंद्रित किया।

“जो व्यक्ति जिस तरह सोचता है, वही उसके चित्त का झुकाव बनता है… और वह कुशल अथवा अकुशल दिशा में झुकते चले जाता है।”

— मज्झिमनिकाय १९ : द्वेधावितक्क सुत्त

वे अपने चित्त में उठने वाले हर विचार और संकल्प को वर्गीकृत करने लगे। कामुक, दुर्भावनापूर्ण और हिंसात्मक विचारों को उन्होंने “अकुशल” श्रेणी में रखा, जबकि संन्यास, सद्भावनापूर्ण और अहिंसात्मक विचारों को “कुशल” श्रेणी में वर्गीकृत किया।

जब भी उन्हें अकुशल विचार आते, वे उन विचारों के दुखद परिणामों पर ध्यान देते और उन्हें छोड़ देते। इसके विपरीत, जब कुशल विचार आते, वे उन्हें बढ़ावा देते और सही समय पर मन को शांत कर सांस पर ध्यान केंद्रित करते।

सम्यक-मार्ग पता चलते ही उनका चित्त तेजी से ऊपर उठते गया। उन्होंने कई ऋद्धिबलों को भी विकसित किया —

“तब, मैंने पाँच धर्मों को विकसित किया, जो ऋद्धिबलों के द्योतक हैं। कौन-से पाँच?

- चाहत और परिश्रम से रचित समाधि से संपन्न ऋद्धिबल,

- ऊर्जा और परिश्रम से रचित समाधि से संपन्न ऋद्धिबल,

- चित्त और परिश्रम से रचित समाधि से संपन्न ऋद्धिबल,

- विमर्श और परिश्रम से रचित समाधि से संपन्न ऋद्धिबल,

- और पाँचवा, केवल अतिउत्साह।

जब मैंने इन चार धर्मों की ‘अतिउत्साह’ के साथ साधना की, उन्हें भीतर विकसित किया, तब जिस भी ऊँचे ज्ञान को जानने और साक्षात्कार करने के लिए मैंने अपना चित्त झुकाया, अवसर मिलते ही मैंने उनका साक्षात्कार किया।

मैं जब चाहता, विविध ऋद्धियों का उपयोग करता — एक होकर अनेक बनता, अनेक होकर एक बनता। प्रकट होता, विलुप्त होता। दीवार, रक्षार्थ-दीवार और पर्वतों से बिना टकराए आर-पार चला जाता, मानो आकाश में हो। ज़मीन पर गोते लगाता, मानो जल में हो। जल-सतह पर बिना डूबे चलता, मानो ज़मीन पर हो। पालथी मारकर आकाश में उड़ता, मानो पक्षी हो। महातेजस्वी सूर्य और चाँद को भी अपने हाथ से छूता और मलता। अपनी काया से ब्रह्मलोक तक को वश कर लेता ।

मैं जब चाहता, अपने विशुद्ध हो चुके अलौकिक दिव्यश्रोत-धातु से दोनों तरह की आवाज़ें सुन लेता — चाहे दिव्य हो या मानवी, दूर की हो या पास की।

मैं जब चाहता, अपना मानस फैलाकर पराए सत्वों का, अन्य लोगों का मानस जान लेता। मुझे रागपूर्ण चित्त पता चलता कि ‘रागपूर्ण चित्त है।’ वीतराग चित्त पता चलता कि ‘वीतराग चित्त है।’ द्वेषपूर्ण चित्त पता चलता कि ‘द्वेषपूर्ण चित्त है।’ द्वेषविहीन चित्त पता चलता कि ‘द्वेषविहीन चित्त है।’ मोहपूर्ण चित्त पता चलता कि ‘मोहपूर्ण चित्त है।’ मोहविहीन चित्त पता चलता कि ‘मोहविहीन चित्त है।’ संकुचित चित्त पता चलता कि ‘संकुचित चित्त है।’ बिखरा चित्त पता चलता कि ‘बिखरा चित्त है।’ बढ़ा हुआ चित्त पता चलता कि ‘बढ़ा हुआ चित्त है।’ न बढ़ा चित्त पता चलता कि ‘न बढ़ा चित्त है।’ बेहतर चित्त पता चलता कि ‘बेहतर चित्त है।’ सर्वोत्तर चित्त पता चलता कि ‘सर्वोत्तर चित्त है।’ समाहित चित्त पता चलता कि ‘समाहित चित्त है।’ असमाहित चित्त पता चलता कि ‘असमाहित चित्त है।’ विमुक्त चित्त पता चलता कि ‘विमुक्त चित्त है।’ अविमुक्त चित्त पता चलता कि ‘अविमुक्त चित्त है।’”

— अंगुत्तरनिकाय ५ : ६८ दुतिय इद्धिपाद सुत्त

तब मुझे लगा, “उफ़! यह दुनिया कितनी मुश्किलों में फँस गई है! यह जन्म लेती है, जीर्ण होती है, मरती है, च्युत होती है, फिर पुनरुत्पन्न होती है। किन्तु, जीर्णता और मौत के इस दुःख से निकलने का मार्ग नहीं समझ पाती। उफ़! वह जीर्णता और मौत से बचने का मार्ग कब समझ पाएगी?”

तब मैंने सोचा, “किन्तु, क्या होने से ‘जीर्णता और मौत’ आती है? किस आवश्यक कारण से ‘जीर्णता और मौत’ होती है?” तब उचित चिंतन कर अन्तर्ज्ञान से मुझे समझ आया, “जीर्णता और मौत तब होती है, जब जन्म हो। जन्म होने के आवश्यक कारण से ही जीर्णता और मौत आती हैं।”

तब सोचा, “किन्तु, क्या होने से ‘जन्म’ होता है? किस आवश्यक कारण से ‘जन्म’ होता है?” तब उचित चिंतन कर अन्तर्ज्ञान से मुझे समझ आया, “जन्म तब होता है, जब भव (=अस्तित्व बनाना) हो। अस्तित्व बनने के आवश्यक कारण से ही जन्म होता है।”

तब सोचा, “किन्तु, क्या होने से ‘अस्तित्व’ बनता है? किस आवश्यक कारण से ‘भव’ होता है?” तब उचित चिंतन कर अन्तर्ज्ञान से मुझे समझ आया, “अस्तित्व तब बनता है, जब आसक्ति (=उपादान) हो। आसक्ति के आवश्यक कारण से ही अस्तित्व बनता है।”

तब सोचा, “किन्तु, क्या होने से… किस आवश्यक कारण से आसक्ति होती है… तृष्णा होती है… संवेदना होती है… संस्पर्श होता है… छह आयाम होते हैं… नाम-रूप होता है… चैतन्य होता है?” तब उचित चिंतन कर अन्तर्ज्ञान से मुझे समझ आया, “चैतन्य तब होता है, जब नाम-रूप हो। नाम-रूप के आवश्यक कारण से ही चैतन्य होता है।”

तब मुझे लगा, “चैतन्य नाम-रूप पर वापस लौटता है, उसके आगे नहीं जाता। इसी सीमा तक कोई जन्म लेता है, जीर्ण होता है, मरता है, च्युत होता है, फिर पुनरुत्पन्न होता है। बस इसी नाम-रूप के कारण चैतन्य के होने से। चैतन्य के कारण नाम-रूप होता है, और नाम-रूप के कारण छह आयाम होते हैं… संस्पर्श होता है… संवेदना होती है… तृष्णा होती है… आसक्ति होती है… अस्तित्व बनता है… जन्म होता है… जीर्णता, मौत, शोक, विलाप, दर्द, व्यथा और निराशा होती हैं। इस तरह, इस दु:खों की गठरी की उत्पत्ति होती है।

“उत्पत्ति… उत्पत्ति…” ये पहले कभी न सुने धर्म के प्रति मेरी आँखें खुली, मुझे बोध हुआ, अन्तर्ज्ञान उपजा, विद्या प्रकट हुई, उजाला हुआ।

तब मैंने सोचा, “किन्तु, क्या होने से ‘जीर्णता और मौत’ नहीं होती है? किस आवश्यक कारण से ‘जीर्णता और मौत’ नहीं होती है?” तब उचित चिंतन कर अन्तर्ज्ञान से मुझे समझ आया, “जीर्णता और मौत तब नहीं होती, जब ‘जन्म’ न हो। जन्म न होने के आवश्यक कारण से ही जीर्णता और मौत भी नहीं होती हैं।”

तब सोचा, “किन्तु, क्या होने से… किस आवश्यक कारण से जन्म नहीं होता… अस्तित्व नहीं बनता… आसक्ति नहीं होती… तृष्णा नहीं होती… संवेदना नहीं होती… संस्पर्श नहीं होता… छह आयाम नहीं होते… नाम-रूप नहीं होता… चैतन्य नहीं होता है? तब उचित चिंतन कर अन्तर्ज्ञान से मुझे समझ आया, “चैतन्य तब नहीं होता, जब नाम-रूप न हो। नाम-रूप न होने के आवश्यक कारण से ही चैतन्य भी नहीं होता है।”

तब मुझे लगा, “मुझे बोधि-मार्ग मिल गया! नाम-रूप न होने से चैतन्य नहीं होता। और चैतन्य न होने से नाम-रूप नहीं होता। नाम-रूप न होने से छह आयाम नहीं होते… संस्पर्श नहीं होता… संवेदना नहीं होती… तृष्णा नहीं होती… आसक्ति नहीं होती… अस्तित्व नहीं बनता… जन्म नहीं होता… जीर्णता, मौत, शोक, विलाप, दर्द, व्यथा, निराशा इत्यादि नहीं होते हैं। इस तरह, इस दु:खों की गठरी का निरोध होता है।”

“निरोध… निरोध…” ये पहले कभी न सुने धर्म के प्रति मेरी आँखें खुली, मुझे बोध हुआ, अन्तर्ज्ञान उपजा, विद्या प्रकट हुई, उजाला हुआ।

जैसे कोई पुरुष किसी जंगल से गुजर रहा हो। उसे एक प्राचीन मार्ग, प्राचीन पगडंडी दिखायी दे, जिस पर अतीतकाल में लोग चला करते थे। तब वह उस मार्ग का पीछा करे, और पीछा करते हुए उसे एक प्राचीन नगर, प्राचीन राजधानी दिखे, जहाँ अतीतकाल में लोग रहते थे, जो बाग, बगीचे, उपवन और तालाब से भरा हुआ था, रक्षार्थ दीवारों से घिरा हुआ था, बहुत रमणीय था। तब वह लौटकर राजा या राजमंत्री जाकर सूचित करता है, “महाराज, आपको पता होना चाहिए कि मैं जंगल से गुजर रहा था। मुझे एक प्राचीन मार्ग, प्राचीन पगडंडी दिखायी दी। मैंने उस मार्ग का पीछा किया तो एक प्राचीन नगर, प्राचीन राजधानी दिखायी दी, जहाँ अतीतकाल में लोग रहते थे, जो बाग, बगीचे, उपवन और तालाब से भरा हुआ है, रक्षार्थ दीवारों से घिरा हुआ है, बहुत रमणीय है! महामहिम, उस नगर का पुनर्निर्माण करें!” तब राजा या राजमंत्री उस नगर का पुनर्निर्माण करते हैं, ताकि बाद में वह नगर शक्तिशाली, समृद्ध, घनी आबादी वाला, पूर्णतः विकसित बन जाए।

उसी तरह, मैंने भी एक प्राचीन मार्ग, प्राचीन पगडंडी देखि, जिस पर अतीतकाल के सम्यक-सम्बुद्ध चला करते थे। और वह प्राचीन मार्ग, प्राचीन पगडंडी क्या है? बस, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग। अर्थात, अर्थात, सम्यक-दृष्टि, सम्यक-संकल्प, सम्यक-वचन, सम्यक-कार्य, सम्यक-जीविका, सम्यक-व्यायाम, सम्यक-स्मृति, और सम्यक-समाधि। यही वह प्राचीन मार्ग, प्राचीन पगडंडी है, जिस पर अतीतकाल के सम्यक-सम्बुद्ध चला करते थे। मैंने उस मार्ग का पीछा किया तो मुझे जीर्णता और मौत का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ, जीर्णता और मौत की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ, जीर्णता और मौत के निरोध का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ, जीर्णता और मौत के निरोधकर्ता मार्ग का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ। उसका पीछा किया तो जन्म… अस्तित्व… आसक्ति… तृष्णा… संवेदना… संस्पर्श… छह आयाम… नाम-रूप… चैतन्य… रचना का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ, रचना की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ, रचना के निरोध का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ, रचना के निरोधकर्ता मार्ग का प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ।”

— संयुत्तनिकाय १२ : ६५ : नगर सुत्त

महास्वप्न

तब, उन्हें पाँच महान स्वप्न दिखाई दिए।

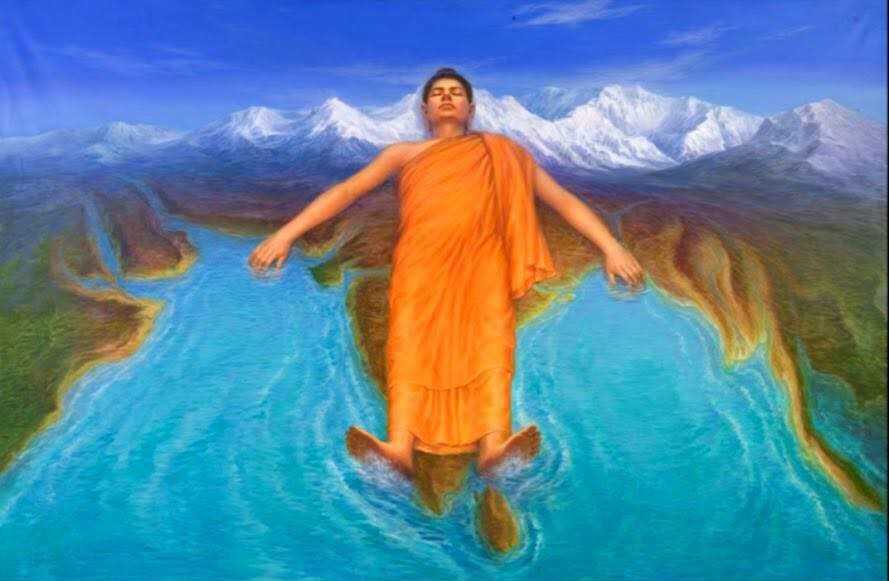

१. जम्बूद्वीप की विराट धरती उनका बिस्तर थी। पर्वतराज हिमालय उनका तकिया था। उनका बायाँ हाथ पूर्वी-समुद्र में, दायाँ हाथ पश्चिमी-समुद्र में और दोनों पैर दक्षिणी-समुद्र में थे। यह महास्वप्न उन्हें यह बताने के लिए प्रकट हुआ कि वह अनुत्तर सम्यक-संबोधि प्राप्त करने के अत्यंत करीब पहुँच चुके हैं, और उसे पाना अटल है।

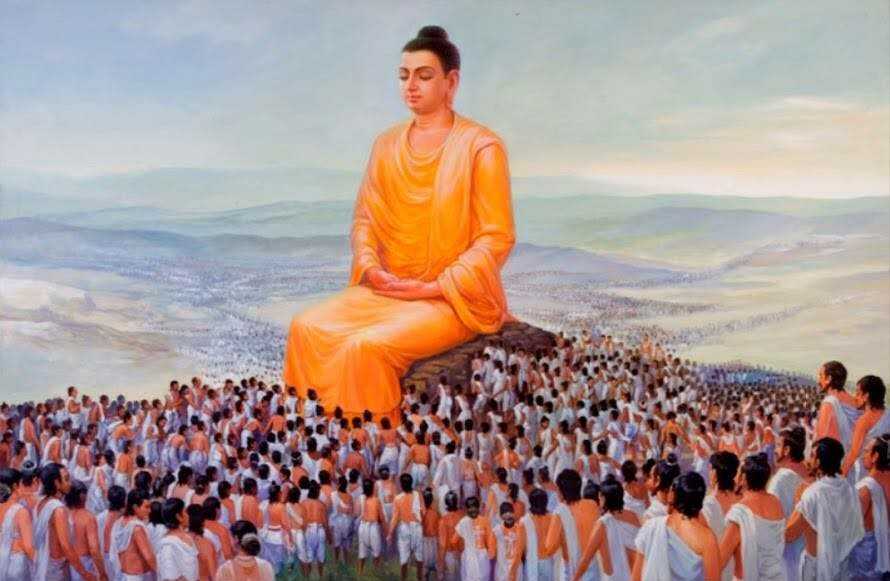

२. उनकी नाभि से एक बेल निकली और आकाश तक पहुँच गयी । यह दूसरा महास्वप्न उन्हें यह बताने के लिए दिखाई दिया कि जब वे आर्य अष्टांगिक-मार्ग के लिए जागृत हो गए थे, तो वे इसे देवताओं और मनुष्यों तक अच्छी तरह से घोषित करेंगे।

३. भूमि पर रेंगने वाले काले सिर वाले सफेद कीड़े उनके पैरों पर चढ़कर घुटनों तक फैल गए। यह तीसरा महास्वप्न उन्हें यह बताने के लिए दिखाई दिया कि कई सफेद कपड़े पहने गृहस्थ लोग आजीवन तथागत की शरण में जाएंगे।

४. चार दिशाओं से आने वाले अलग-अलग रंग के चार पक्षी उनके पैरों पर गिरे और पूरी तरह से सफेद हो गए। यह चौथा महास्वप्न उन्हें यह बताने के लिए दिखाई दिया कि चार जातियों के लोग - क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र - उनके द्वारा सिखाए गए धम्मविनय में घर से बेघर हो, काषायवस्त्र धारण कर, अप्रतिम मुक्ति का अनुभव करेंगे।

५. वे मल के एक विशाल पर्वत पर चक्रमण करते रहे, लेकिन उनके पैर मल से गंदे नहीं हुए। यह पाँचवा महास्वप्न उन्हें यह बताने के लिए दिखाई दिया कि तथागत को वस्त्र, भिक्षा, आवास और आवश्यक औषधियों का उपहार बहुत प्राप्त होगा, लेकिन वे उनका उपयोग उनसे अनासक्त, मोहरहित, अपराध बोध से रहित होकर करेंगे, [उनके प्रति आसक्ति की] कमियों को देखेंगे, और उनसे बचने का उपाय समझेंगे।

— अंगुत्तरनिकाय ५:१९६ : महासुपिन सुत्त

आईए, अब चलें उस अंतिम पड़ाव की ओर — जहाँ उरुवेला की शांति भरी रात में, पीपल वृक्ष के नीचे, सिद्धार्थ ध्यानस्थ होकर भीतर उतरते हैं। यह कोई साधारण साधना नहीं होगी। यह वह क्षण होगा जहाँ समस्त प्रश्नों के उत्तर, समस्त द्वंद्वों का समाधान, और समस्त अज्ञान का अंत घटित होना है।