गोतम बुद्ध

महाभिनिष्क्रमण

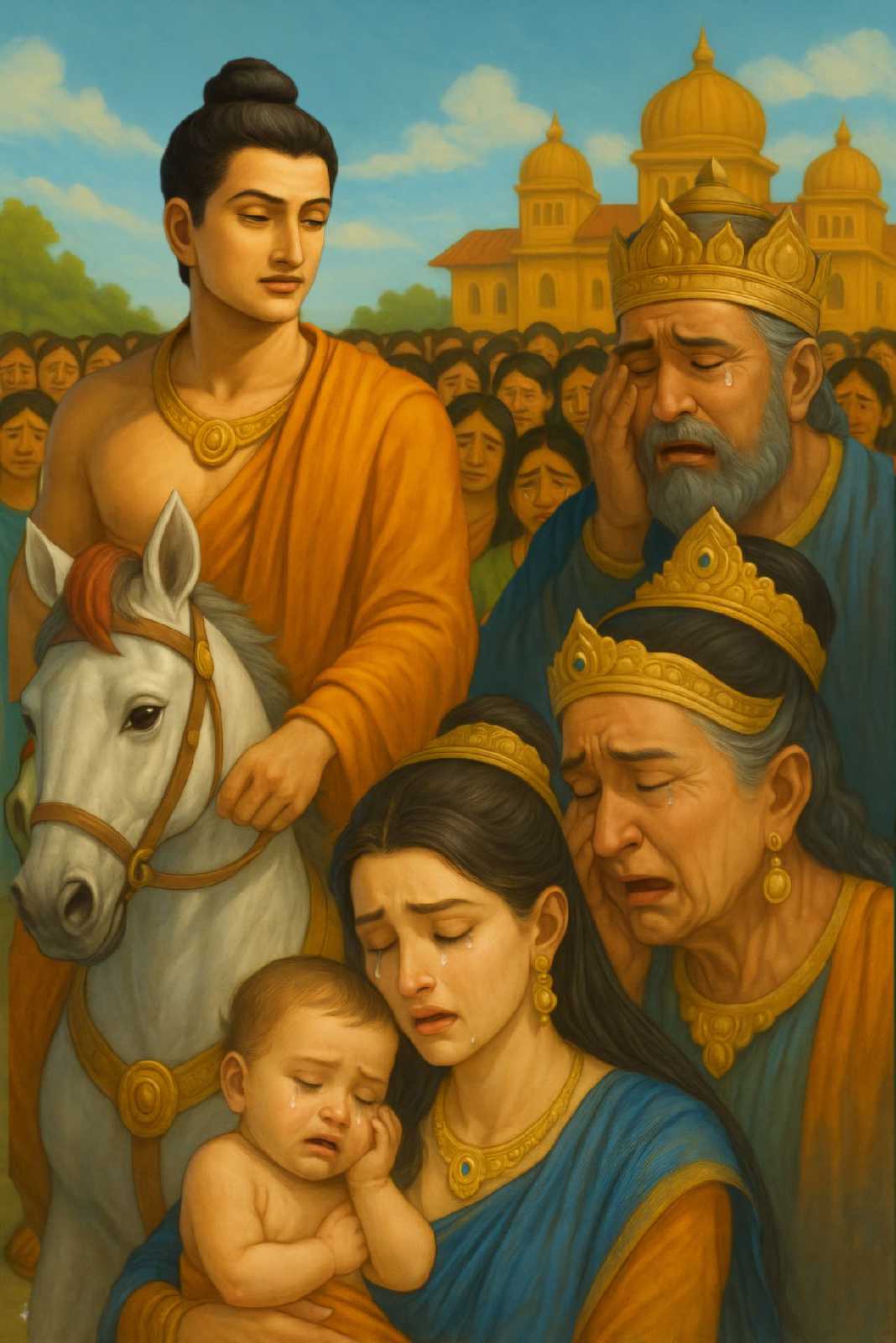

बोधिसत्व ने अपने रोते-बिलखते परिवार 1 को पीछे छोड़ा और घर से बेघर होकर निकल पड़े। आगे उन्होने सिर-दाढ़ी मुंडवा कर, काषाय वस्त्र धारण कर, ‘गोतम’ नाम से संन्यास ग्रहण किया।

संन्यास लेते ही उन्होंने काया, वाणी और मन—तीनों से बुरे कर्मों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका को भी पूर्णतः शुद्ध और पवित्र बना लिया।

वे शाक्य जनपद की राजधानी कपिलवस्तु को त्यागकर दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुए। संभवतः वे गंडक नदी के किनारे-किनारे यात्रा करते हुए कुशीनगर, मल्ल, वज्जि और लिच्छवियों के गणराज्यों से होते हुए अंततः मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे, जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। 2

एक दिन बोधिसत्व राजगृह में भिक्षाटन कर रहे थे। तब मगध देश के महाराज सेनिय बिम्बिसार राजमहल की बालकनी में टहल रहे थे। तब उनकी नज़र बोधिसत्व पर पड़ी। वे बोधिसत्व का रूप, चलने के अंदाज को देखकर हतप्रभ रह गये। उन्होंने तुरन्त एक गुप्त सैनिक को रवाना किया, पता करने के लिए कि ‘आख़िर इतना अद्भुत रूपवान भिक्षुक कौन है और कहाँ से है? अवश्य ही बहुत ऊँचे कुल से लगता है!’ 3

उस सैनिक ने बोधिसत्व का पीछा किया, और उन्हें पाण्डव गुफा में जाकर भिक्षा-भोज करते देखा। तब महाराज सेनिय बिम्बीसार ने स्वयं वहाँ जाकर मुलाक़ात और पेशकश की। किन्तु, सिद्धार्थ आगे बढ़ते रहे।

सिद्धार्थ की खोजशैली प्रयोगात्मक थी। वे एक कार्यशैली को अपनाते, उसे आजमाते और परिणामों का मूल्यांकन करते। यदि परिणाम उनके मानकों पर खरे न उतरते, तो वे उसके कारणों की और उससे बेहतर कुशलता की तलाश करने लगते। संभावित परिणाम आने पर, वे उसके साथ कुशलता बढ़ाने वाले और प्रयोग करते। इस तरह परीक्षण और त्रुटि की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते रहे।

उन्हें दो गुरुओं के बारे में पता चला कि वे मुक्ति-मोक्ष का मार्ग सिखाते हैं। तब उन्होंने उनसे मुलाक़ात की, और उनके निर्देशन में साधना शुरू की। और तुरन्त ही, उन साधनाओं में सर्वोच्च अवस्थाओं का साक्षात्कार किया —

“इस प्रकार कुशलता की खोज में, परमशांति की अद्वितीय अवस्था की खोज में, मैं आलार कलाम के पास गया, और, वहाँ पहुँचकर, उनसे कहा: ‘मित्र कलाम, मैं इस धर्म-विनय में साधना करना चाहता हूँ।’

उन्होंने मुझे उत्तर दिया, ‘मेरे मित्र, आप यहाँ रह सकते हैं। यह धम्म ऐसा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही अपने गुरु के ज्ञान में प्रवेश कर सकता है, और प्रत्यक्ष इसका साक्षात्कार कर सकता है।’

बहुत समय नहीं बीता, जब मैंने तुरंत उनके धम्म में प्रवेश कर सर्वोच्चता का साक्षात्कार किया… मैं उनके पास गया और कहा, ‘मित्र कलाम, क्या यह शून्यता-आयाम ही इस धर्म की सर्वोच्चता है, जिसमें आप भी प्रवेश कर साक्षात्कार कर रहते हैं?’

‘हाँ, मित्र…’

‘मित्र! मैं भी इस धम्म में प्रवेश कर साक्षात्कार कर चुका हूँ’…

‘यह हमारे लिए लाभ है, मेरे मित्र… जैसा मैं हूँ, वैसे ही आप हैं; जैसे आप हैं, वैसा ही मैं हूँ। आओ मित्र, अब हम दोनों मिलकर इस समुदाय का नेतृत्व करें।’

“इस तरह मेरे गुरु आलार कलाम ने मुझे, अपने शिष्य को, अपने समान स्तर पर रखा और बहुत सम्मान दिया। किन्तु मेरे मन में विचार आया, ‘यह धम्म मोहभंग, वैराग्य, निरोध, स्थिरता, प्रत्यक्ष ज्ञान, जागृति या बंधन-मुक्ति की ओर नहीं ले जाता, बल्कि शून्यता आयाम में पुनः प्रकट होने की ओर ले जाता है।’

इसलिए, उस धम्म से असंतुष्ट होकर, मैं वहाँ से चला गया…

तब मैं उद्दक रामपुत्त के पास गया, और, वहाँ पहुँचकर, उनसे कहा: ‘मित्र उद्दक, मैं इस धर्म-विनय में साधना करना चाहता हूँ।’

उन्होंने भी मुझे उत्तर दिया, ‘मेरे मित्र, आप यहाँ रह सकते हैं। यह धम्म ऐसा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही अपने गुरु के ज्ञान में प्रवेश कर सकता है, और प्रत्यक्ष इसका साक्षात्कार कर सकता है।’

बहुत समय नहीं बीता, जब मैंने तुरंत उनके भी धम्म में प्रवेश कर सर्वोच्चता का साक्षात्कार किया… मैं उनके पास गया और कहा, ‘मित्र उद्दक, क्या यह न बोध न अबोध-आयाम ही इस धर्म की सर्वोच्चता है, जिसमें आप भी प्रवेश कर साक्षात्कार कर रहते हैं?’

‘हाँ, मित्र…’

‘मित्र! मैं भी इस धम्म में प्रवेश कर साक्षात्कार कर चुका हूँ’…

‘यह हमारे लिए लाभ है, मेरे मित्र… जैसा मैं हूँ, वैसे ही आप हैं; जैसे आप हैं, वैसा ही मैं हूँ। आओ मित्र, अब हम दोनों मिलकर इस समुदाय का नेतृत्व करें।’

“इस तरह मेरे गुरु उद्दक रामपुत्त ने भी मुझे, अपने शिष्य को, अपने समान स्तर पर रखा और बहुत सम्मान दिया। किन्तु मेरे मन में विचार आया, ‘यह धम्म मोहभंग, वैराग्य, निरोध, स्थिरता, प्रत्यक्ष ज्ञान, जागृति या बंधन-मुक्ति की ओर नहीं ले जाता, बल्कि न बोध न अबोध-आयाम में पुनः प्रकट होने की ओर ले जाता है।’

इसलिए, उस धम्म से असंतुष्ट होकर, मैं वहाँ से चला गया…

— मज्झिमनिकाय ३६ : महासच्चक सुत्त

इस प्रकार, बोधिसत्व ने उस समय के दोनों प्रमुख अध्यात्म धर्मों में सर्वोच्चता प्राप्त की, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा कि इन दोनों अध्यात्म मार्गों से संसार को पार नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल संसार की सीमाओं के भीतर उच्चतम अवस्थाओं तक पहुँचा जा सकता है।

इसलिए, सिद्धार्थ गोतम ने उन सभी विद्यमान धर्मों की उम्मीद छोड़ दी और एक नए मार्ग की खोज में निकल पड़े। उनका लक्ष्य था ऐसा आयाम खोजना जो संसार से परे हो, जिसमें कोई रचना, निर्माण या कल्पना न हो; जिसमें बाहरी निर्भरता और आधार का कोई स्थान न हो; जो कभी न बदलता हो और परिवर्तन-शील न हो; और जिसमें पुनर्जन्म की श्रृंखला टूट जाती हो।

अब हम आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ अकेले ही सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं — न साथ में कोई गुरु, न कोई मित्र, और न ही कोई सुविधा या सहारा। केवल एक दृढ़ संकल्प था: दुःख के अंत का मार्ग स्वयं अनुभव करके जानना।

-

अट्ठकथा में यह वर्णन मिलता है कि बोधिसत्त्व ने एक रात चुपचाप, बिना किसी को सूचित किए, गृहत्याग किया था। किंतु, प्रारंभिक सूत्रों में स्वयं भगवान बुद्ध यह बताते हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता को अश्रुपूरित नेत्रों और करुण विलाप के बीच छोड़ा। यह एक ऐसी घटना प्रतीत होती है जो संभवतः सबके सामने घटी हो। इससे यह संकेत मिलता है कि उनका गृहत्याग कोई गुप्त या रहस्यमय पलायन नहीं था, बल्कि एक गहन और सार्वजनिक संवेग से प्रेरित निर्णय था — जिसे उनके परिवार ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। ↩︎

-

५२ वर्षों के बाद इसी मार्ग पर विपरीत दिशा में जाते हुए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा भी की। उस यात्रा का विवरण के साथ उल्लेख त्रिपिटक के सबसे लंबे सूत्र, दीघनिकाय १६: महापरिनिब्बाण सुत्त में आता है। ↩︎

-

खुद्दकनिकाय सुत्तनिपात ३:१ : पब्बज्जा सुत्त ↩︎