गोतम बुद्ध

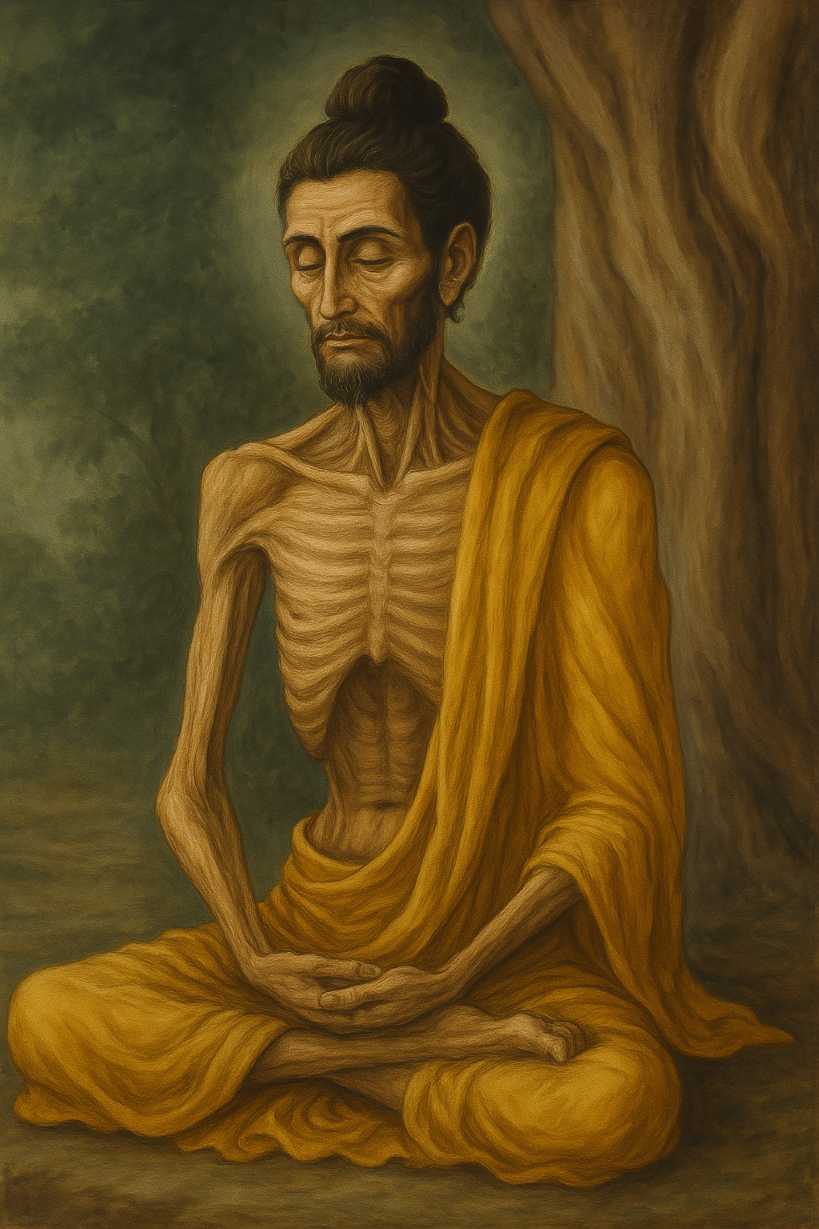

दुष्कर चर्या

मगध देश में भ्रमण करते हुए, सिद्धार्थ गोतम उरुवेला नामक एक सैन्य-नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक रमणीय ग्रामीण क्षेत्र देखा, जहाँ प्रेरणादायी उपवन, सुंदर तटों वाली स्वच्छ नेरञ्जरा नदी, और चारों ओर भिक्षाटन के लिए गांव थे। बस, उन्होंने वही रहकर कठोर तप करना शुरू कर दिया।

आईयें, बोधिसत्व के अमानवीय तपस्या का वर्णन उन्ही से सुनते हैं:

“मैंने अपने अनुभव से दो गुणों को जाना है:

- कुशलता को बढ़ाने में असंतुष्ट रहना,

- और अथक तपस्या करना।

मैंने अथक तपस्या किया, (सोचते हुए,) ‘मैं खुशी से अपना रक्त और माँस सूखा दूँगा! केवल नसें और कंकाल ही छोड़ुंगा! किन्तु जब तक वह न हासिल करूँ, जो पौरुष-दृढ़ता, पौरुष-ऊर्जा, और पौरुष-प्रयास से हासिल किया जाता है, तब तक अपनी ऊर्जा को राहत नहीं दूंगा!’”

— अंगुत्तरनिकाय २:५ : उपञ्ञातसुत्तं

“जैसे कोई बलवान पुरुष किसी दुर्बल का सिर, गला, या कंधा दबाकर पीटता है, विवश करता है, या रौंद देता है, उसी तरह मैंने दाँत भींच कर, जीभ को तालु पर दबाते हुए, अपने चित्त को मानस द्वारा पीट दिया, विवश किया, रौंद दिया… मेरी बगल से पसीना बहने लगा। यद्यपि मेरे भीतर अथक ऊर्जा जागृत हुई, चित्त अचल हुआ, किन्तु, दर्दभरे परिश्रम के कारण मेरी काया उत्तेजित, अशांत, और परेशान हुई। किन्तु वह दर्द मेरे मन पर हावी नहीं हुआ, और न ही बना रहा।

मैंने सोचा: ‘क्या होगा, यदि मैं श्वास-रहित ध्यान में डूब जाऊँ?’ तब मैंने नाक और मुँह से साँस लेना और छोड़ना बंद कर दिया। जब ऐसा किया, तो कान में वायु की गर्जना-सी होने लगी। उसी तरह जैसे लोहार की धौंकनी से तेज़ वायु निकलते हुए होती है… तब मैंने नाक, मुँह और कानों से साँस लेना और छोड़ना बंद कर दिया। जब ऐसा किया, तो शक्तिशाली बलों ने मेरे सिर को चीरना शुरू किया, जैसे कोई बलवान पुरुष तेज तलवार से मेरे सिर को चीर रहा हो… मेरे सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई बलवान पुरुष मेरे सिर को सख्त चमड़े की पट्टियों से तेज कसते जा रहा हो… शक्तिशाली बलों ने मेरे पेट के उदर को चीरना शुरू किया, जैसे कोई कसाई बैल के पेट के उदर को चीरते जा रहा हो… मेरे शरीर में तेज जलन होने लगी, जैसे दो बलवान पुरुष किसी दुर्बल को, बाहों से पकड़कर घसीटते हुए, तेज़ अंगारों के गड्ढे में डालकर भूनने लगे हों। यद्यपि मेरे भीतर अथक ऊर्जा जागृत हुई, चित्त अचल हुआ, किन्तु, दर्दभरे परिश्रम के कारण मेरी काया उत्तेजित, अशांत, और परेशान हुई। किन्तु वह दर्द मेरे मन पर हावी नहीं हुआ, और न ही बना रहा।

देवताओं ने मुझे देखकर कहा, ‘लगता है, ध्यानस्थ गोतम मर गया!’ दूसरे देवताओं ने कहा, ‘लगता है, मरा नहीं है, पर मर रहा है!’ तीसरे देवताओं ने कहा, ‘लगता है, न मरा है, न ही मर रहा है। बल्कि वह अरहंत हुआ! क्योंकि अरहंत शायद इसी तरह जीते हैं!’

मैंने सोचा: ‘क्या होगा, यदि मैं पूर्णतः बिना भोजन के रहूँ?’ तब कुछ देवतागण मेरे पास आए और कहा, ‘प्रिय महोदय, कृपया भोजन को पूर्णतः न त्यागे! यदि आप भोजन पूर्णतः त्याग देंगे, तो हम आपके शरीर में रोमछिद्रों से दिव्य-पोषण डालेंगे, और आप उसी पर जीवित रहेंगे!’ मैंने सोचा, ‘यदि मैं दावा करूँ कि मैं पूर्णतः उपवास पर हूँ, जबकि ये देवता मेरे शरीर के रोमछिद्रों से दिव्य पोषण डाल रहे हो, तो मेरा दावा झूठ होगा!’ तब मैंने टाल दिया, ‘बस!’

मैंने सोचा: ‘क्या होगा, यदि मैं एक बार में थोड़ा-सा ही भोजन करूँ — एक बार में मुट्ठी-भर दाल, दाल का पानी, मूँग-दाल, या मटर-दाल?’ तब मैंने थोड़ा-सा ही भोजन करना शुरू किया… मेरी काया बहुत दुर्बल हो गयी… अल्प भोजन करने से मेरे अंग बेल या बांस के जोड़वाले खंडों जैसे हो गए… मेरी पीठ ऊंट की कूबड़ जैसी हो गई… मेरी रीढ़ मोतियों की माला की तरह उभर कर आयी… मेरी पसलियां किसी पुराने जर्जर भण्डार के धरनों की तरह बाहर निकले… मेरी आंखों की चमक गड्ढों में गहराई तक धँस गयी, जैसे किसी कुएं में गहराई तक जाकर जल चमकता है… मेरा सिर किसी सूखे सिकुड़े करेले की तरह सूख और सिकुड़ गया… मेरे पेट की त्वचा मेरी रीढ़ से इस तरह चिपक गई कि जब मैं अपने पेट को छूना चाहता, तो रीढ़ भी हाथ में आती; और रीढ़ को छूना चाहता, तो पेट की त्वचा हाथ में आती… यदि मैं पेशाब या शौच करता, तो वहीं मूह के बल गिर पड़ता! यदि हाथों से अपने अंगों को मलता, तो मेरे रोम जड़ों से उखड़ कर गिरते!

मुझे देखकर लोग कहते, ‘लगता है, ध्यानस्थ गोतम काला है!’ दूसरे लोग कहते, ‘लगता है, ध्यानस्थ गोतम काला नहीं, भूरा है!’ तीसरे लोग कहते, ‘लगता है, ध्यानस्थ गोतम न तो काला है, न ही भूरा! बल्कि उसका वर्ण सुनहरा है!’ मेरी त्वचा का साफ, चमकीला वर्ण इतना दुवर्ण हो गया था… मात्र कम भोजन करने से।

मैंने सोचा: ‘जो भी श्रमण-ब्राह्मणों ने अतीत में (इतने प्रयास के कारण) दर्दभरी, कष्टदायक, तीक्ष्ण, भेदक वेदनाओं का अनुभव किया हो, उनमें यह परम है! इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं! जो भी श्रमण-ब्राह्मण भविष्य में दर्दभरी, कष्टदायक, तीक्ष्ण, भेदक वेदनाओं का अनुभव करेंगे, उनमें यह परम होगी! इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होगा! और जो भी श्रमण-ब्राह्मण वर्तमान में दर्दभरी, कष्टदायक, तीक्ष्ण, भेदक वेदनाओं का अनुभव करते हैं, उनमें यह परम है! इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं है! किन्तु इतनी कड़ी दुष्कर चर्या के पश्चात भी मैंने किसी मनुष्योत्तर अवस्था, ज्ञान या दृष्टि में विलक्षणता प्राप्त नहीं की! क्या संबोधि का कोई अन्य मार्ग हो सकता है?’

तब मुझे याद आया, ‘जब मेरे पिता राजा शुद्धोधन (कृषि उत्सव के दौरान) काम कर रहे थे, और मैं जामुन के पेड़ की शीतल छाया में बैठा था। तब मैंने कामुकता से निर्लिप्त, अकुशल-स्वभाव से निर्लिप्त, सोच एवं विचार के साथ निर्लिप्तता से उपजे प्रफुल्लता और सुखपूर्ण प्रथम-ध्यान में प्रवेश पाकर रहा था। क्या वह संबोधि का मार्ग हो सकता है?’ तब उसी स्मृति के साथ चैतन्य जागा — ‘यही संबोधि का मार्ग है!’

मैंने सोचा: ‘तो मैं उस सुख से डरता क्यों हूँ, जिसका कामुकता से कोई संबंध नहीं, अकुशल-स्वभाव से कोई संबंध नहीं है?’ तब मुझे लगा, ‘अब मैं उस कुशल सुख से नहीं डरूँगा! किन्तु वह सुख इतनी दुर्बल काया से प्राप्त करना सरल नहीं है। कैसे होगा, यदि मैं ठोस भोजन करूँ!…

“अब पाँच भिक्षुक मेरे पास रह रहे थे, सोचते हुए कि ‘यदि हमारे श्रमण गोतम को कोई उच्चतर अवस्था प्राप्त हो जाए, तो वे हमें बताएँगे।’ किन्तु जब उन्होंने मुझे ठोस भोजन - कुछ चावल और दलिया - खाते हुए देखा, तो वे निराश हो गए, और यह सोचते हुए मुझे छोड़कर चले गए, ‘श्रमण गोतम ने तपस्या त्याग दी है, और वे विलासितापूर्ण जीवन में लौट गए हैं।’

— मज्झिमनिकाय ३६ : महासच्चक सुत्त

सिद्धार्थ गोतम का सीधा और सच्चा स्वभाव, तथा संबोधि के प्रति अथक समर्पण-भाव प्रेरणादायक है। उन्होंने कठोर तपस्या में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उस मिथ्या-मार्ग पर चलते हुए उसके अंतिम-छोर तक पहुँच गए। किन्तु, जब वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने उस सच्चाई को स्वीकारने में तत्परता दिखायी। भले ही उस मार्ग में उनका छह वर्षों का समय और बहुत ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, और सराहने वाले अनुयायी जमा हो चुके थे। किन्तु, लगता है कि जैसे बोधिसत्व के लिए यह त्यागना जरा-सी बात थी।

कठोर तपस्याओं ने सिद्धार्थ को यह बोध कराया कि न भोग से मुक्ति संभव है, न आत्म-पीड़न से। बल्कि समाधान इन दोनों के बीच मध्य मार्ग में है। यह मार्ग संतुलन, सजगता और भीतर की स्वच्छ दृष्टि से उभरता है, न कि किसी बाहरी आदेश या परंपरा से। उसी अंतर्दृष्टि के आलोक में उन्होंने एक नया पथ चुना — अकेले, और जागरूक। अब वे उस मार्ग पर बढ़ चले थे, जो उन्हें जीवन, दुःख और अस्तित्व के अंतिम सत्य तक पहुँचाने वाला था।