स्मृतिप्रस्थान

भगवान ने चार स्मृतिप्रस्थान की साधना को “एक-तरफ़ा मार्ग” बताया — सत्वों की विशुद्धि के लिए, शोक और विलाप को लाँघने के लिए, दर्द और व्यथा को विलुप्त करने के लिए, अंतिम उपाय को पाने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए।

उन्होने कहा है कि यह साधना इतनी व्यापक और गहरी है कि यदि वे उसे लगातार सौ वर्षों तक बिना रुके बताते रहे, तब भी उसका विवरण खत्म नहीं होगा। चलिए, जानते हैं कि ये ‘सति’ या ‘स्मृति’ क्या है?

आजकल लोग ‘सति’ का अर्थ तरह-तरह से निकालते हैं। कुछ लोग इसे “निष्क्रिय जागरूकता” समझते हैं, अर्थात जो कुछ भी हो रहा है, उसे होने दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस जागरूक बने देखते रहो। लेकिन भगवान ने सति को निष्क्रियता से नहीं, बल्कि सक्रियता से जोड़ा है, और जागरूकता को स्मरणशीलता के साथ।

भगवान की दी गयी उपमा बड़ी सरल और लाजवाब है —

“जैसे किसी राजसी गढ़ पर भीतरी प्रजा की रक्षा के लिए, और बाहरी शक्तियों को दूर रखने के लिए एक चतुर, समर्थ और होशियार द्वारपाल होता है, जो संदेहास्पद लोगों को बाहर रखता है, और परिचित भले लोगों को भीतर प्रवेश देता है। उसी तरह, कोई स्मृतिमान होता है, याददाश्त में बहुत तेज़! पूर्वकाल में किया गया कर्म, पूर्वकाल में कहा गया वचन भी स्मरण रखता है, और अनुस्मरण कर पाता है।

और, तब वह दुनिया के प्रति लालसा और नाराज़ी हटाकर —

- काया को काया देखते हुए रहता है

- संवेदना को संवेदना देखते हुए रहता है

- चित्त को चित्त देखते हुए रहता है

- स्वभाव को स्वभाव देखते हुए रहता है

— तत्पर, सचेत और स्मरणशील।

तब, ऐसी द्वारपाल-रूपी स्मृति स्थापित कर, कोई अकुशल का त्याग करता है, और कुशलता को बढ़ाता है, पाप का त्याग करता है, और निष्पापता को बढ़ाता है। और, स्वयं का परिशुद्धतापूर्वक ख्याल रखता है। इस तरह, कोई स्मृतिसंपन्न रहता है।”

— अंगुत्तरनिकाय ७:६३

इस तरह, भगवान ने सति का वर्णन द्वारपाल की स्मरणशीलता के साथ जोड़कर किया है। यह सति कोई निष्क्रिय और मौन रहने वाले मॉल के द्वारपाल जैसी नहीं है, जो किसी पुतले की तरह लोगों को आते-जाते हुए देखकर, बिना किसी उद्देश्य के मुस्कुराता हुआ, बस खड़े रहने का वेतन लेता है।

इसके बजाय, यह सति उस चतुर, सक्षम और होशियार सैनिक की तरह है, जो राजसी क़िले के सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर तैनात होता है। आजकल की भाषा में कहें, तो देश की सीमा-द्वार पर तैनात फौजी। वह जानता है कि उसकी एक भी गलती, एक भी चूक, उस क़िले या देश को संकट में डाल सकती है। इसलिए वह अपने द्वार-स्थल पर अत्यधिक चौकस और सक्रिय रहता है, बड़ी सतर्कता से आने-जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेता है, उनकी बारीक हरकतों और सूक्ष्म हाव-भावों का निरीक्षण करता है। और वह सुनिश्चित करता है कि केवल विश्वसनीय लोग ही भीतर प्रवेश कर सकें, जबकि संदेहास्पद या आतंकवादी को वह प्रवेश करने से रोकता है।

ठीक उसी तरह, सति की साधना करता हुआ कोई, बहुत ही सचेत, तत्पर और “याददाश्त में तेज़” बने रहता है। वह केवल अच्छे और कुशल गुणों को ही भीतर आने की अनुमति देता है, जबकि अकुशल या नकारात्मक गुणों को बाहर ही रोक देता है। लेकिन सचेत (“सम्पजञ्ञ”) होना वाकई क्या है? भगवान अन्य सूत्र में निर्देश देते हैं —

“कोई साधक ‘सचेत’ कैसे होता है?

- उसे संवेदनाओं (“वेदना” =अनुभूति) का उत्पन्न होना, स्थित होना, और व्यय होना पता चलता हैं।

- उसे विचारों (“वितक्क”) का उत्पन्न होना, स्थित होना, और व्यय होना पता चलता हैं।

- उसे नजरियों (“सञ्ञा” =संज्ञा) का उत्पन्न होना, स्थित होना, और व्यय होना पता चलता हैं।

— इस तरह, कोई साधक सचेत होता है।”

— संयुत्तनिकाय ४७:३५

इस तरह, सचेत या जागरूक होने का अर्थ है—अपनी अनुभूतियों, विचारों और संज्ञाओं को तीन चरणों में जानना—उनके उत्पन्न होते हुए, कुछ समय तक टिके रहते, और फिर लुप्त होते हुए। इन ‘उदय-ठहराव-व्यय’ की निरंतर सजगता साधक को ‘अनित्य, दुःख और अनात्म’ के प्रत्यक्ष दर्शन तक ले जाती है।

साथ ही, सति का आतापी से जुड़ा रहना अनिवार्य है। “आतापी” का अर्थ, दरअसल, आर्य अष्टांगिक मार्ग के छठे-अंग “सम्यक प्रयास” से संबंधित है। एक ऐसी भावना, जो बिना रुके और बिना थके, सद्गुणों के संरक्षण और अवगुणों की रोकथाम में लगी रहती है —

“और, कोई आतापी [=तत्पर, चुस्त, मुस्तैद, ऊर्जावान, परिश्रमी, मेहनती] कैसे होता है? कोई सोचता है —

- ‘यदि अनुत्पन्न पाप, अकुशल स्वभाव उत्पन्न होंगे, तो अनर्थ होगा’

- ‘यदि उत्पन्न पाप, अकुशल स्वभाव त्यागे न गए, तो अनर्थ होगा’

- ‘यदि अनुत्पन्न कुशल स्वभाव उत्पन्न न हुए, तो अनर्थ होगा’

- ‘यदि उत्पन्न कुशल स्वभाव खत्म हुए, तो अनर्थ होगा’

— और तब, वह तत्परता जगाता है।

इस तरह कोई “आतापी” होता है।”

— संयुत्तनिकाय १६:२

कल्पना करें कि किसी साधक के भीतर कोई पाप या अकुशल स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उसे होने देना चाहिए? भगवान के अनुसार, बिलकुल नहीं! हमें स्मृति की साधना इधर-उधर भटकते हुए दिशाहीन रूप से नहीं करनी हैं। बल्कि, हमें एक निर्धारित लक्ष्य के साथ, एक विशिष्ट मार्ग को चुनकर उसी दिशा में आगे बढ़ना हैं। यही मार्ग हमें अन्तर्ज्ञान की उस परिज्ञा या अंतिम-सीमा तक ले जाएगा, जहाँ सभी तरह के दुःख हमेशा के लिए पीछे छुट जाते हैं।

जैसे हमें धम्मानुपस्सना, अर्थात, “स्वभाव को स्वभाव देखने की साधना” में यह जानना हैं कि हमारे भीतर कोई विकार (नीवरण) तो नहीं है। फिर, अगले चरण में हमें यह समझना हैं कि वह विकार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। पाली के शब्दों में “उदय” और “समुदय” में महत्वपूर्ण अंतर है। उदय का अर्थ है, किसी बात का केवल प्रकट होना। जबकि समुदय का अर्थ है, किसी बात का “किसी अन्य के प्रभाव या कारण से” प्रकट होना। इसलिए, मैंने इसे “उत्पत्ति-स्वभाव” के रूप में अनुवादित किया है, जो यह दर्शाता है कि कोई स्वभाव आपोआप यूँ ही “उदय” नहीं होता, बल्कि उसका किसी कारण या प्रभाव से “समुदय” होता है। इस प्रकार, हमें उन स्वभावों की उत्पत्ति और व्यय के कारण का पता लगाकर, उन पर नियंत्रित रूप से कार्य करना हैं।

उदाहरण के तौर पर, हमें यह समझना है कि किसी बात की उत्पत्ति या शुरुआत कैसे और किसके साथ हुई। मसलन, किसी नीवरण के जागने से ठीक पहले क्या हुआ था? कौन-से इंद्रिय पर क्या घटना घटित हुई? अनुभूति क्या हुई? चित्त कैसे बदला? मन में क्या विचार आया? नजरिया कैसे बदला? और अंततः, उसी क्षण में वह नीवरण उत्पन्न हुआ। अर्थात, यह इदप्पच्चयता [=कारण-कार्य भाव] और पटिच्च समुप्पाद [अर्थात, किसी बात का आधार लेकर उसके साथ सह-उत्पन्न होना] की ओर इशारा करता है। इस तरह, सतिपट्ठान के अगले चरण में धर्म के गहरे सिद्धान्त शामिल होते हैं —

- जब यह है, तब वह है।

- इसके उत्पन्न होने से, वह उत्पन्न होने लगता है।

- जब यह नहीं है, तब वह भी नहीं है।

- इसके अन्त होने से, उसका भी अन्त होने लगता है।

—अंगुत्तरनिकाय १०:९२ : वेर सुत्त

दूसरी ओर, हमें हर स्वभाव के बारे में बिलकुल अलग-अलग जानकारी प्राप्त करनी है। उदाहरण के लिए, हमें एक स्वभाव (नीवरण) के बारे में यह समझना है कि उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे रोकी जा सकती है। दूसरे स्वभाव (संबोधि-अंग) के बारे में यह जानना है कि वह कैसे विकसित होकर परिपक्व हो सकता है। तीसरे स्वभाव (आयतन) के बारे में, हमें उसके बंधन (संयोजन) को समझना है — कैसे वह बंधन उत्पन्न होता है और कैसे उसे छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, सतिपट्ठान की साधना में हमें अलग-अलग स्वभावों के प्रति अलग-अलग रवैय्या, अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने हैं, और यह सब बहुत सक्रियता के साथ करना हैं।

सतिपट्ठान की साधना में तीन चरण होते हैं। आगे आने वाले प्रत्येक पर्व के अंतिम पैराग्राफ पर गौर करें —

(१) दुनिया के प्रति लालसा या नाराज़ी हटाते हुए, “भीतरी और बाहरी” बातों पर गौर करना।

(२) “समुदय और व्यय स्वभाव” देखकर, “इदप्पच्चयता” पता लगाना।

(३) स्मृति स्थापित हो जाने पर, “अनाश्रित होकर रहना, दुनिया का आधार नहीं लेना”। इस तीसरे चरण को “अतम्मयता” कहते हैं।

अर्थात, जब पहले दोनों चरण पूरे हो जाते हैं और हम किसी अमुक स्वभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं, तब एक समय आता है, जिसमें अमुक स्वभाव के रहने पर, “यह अमुक स्वभाव है” — ऐसी विशेष प्रकार की स्मृति तटस्थता के साथ स्थापित हो जाती है। उसमें “मैं” या “मेरा” का कोई भाव नहीं होता, और व्यक्ति उस समय पाँच आधार-स्कंधों या कहें तो, दुनिया का आधार छोड़कर, अनाश्रित रूप से स्थित होता है। कुछ समय तक इसी अवस्था में रहने के बाद, अंततः चित्त विमुक्त हो जाता है और आर्यफल की प्राप्ति होती है।

आईयें, अब भगवान के शब्दों में जानें कि चारों स्मृतिप्रस्थान की साधना कैसे की जाती है:

१. कायानुपस्सना – काया को देखना

➤ आनापान – साँस के जरिए

“कैसे कोई काया को काया देखते हुए रहता है?

कोई व्यक्ति जंगल में जाकर, पेड़ के तले, या ख़ाली गृह (शून्यागार) में पालथी मारकर, शरीर को सीधा रख, स्मरणशील होकर बैठता है। स्मरणशील होकर, वह साँस लेता है; स्मरणशील होकर साँस छोड़ता है।

- उसे लंबी-साँस लेते हुए पता चलता है कि ‘मैं लंबी-साँस ले रहा हूँ।’ और, उसे लंबी-साँस छोड़ते हुए पता चलता है कि ‘मैं लंबी-साँस छोड़ रहा हूँ।’

- उसे छोटी-साँस लेते हुए पता चलता है कि ‘मैं छोटी-साँस ले रहा हूँ।’ और, उसे छोटी-साँस छोड़ते हुए पता चलता है कि ‘मैं छोटी-साँस छोड़ रहा हूँ।’

- वह संपूर्ण शरीर को महसूस करते हुए साँस लेना सीखता है; और, वह संपूर्ण शरीर महसूस करते हुए साँस छोड़ना सीखता है।

- वह कायिक-रचना को शान्त करते हुए साँस लेना सीखता है; और, वह कायिक-रचना को शान्त करते हुए साँस छोड़ना सीखता है। 1

जैसे, किसी निपुण बढ़ई को औजार लंबा घुमाते हुए पता चलता है कि ‘मैं लंबा घुमा रहा हूँ।’ और, उसे छोटा घुमाते हुए पता चलता है कि ‘मैं छोटा घुमा रहा हूँ।’ उसी तरह, उसे लंबी-साँस लेते हुए… छोड़ते हुए… छोटी-साँस लेते हुए… छोड़ते हुए… संपूर्ण शरीर महसूस करते हुए… कायिक-रचना को शान्त करते हुए साँस लेना… छोड़ना सीखता है।

इस तरह, वह भीतरी काया को [मात्र] ‘काया’ देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी [हर जगह] काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव [“समुदय-धम्म”] देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित [=स्वतंत्र] होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है। 2

➤ इरियापथ – शारीरिक अवस्था के ज्ञान के जरिए

फिर, उसे —

- चलते हुए पता चलता है कि ‘चल रहा हूँ।’

- खड़े हुए पता चलता है कि ‘खड़ा हूँ।’

- बैठे हुए पता चलता है कि ‘बैठा हूँ।’

- लेटे हुए पता चलता है कि ‘लेटा हूँ।’

- जिस-जिस तरह उसकी काया अवस्था लेती है, उस-उस तरह उसे पता चलता है।

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

➤ सम्पजानपब्बं – शारीरिक गतिविधियों के ज्ञान के जरिए

फिर, वह —

- आगे बढ़ते और लौट आते सचेत रहता है।

- नज़र टिकाते और नज़र हटाते सचेत रहता है।

- [अंग को] सिकोड़ते और पसारते हुए सचेत रहता है।

- संघाटि, पात्र और चीवर धारण करते हुए सचेत रहता है।

- खाते, पीते, चबाते, स्वाद लेते हुए सचेत रहता है।

- पेशाब और शौच करते हुए सचेत रहता है।

- चलते, खड़े रहते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, मौन होते हुए सचेत रहता है।

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

➤ पटिकूलमनसिकार – प्रतिकूल चिंतन के जरिए

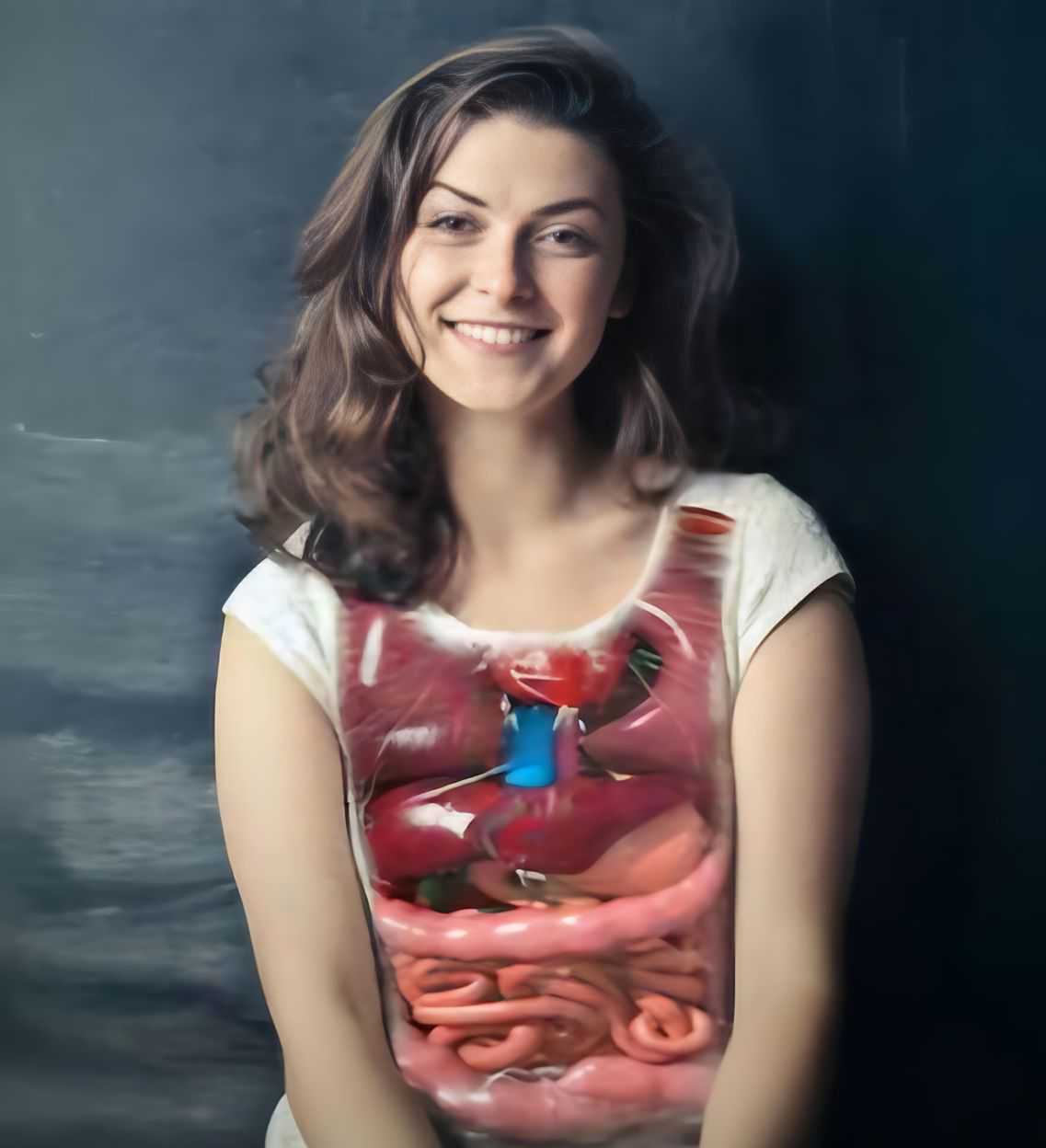

फिर, वह अपनी काया को पैर तल से ऊपर, माथे के केश से नीचे, त्वचा से ढ़की हुई, नाना प्रकार की गंदगियों से भरी हुई मनन करता है —

मेरी इस काया में है:

केश, लोम, नाखून, दाँत, त्वचा

माँस, नसें, हड्डी, हड्डीमज्जा, तिल्ली

हृदय, कलेजा, झिल्ली, गुर्दा, फेफड़ा

आँत, छोटी-आँत, उदर, टट्टी, मस्तिष्क

पित्त, कफ, पीब, रक्त, पसीना, चर्बी

आँसू, तेल, थूक, बलगम, जोड़ो में तरल, एवं मूत्र।

जैसे, किसी खुली बोरी में चावल, गेहूँ, मूँग, राजमा, तिल, कनकी आदि नाना-प्रकार का अनाज भरा हो। तब, कोई अच्छी आँखोंवाला पुरुष उसे नीचे उड़ेलकर पता करें — ‘यह चावल है, यह गेहूँ है, यह मूँग है, यह राजमा है, यह तिल है, यह कनकी है।’

उसी तरह, वह अपनी काया को पैर तल से ऊपर, माथे के केश से नीचे, त्वचा से ढ़की हुई, नाना प्रकार की गंदगियों से भरी हुई मनन करता है — ‘मेरी इस काया में हैं — केश, लोम, नाखून, दाँत, त्वचा; माँस, नसें, हड्डी, हड्डीमज्जा, तिल्ली; ह्रदय, कलेजा, झिल्ली, गुर्दा, फेफड़ा; आँत, छोटी-आँत, उदर, टट्टी, मस्तिष्क; पित्त, कफ, पीब, रक्त, पसीना, चर्बी; आँसू, तेल, थूक, बलगम, जोड़ो में तरल, मूत्र।’

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

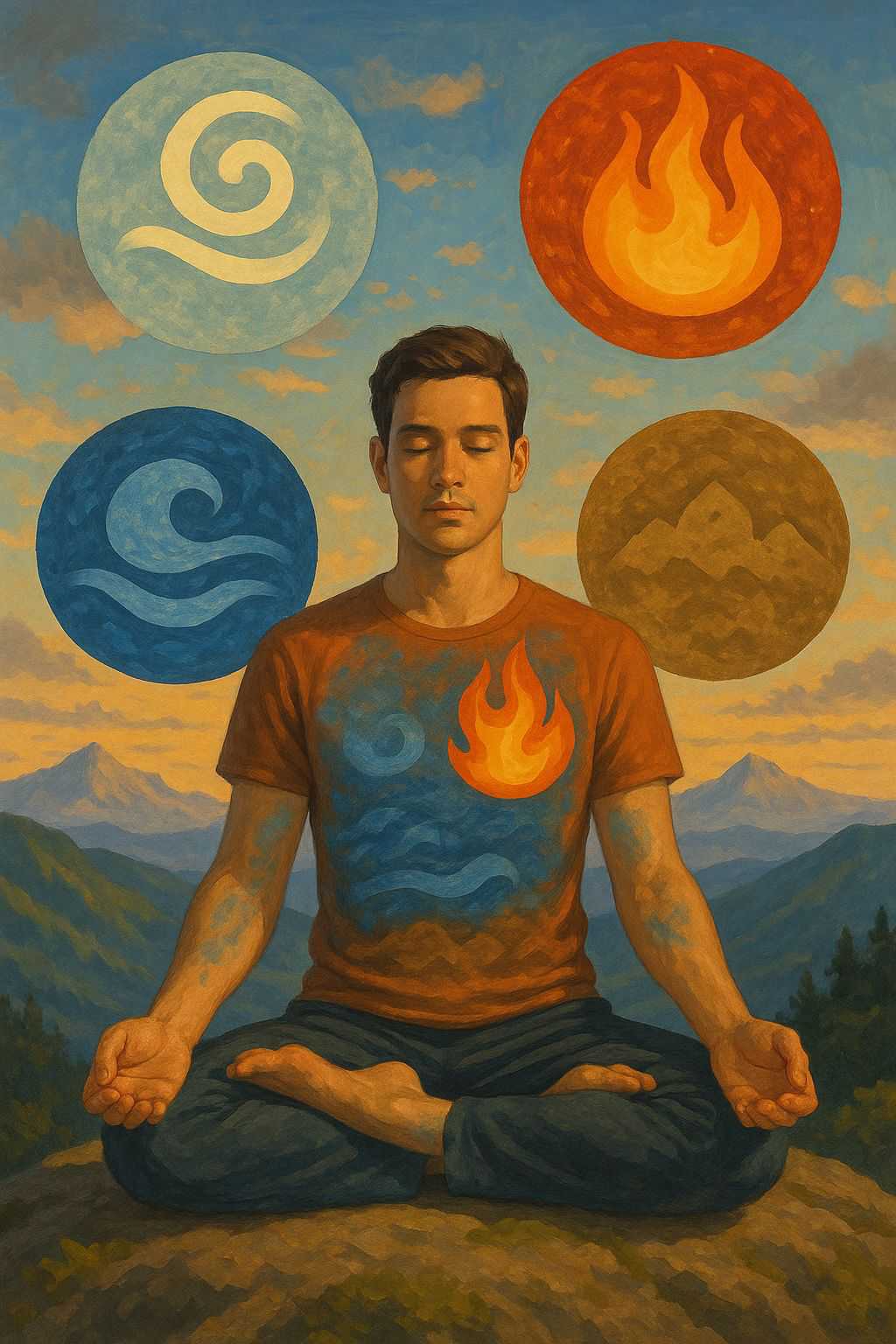

➤ धातुमनसिकार – धातु चिंतन के जरिए

फिर, वह इस काया को, चाहे जिस अवस्था, जिस परिस्थिति में हो, धातु के अनुसार मनन करता है — ‘इस काया में —

- पृथ्वीधातु है;

- जलधातु है;

- अग्निधातु है;

- वायुधातु है।’

जैसे, कोई कसाई गाय को काटकर उसे चौराहे पर अलग-अलग ढ़ेर बनाकर बैठता है। उसी तरह, वह भिक्षु इस काया को, चाहे जिस अवस्था, जिस परिस्थिति में हो, धातु के अनुसार मनन करता है — ‘इस काया में पृथ्वीधातु है; जलधातु है; अग्निधातु है; वायुधातु है।’

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

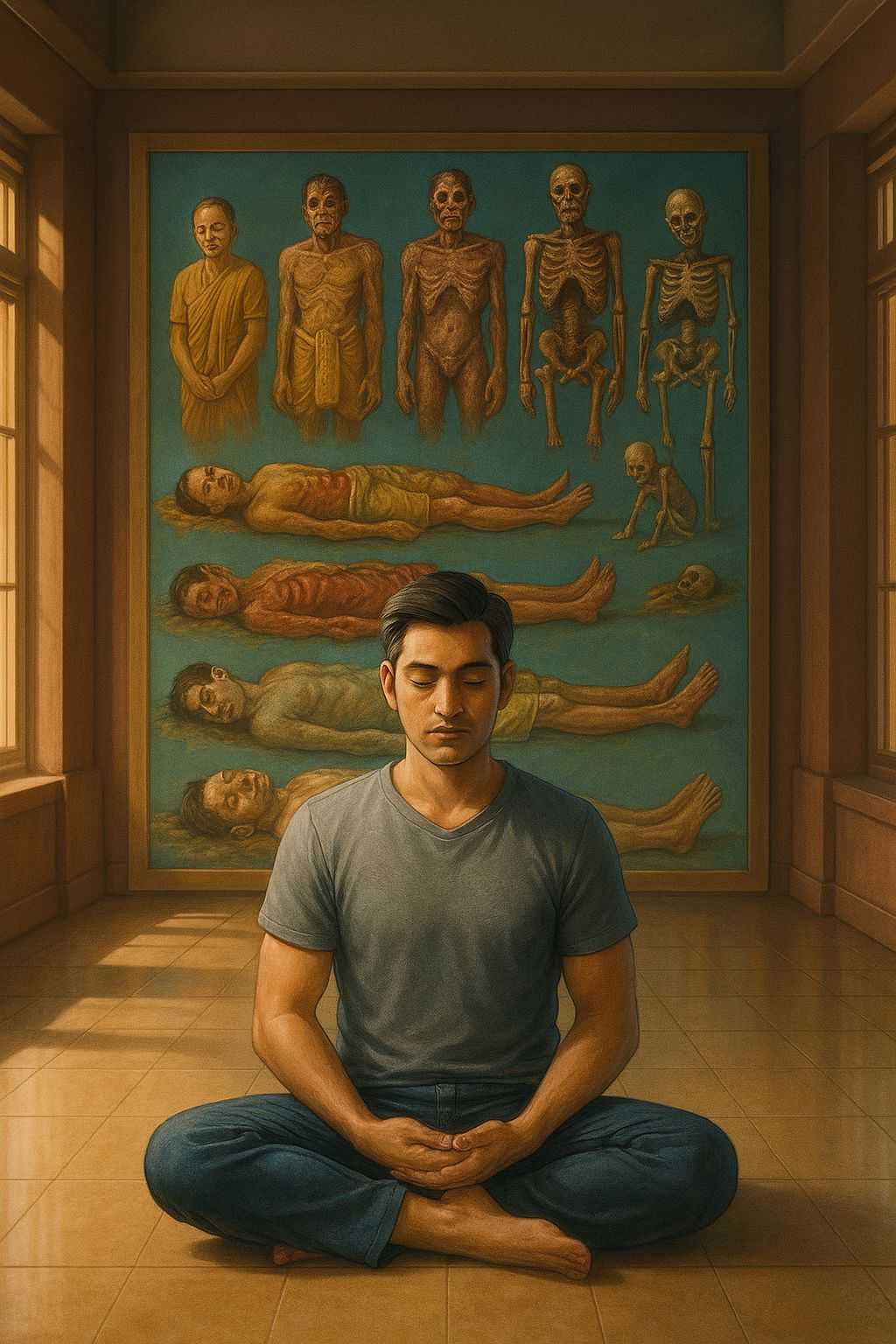

➤ नवसिवथिक – नौ प्रकार के मृत शरीर देखकर

(१) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — एक दिन पुरानी, दो दिन पुरानी, तीन दिन पुरानी — फूल चुकी, नीली पड़ चुकी, पीब रिसती हुई। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है — ‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

(२) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — कौवों द्वारा नोची जाती, चीलों द्वारा नोची जाती, गिद्धों द्वारा नोची जाती, बगुलों द्वारा नोची जाती, कुत्तों द्वारा चबाई जाती, बाघ द्वारा चबाई जाती, तेंदुए द्वारा चबाई जाती, सियार द्वारा चबाई जाती, अथवा विविध जंतुओं द्वारा खायी जाती। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है — ‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

(३) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — माँस से युक्त, रक्त से सनी, नसों से बँधी, हड्डी-कंकालवाली…

(४) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — माँस के बिना, रक्त से सनी, नसों से बँधी, हड्डी-कंकालवाली…

(५) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — माँस के बिना, रक्त के बिना, नसों से बँधी, हड्डी-कंकालवाली…

(६) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — माँस के बिना, रक्त के बिना, नसों से बिना बँधी, हड्डियाँ जहाँ-वहाँ बिखरी हुई — कही हाथ की हड्डी; कही पैर की; कही टखने की हड्डी; कही जाँघ की; कही कुल्हे की हड्डी; कही कमर की; कही पसली; कही पीठ की हड्डी; कही कंधे की हड्डी; कही गर्दन की; कही ठोड़ी की हड्डी; कही दाँत; कही खोपड़ी। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है — ‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

(७) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — हड्डियाँ शंख जैसे सफ़ेद हो चुकी…

(८) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — वर्षोंपश्चात, जब हड्डियों का ढ़ेर लगा हो…

(९) फिर, वह श्मशान में पड़ी लाश देखता है — जब हड्डियाँ सड़कर चूर्ण बन चुकी हो। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है — ‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’

इस तरह, वह भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई काया को काया देखते हुए रहता है।

२. संवेदना देखना

और, आगे कैसे कोई संवेदना को संवेदना देखते हुए रहता है? यहाँ उसे —

- सुख महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं सुख महसूस कर रहा हूँ’

- दर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ’

- नसुख-नदर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं नसुख-नदर्द महसूस कर रहा हूँ’

- भौतिक सुख [“सामिस सुख”] महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं भौतिक सुख महसूस कर रहा हूँ’

- आध्यात्मिक सुख [“निरामिस सुख”] महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं आध्यात्मिक सुख महसूस कर रहा हूँ’

- भौतिक दर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं भौतिक दर्द महसूस कर रहा हूँ’

- आध्यात्मिक दर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं आध्यात्मिक दर्द महसूस कर रहा हूँ’

- भौतिक नसुख-नदर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं भौतिक नसुख-नदर्द महसूस कर रहा हूँ’

- आध्यात्मिक नसुख-नदर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं आध्यात्मिक नसुख-नदर्द महसूस कर रहा हूँ!’

इस तरह, वह भीतरी संवेदना को संवेदना देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी संवेदना को संवेदना देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी संवेदना को संवेदना देखते हुए रहता है। अथवा, वह संवेदना का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा संवेदना का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा संवेदना का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह संवेदना है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई संवेदना को संवेदना देखते हुए रहता है।

३. चित्त देखना

और, आगे भिक्षुओं, कैसे भिक्षु चित्त को चित्त देखते हुए रहता है? यहाँ उसे —

- रागपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘यह रागपूर्ण चित्त है’

- वीतराग चित्त पता चलता है कि ‘यह वीतराग चित्त है’

- द्वेषपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘यह द्वेषपूर्ण चित्त है’

- द्वेषविहीन चित्त पता चलता है कि ‘यह द्वेषविहीन चित्त है’

- मोहपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘यह मोहपूर्ण चित्त है’

- मोहविहीन चित्त पता चलता है कि ‘यह मोहविहीन चित्त है’

- संकुचित [“सङखित्त”] चित्त पता चलता है कि ‘संकुचित चित्त है’

- बिखरा [“विक्खित्त”] चित्त पता चलता है कि ‘बिखरा चित्त है’

- बढ़ा हुआ [“महग्गत”] चित्त पता चलता है कि ‘यह विस्तारित चित्त है’

- न बढ़ा [“अमहग्गत”] चित्त पता चलता है कि ‘यह अविस्तारित चित्त है’

- बेहतर [“उत्तर”] चित्त पता चलता है कि ‘यह बेहतर चित्त है’

- सर्वोत्तर [“अनुत्तर”] चित्त पता चलता है कि ‘यह सर्वोत्तर चित्त है’

- समाहित चित्त पता चलता है कि ‘यह समाहित चित्त है’

- असमाहित चित्त पता चलता है कि ‘यह असमाहित चित्त है’

- विमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘यह विमुक्त चित्त है’

- अविमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘यह अविमुक्त चित्त है!’

इस तरह, वह भीतरी चित्त को चित्त देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी चित्त को चित्त देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी चित्त को चित्त देखते हुए रहता है। अथवा, वह चित्त का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा चित्त का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा चित्त का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह चित्त है।’ और जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई चित्त को चित्त देखते हुए रहता है।

४. धम्म देखना

और, कैसे कोई स्वभाव [“धम्म” = मन में चल रही बात, वृत्ति, स्वभाव] को स्वभाव देखते हुए रहता है?

➤ नीवरण – चित्त के व्यवधानों का ज्ञान

यहाँ कोई पाँच व्यवधान [“पञ्च नीवरण”] स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई पाँच व्यवधान स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?

१. कामेच्छा (“कामच्छन्द”)

- उसे भीतर कामेच्छा होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर कामेच्छा है”

- अथवा कामेच्छा न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर कामेच्छा नहीं है”

- उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न कामेच्छा की उत्पत्ति होती है

- उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न कामेच्छा खत्म होती है

- और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई कामेच्छा की दुबारा उत्पत्ति न होगी।

२. दुर्भावना (“ब्यापाद”)

- उसे भीतर दुर्भावना होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर दुर्भावना है”

- अथवा दुर्भावना न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर दुर्भावना नहीं है”

- उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न दुर्भावना की उत्पत्ति होती है

- उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न दुर्भावना खत्म होती है

- और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई दुर्भावना की दुबारा उत्पत्ति न होगी।

३. सुस्ती और तंद्रा (“थिनमिद्धा”)

- उसे भीतर सुस्ती और तंद्रा होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर सुस्ती और तंद्रा है”

- अथवा सुस्ती और तंद्रा न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर सुस्ती और तंद्रा नहीं है”

- उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न सुस्ती और तंद्रा की उत्पत्ति होती है

- उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न सुस्ती और तंद्रा खत्म होती है

- और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई सुस्ती और तंद्रा की दुबारा उत्पत्ति न होगी।

४. बेचैनी और पश्चाताप (“उद्धच्चकुकुच्च”)

- उसे भीतर बेचैनी और पश्चाताप होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर बेचैनी और पश्चाताप है”

- अथवा बेचैनी और पश्चाताप न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर बेचैनी और पश्चाताप नहीं है”

- उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न बेचैनी और पश्चाताप की उत्पत्ति होती है

- उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न बेचैनी और पश्चाताप खत्म होती है

- और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई बेचैनी और पश्चाताप की दुबारा उत्पत्ति न होगी।

५. उलझन (“विचिकिच्छा”)

- उसे भीतर अनिश्चितता [=संदेह, शंका, उलझन] होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर अनिश्चितता है”

- अथवा अनिश्चितता न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर अनिश्चितता नहीं है”

- उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न अनिश्चितता की उत्पत्ति होती है

- उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न अनिश्चितता खत्म होती है

- और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई अनिश्चितता की दुबारा उत्पत्ति न होगी।

इस तरह, वह भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई पाँच व्यवधान स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।

➤ खन्ध – आसक्तियों का ज्ञान

और, आगे कोई पाँच आधार-संग्रह [“पञ्च उपादानक्खन्ध”] स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई पाँच आधार-संग्रह स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?

कोई पता करता है —

- ‘यह रूप है;

- यह रूप की उत्पत्ति है;

- यह रूप की विलुप्ती है

- यह संवेदना है;

- यह संवेदना की उत्पत्ति है;

- यह संवेदना की विलुप्ती है

- यह नज़रिया है;

- यह नज़रिया की उत्पत्ति है;

- यह नज़रिया की विलुप्ती है

- यह रचना है;

- यह रचना की उत्पत्ति है;

- यह रचना की विलुप्ती है

- यह चैतन्य है;

- यह चैतन्य की उत्पत्ति है;

- यह चैतन्य की विलुप्ती है।’ 3

इस तरह, वह भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई पाँच आधार-संग्रह स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।

➤ आयतन – इंद्रिय और विषय का ज्ञान

आगे, कोई छह भीतरी-बाहरी आयाम स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई छह भीतरी-बाहरी आयाम स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?

आँख - रूप

- वह आँख पता करता है;

- रूप पता करता है;

- उन दोनों के आधार पर जो बंधन [“संयोजन”] पैदा होता है, उसे पता करता है

- अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है

- उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है

- और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।

कान - ध्वनि

- वह कान पता करता है;

- आवाज़ पता करता है;

- उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है

- अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है

- उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है

- और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।

नाक - गंध

- वह नाक पता करता है;

- गंध पता करता है;

- उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है।

- अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है

- उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है

- और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।

जीभ - स्वाद

- वह जीभ पता करता है;

- स्वाद पता करता है;

- उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है

- अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है

- उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है

- और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।

काया - संस्पर्श

- वह काया पता करता है;

- संस्पर्श पता करता है;

- उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है

- अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है

- उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है

- और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।

मन - स्वभाव

- वह मन पता करता है;

- स्वभाव पता करता है;

- उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है

- अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है

- उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है

- और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।

इस तरह, वह भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई छह भीतरी-बाहरी आयाम स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।

➤ बोज्झङग – बोधि अंगों का ज्ञान

और, आगे, कोई सात संबोधि-अंग स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई सात संबोधि-अंग स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?

१. स्मृति

- उसे भीतर स्मृति [“सति”] संबोधिअंग हो, तो उसे पता चलता है कि ‘मेरे भीतर स्मृति संबोधिअंग है

- अथवा भीतर स्मृति संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि ‘मेरे भीतर स्मृति संबोधिअंग नहीं है’

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न स्मृति संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ स्मृति संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

२. स्वभाव-जाँच

- उसे भीतर स्वभाव-जाँच [“धम्मविचय”] संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर स्वभाव-जाँच संबोधिअंग है”

- अथवा भीतर स्वभाव-जाँच संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर स्वभाव-जाँच संबोधिअंग नहीं है”

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न स्वभाव-जाँच संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ स्वभाव-जाँच संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

३. ऊर्जा

- उसे भीतर ऊर्जा [“विरीय”] संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर ऊर्जा संबोधिअंग है”

- अथवा भीतर ऊर्जा संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर ऊर्जा संबोधिअंग नहीं है”

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न ऊर्जा संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ ऊर्जा संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

४. प्रफुल्लता

- उसे भीतर प्रफुल्लता [“पीति”] संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रफुल्लता संबोधिअंग है”

- अथवा भीतर प्रफुल्लता संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रफुल्लता संबोधिअंग नहीं है”

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न प्रफुल्लता संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ प्रफुल्लता संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

५. प्रशान्ति

- उसे भीतर प्रशान्ति [“पस्सद्धि”] संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रशान्ति संबोधिअंग है”

- अथवा भीतर प्रशान्ति संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रशान्ति संबोधिअंग नहीं है”

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न प्रशान्ति संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ प्रशान्ति संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

६. समाधि

- उसे भीतर समाधि संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर समाधि संबोधिअंग है”

- अथवा भीतर समाधि संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर समाधि संबोधिअंग नहीं है”

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न समाधि संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ समाधि संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

७. तटस्थता

- उसे भीतर तटस्थता [“उपेक्खा”] संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर तटस्थता संबोधिअंग है”

- अथवा भीतर तटस्थता संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर तटस्थता संबोधिअंग नहीं है”

- उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न तटस्थता संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है।

- और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ तटस्थता संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।

इस तरह, वह भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है — ‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, कोई सात संबोधिअंग स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।

यह सतिपट्ठान “एक-तरफ़ा मार्ग” है — सत्वों की विशुद्धि के लिए, शोक और विलाप को लाँघने के लिए, दर्द और व्यथा को विलुप्त करने के लिए, अंतिम उपाय को पाने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए।”

— मज्झिमनिकाय १० : महासतिपट्ठान सुत्त

मज्झिमनिकाय ४४ के अनुसार आश्वास-प्रश्वास, अर्थात, आती-जाती साँस ही कायिक-रचना है। हम भिन्न-भिन्न तरह से साँस लेकर भिन्न-भिन्न तरह से काया महसूस करते है, और उसे बनाते है। हमें अपनी शारीरिक ऊर्जा को, साँस के साथ जोड़कर, शांत करते हुए जाना हैं। ↩︎ आनापान साधना “कायानुपस्सना” में चार चरणों वाली होती है। इसी आनापान को जब “वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, और धम्मानुपस्सना” में साथ किया जाए, तो वह सोलह चरणों में विस्तार पाती हैं। उसे सीखने के लिए दीर्घ आनापान पढ़ें। ↩︎ रूप की उत्पत्ति क्या है? कोई व्यक्ति [भौतिक] रूप से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है। जब वह रूप से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है, तब उसे मज़ा आता है। रूप का किसी भी तरह मज़ा लेना आधार बनाता है। आधार के कारण अस्तित्व पनपता है। अस्तित्व के कारण जन्म होता है। जन्म के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला चल पड़ता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह की उत्पत्ति होती है। संवेदना…नज़रिए… रचना… चैतन्यता की उत्पत्ति क्या है? कोई व्यक्ति संवेदना… नज़रिए… रचना… चैतन्यता से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है। जब वह संवेदना… नज़रिए… रचना… चैतन्यता से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है, तब उसे मज़ा आता है। संवेदना… नज़रिए… रचना… चैतन्यता का किसी भी तरह मज़ा लेना आधार बनाता है। आधार के कारण अस्तित्व पनपता है। अस्तित्व के कारण जन्म होता है। जन्म के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला चल पड़ता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह की उत्पत्ति होती है। और रूप का विलुप्त होना क्या है? कोई व्यक्ति रूप से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता। जब वह रूप से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता, तब उसे मज़ा नहीं आता। रूप का किसी भी तरह मज़ा न लेना आधार ख़त्म करता है। आधार ख़त्म होने के कारण अस्तित्व नहीं पनपता। अस्तित्व न होने के कारण जन्म नहीं होता। जन्म न होने के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला रुक जाता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह विलुप्त हो जाता है। संवेदना…नज़रिए… रचना… चैतन्यता का विलुप्त होना क्या है? कोई व्यक्ति संवेदना…नज़रिए… रचना… चैतन्यता से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता। जब वह संवेदना…नज़रिए… रचना… चैतन्यता से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता, तब उसे मज़ा नहीं आता। संवेदना…नज़रिए… रचना… चैतन्यता का किसी भी तरह मज़ा न लेना आधार ख़त्म करता है। आधार ख़त्म होने के कारण अस्तित्व नहीं पनपता। अस्तित्व न होने के कारण जन्म नहीं होता। जन्म न होने के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला रुक जाता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह विलुप्त हो जाता है। इस तरह भिक्षुओं, रूप की उत्पत्ति व विलुप्ति होती है। संवेदना… नज़रिए… रचना… चैतन्यता की उत्पत्ति व विलुप्ति होती है, जिसे समाधि में लीन भिक्षु जैसे हो, वैसे सही पता करता है। इसलिए समाधि विकसित करो, भिक्षुओं। समाधि में लीन भिक्षु जैसे हो, वैसे सही पता करता है। ["सं.नि.२२:५"]

↩︎