सुभ

सूत्र परिचय

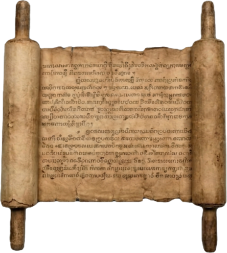

इस सूत्र में उल्लेखित तोद्देय्यपुत्र सुभ एक प्रतिष्ठित युवा ब्राह्मण था, जिसने भगवान बुद्ध से कई गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। इसका उल्लेख चूळकम्मविभङ्ग सुत्त में मिलता है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, सुभ ने भन्ते आनंद से प्रशंसनीय धर्मों के विषय में मार्गदर्शन मांगा और अंततः त्रिरत्नों की शरण ग्रहण की।

हिन्दी

ब्राह्मण-युवक सुभ

ऐसा मैंने सुना — एक समय आयुष्मान आनन्द श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन उद्यान में विहार कर रहे थे, भगवान के परिनिर्वाण को ज्यादा समय नहीं बीता था। उस समय युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ किसी कार्य से श्रावस्ती में आकर रह रहा था। तब युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ ने किसी दूसरे युवा ब्राह्मण से कहा, “यहाँ आओ, युवा ब्राह्मण! श्रमण आनन्द के पास जाओ, और जाकर मेरे नाम से पुछो कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, अस्वस्थ तो नहीं? वे चुस्ती, बल और राहत से तो रह रहे है? फिर कहना: “अच्छा होगा, जो आनन्द गुरुजी युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ पर अनुकंपा करते हुए उसके निवास आएँ।”

“जैसा कहे!” कहकर वह युवा-ब्राह्मण, युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ के बताए अनुसार, आयुष्मान आनन्द के पास गया। और जाकर मैत्रीपूर्ण वार्तालाप किया। मैत्रीपूर्ण वार्तालाप कर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर उस युवा-ब्राह्मण ने आयुष्मान आनन्द से कहा, “युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ पुछते है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अस्वस्थ तो नहीं? आप चुस्ती, बल और राहत से तो रह रहे है? और कहते है कि अच्छा होगा, जो आनन्द गुरुजी युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ पर अनुकंपा करते हुए उसके निवास आएँ।”

ऐसा कहे जाने पर आयुष्मान आनन्द ने युवा-ब्राह्मण से कहा, “अभी देर हो गयी, युवा-ब्राह्मण। आज मैंने दवाई की खुराक पी लिया है। आशा है, मुझे कल आने का समय मिले।”

“जैसा कहे!” कहकर वह युवा-ब्राह्मण, आयुष्मान आनन्द के पास से आसन से उठकर युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ के पास गया। और जाकर उसने तोदेय्यपुत्र सुभ को घटित हुआ बता दिया, और कहा, “श्रीमान, इतना कार्य मैंने कर दिया। आशा है, आनन्द गुरुजी को कल आने का समय मिले।”

तब रात बीतने पर प्रातःकाल में, आयुष्मान आनन्द ने चीवर ओढ़, पात्र और संघाटि ले, चेतक भिक्षु को अपने साथ ले, युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ के निवास की ओर चल पड़े। और वहाँ जाकर, वे बिछे आसन पर बैठ गए। तब युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ आयुष्मान आनन्द के पास गया और मैत्रीपूर्ण वार्तालाप किया। वह मैत्रीपूर्ण वार्तालाप करने पर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर, युवा-ब्राह्मण तोदेय्यपुत्र सुभ ने आयुष्मान आनन्द से कहा, “आनन्द जी, आप गुरु गौतम के दीर्घकाल तक सेवक रहे है, करीबी रहे है, साथ-साथ जीया है। आनन्द जी, आप भलीभाँति जानते होंगे कि गुरु गौतम कौन-से धर्मों [=गुणों] की प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को कौन-से धर्मों में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे। तो आनन्द जी बताएँ कि गुरु गौतम कौन-से धर्मों की प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को कौन-से धर्मों में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे?”

“युवा ब्राह्मण, भगवान तीन स्कंधों [=समूह, ढ़ेर] की प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को उन्हीं धर्मों में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे। कौन-से तीन? आर्य शील-स्कंध, आर्य समाधि-स्कंध, और आर्य प्रज्ञा-स्कंध। इन्हीं तीन स्कंधों की भगवान प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को इन्हीं धर्मों में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे।”

शील-स्कंध

“किन्तु, आनन्द जी, यह शील-स्कंध क्या है, जिसकी गुरु गौतम प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को उसमें प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे?”

“ऐसा होता है, युवा ब्राह्मण! यहाँ कभी इस लोक में ‘तथागत अरहंत सम्यक-सम्बुद्ध’ प्रकट होते हैं—जो विद्या और आचरण से संपन्न होते हैं, परम लक्ष्य पा चुके, दुनिया के ज्ञाता, दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी, देवों और मनुष्यों के गुरु, बुद्ध भगवान!’ वे प्रत्यक्ष-ज्ञान का साक्षात्कार कर, उसे—देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण, राजा और जनता से भरे इस लोक में—प्रकट करते हैं। वे ऐसा सार्थक और शब्दशः धम्म बताते हैं, जो आरंभ में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अन्त में कल्याणकारी हो; और सर्वपरिपूर्ण, परिशुद्ध ‘ब्रह्मचर्य’ प्रकाशित हो।

ऐसा धम्म सुनकर किसी गृहस्थ या कुलपुत्र को तथागत के प्रति श्रद्धा जागती है। उसे लगता है, “गृहस्थ जीवन बंधनकारी है, जैसे धूलभरा रास्ता हो! किंतु प्रवज्या, मानो खुला आकाश हो! घर रहते हुए ऐसा परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य निभाना कठिन है, जो शुद्ध शंख जैसा उज्ज्वल हो! क्यों न मैं सिरदाढ़ी मुंडवाकर, काषाय वस्त्र धारण कर, घर से बेघर होकर प्रव्रजित हो जाऊँ?’

फिर वह समय पाकर, थोड़ी या अधिक धन-संपत्ति त्यागकर, छोटा या बड़ा परिवार त्यागकर, सिरदाढ़ी मुंडवाकर, काषाय वस्त्र धारण कर, घर से बेघर हो प्रव्रजित होता है।

प्रव्रजित होकर ऐसा भिक्षु शीलवान बनता है। वह पातिमोक्ष के अनुसार संयम से विनीत होकर, आर्य आचरण और जीवनशैली से संपन्न होकर रहता है। वह [धर्म-विनय] शिक्षापदों को सीख कर धारण करता है, अल्प पाप में भी ख़तरा देखता है। वह काया और वाणी के कुशल कर्मों से युक्त होता है, जीविका परिशुद्ध रखता है, और शील में समृद्ध होता है। इंद्रिय-द्वारों पर पहरा देता है, स्मरणशील और सचेत होता है, और संतुष्ट जीता है।

शील विश्लेषण

निम्न शील

और, मित्रों, कोई भिक्षु शील-संपन्न कैसे होता है?

• कोई भिक्षु हिंसा त्यागकर जीवहत्या से विरत रहता है—डंडा और शस्त्र फेंक चुका, शर्मिला और दयावान, समस्त जीवहित के प्रति करुणामयी। यह उसका शील होता है।

• वह ‘न सौपी चीज़ें’ त्यागकर चोरी से विरत रहता है—मात्र सौपी चीज़ें ही उठाता, स्वीकारता है। पावन जीवन जीता है, चोरी-चुपके नहीं। यह भी उसका शील होता है।

• वह ब्रह्मचर्य धारणकर अब्रह्मचर्य से विरत रहता है—मैथुन ग्रामधर्म से विरत! यह भी उसका शील होता है।

• वह झूठ बोलना त्यागकर असत्यवचन से विरत रहता है। वह सत्यवादी, सत्य का पक्षधर, दृढ़ और भरोसेमंद बनता है; दुनिया को ठगता नहीं। यह भी उसका शील होता है।

• वह विभाजित करने वाली बातें त्यागकर फूट डालनेवाले वचन से विरत रहता है। यहाँ सुनकर वहाँ नहीं बताता, ताकि वहाँ दरार पड़े। वहाँ सुनकर यहाँ नहीं बताता, ताकि यहाँ दरार पड़े। बल्कि वह बटे हुए लोगों का मेल कराता है, साथ रहते लोगों को जोड़ता है, एकता चाहता है, आपसी भाईचारे में प्रसन्न और ख़ुश होता है; ‘सामंजस्यता बढ़े’ ऐसे बोल बोलता है। यह भी उसका शील होता है।

• वह तीखा बोलना त्यागकर कटु वचन से विरत रहता है। वह ऐसे मीठे बोल बोलता है—जो राहत दे, कर्णमधुर लगे, हृदय छू ले, स्नेहपूर्ण हो, सौम्य हो, अधिकांश लोगों को अनुकूल और स्वीकार्य लगे। यह भी उसका शील होता है।

• वह बक़वास त्यागकर व्यर्थ वचन से विरत रहता है। वह समयानुकूल बोलता है, तथ्यात्मक बोलता है, अर्थपूर्ण बोलता है, धर्मानुकूल बोलता है, विनयानुकूल बोलता है; ‘बहुमूल्य लगे’ ऐसे सटीक वचन वह बोलता है—तर्क के साथ, नपे-तुले शब्दों में, सही समय पर, सही दिशा में, ध्येय के साथ। यह भी उसका शील होता है।

• वह बीज और पौधों का जीवनाश करना त्यागता है।…

• वह दिन में एक-बार भोजन करता है—रात्रिभोज व विकालभोज से विरत।…

• वह नृत्य, गीत, वाद्यसंगीत तथा मनोरंजन से विरत रहता है।…

• वह मालाएँ, गन्ध, लेप, सुडौलता लाने वाले तथा अन्य सौंदर्य-प्रसाधन से विरत रहता है।…

• वह बड़े विलासी आसन और पलंग का उपयोग करने से विरत रहता है।…

• वह स्वर्ण व रुपये स्वीकारने से विरत रहते है।…

• वह कच्चा अनाज… कच्चा माँस… स्त्री व कुमारी… दासी व दास… भेड़ व बकरी… मुर्गी व सूवर… हाथी, गाय, घोड़ा, खच्चर… ख़ेत व संपत्ति स्वीकारने से विरत रहता है।…

• वह दूत [=संदेशवाहक] का काम… ख़रीद-बिक्री… भ्रामक तराज़ू, नाप, मानदंडों द्वारा ठगना… घूसख़ोरी, ठगना, ज़ाली काम, छलकपट… हाथ-पैर काटने, पीटने बाँधने, लूट डाका व हिंसा करने से विरत रहता है।

यह भी उसका शील होता है।

मध्यम शील

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, बीज-समूह और भूत-समूह (वनस्पति) के जीवनाश में लगे रहते हैं—जैसे कंद से उगने वाले, तने से उगने वाले, पोर (जोड़) से उगने वाले, कलम से उगने वाले, और पाँचवें बीज से उगने वाले पौधे। कोई भिक्षु इस तरह के बीज और पौधों के जीवनाश से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, वस्तुओं का संग्रह करने में लगे रहते हैं, जैसे—अन्न का संग्रह, पान (पेय) का संग्रह, वस्त्रों का संग्रह, वाहनों का संग्रह, शय्या (बिस्तर) का संग्रह, गन्ध (इत्र) का संग्रह, और मांस (खाद्य) का संग्रह। कोई भिक्षु इस तरह के संग्रहीत वस्तुओं का भोग करने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, प्रेक्षणीय (=तमाशे/मनोरंजन) देखने में लगे रहते हैं, जैसे—नृत्य, गीत, वाद्य; नाटक, आख्यान (कथा या लीला), ताली बजाना, झांझ-मंजीरा, ढोल; चित्र-प्रदर्शनी, मेले; कलाबाजी, बाँस पर नट का खेल; हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई, बैलों की लड़ाई, बकरों की लड़ाई, भेड़ों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, बटेरों की लड़ाई; लाठी-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, कुश्ती; सैन्य-अभ्यास, सेना का व्यूह-निरीक्षण, सेना की समीक्षा इत्यादि। कोई भिक्षु इस तरह के अनुचित दर्शन से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, प्रमादी जुआ और खेलों में लगे रहते हैं, जैसे—आठ खानों वाला शतरंज (अष्टापद), दस खानों वाला शतरंज (दशपद), आकाश-शतरंज (बिना देखे खेलना), लंगड़ी टांग, कंचों का खेल, पासा, डंडे का खेल (गिल्ली-डंडा), हाथ से चित्र बनाना, गेंद का खेल, पत्तों की सीटी बजाना, हल चलाने का खेल, गुलाटी मारना, फिरकी चलाना, तराजू का खेल, रथ दौड़, धनुर्विद्या, अक्षरों को पहचानना (अक्षरिका), मन की बात बुझना, और दूसरों की नकल उतारना, इत्यादि। कोई भिक्षु इस तरह के व्यर्थ प्रमादी खेलों से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, बड़े और विलासी सज्जा [=फर्नीचर] में लगे रहते हैं, जैसे—बड़ा विलासी सोफ़ा या पलंग, नक्काशीदार या खाल से सजा सोफ़ा, लंबे रोएवाला आसन, रंगीत-चित्रित आसन, सफ़ेद ऊनी कम्बल, फूलदार बिछौना, मोटी रजार्इ या गद्दा, सिह-बाघ आदि के चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, रेशमी या कढ़ाई [एंब्रोईडरी] वाला आसन, लम्बी ऊनी कालीन, हाथी-गलीचा, अश्व-गलीचा, रथ-गलीचा, मृग या सांभर खाल का आसन, छातेदार सोफ़ा, दोनों-ओर लाल तकिये रखा सोफ़ा इत्यादि। कोई भिक्षु इस तरह के बड़े और विलासी सज्जा से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, स्वयं को सजाने में, सौंदर्यीकरण में लगे रहते हैं, जैसे—सुगंधित उबटन लगाना, तेल से शरीर मलना, सुगंधित जल से नहाना, हाथ-पैर दबवाना, दर्पण, लेप, माला, गन्ध, मुखचूर्ण [=पाउडर], काजल, हाथ में आभूषण, सिर में बाँधना, अलंकृत छड़ी, अलंकृत बोतल, छुरी, छाता, कढ़ाई वाला जूता, साफा [=पगड़ी], मुकुट या मणि, चँदर, लंबे झालरवाले सफ़ेद वस्त्र इत्यादि। कोई भिक्षु इस तरह स्वयं को सजाने में, सौंदर्यीकरण से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, पशुवत चर्चा में लगे रहते हैं, जैसे—राजाओं की बातें, चोरों की बातें, महामंत्रियों की बातें; सेना, भय और युद्ध की बातें; भोजन, पान, वस्त्र की बातें; शय्या, माला और गन्ध की बातें; रिश्तेदारों, यान (वाहन), गाँव, निगम (कस्बे), नगर और जनपद (देश) की बातें; स्त्रियों और शूरवीरों की बातें; सड़क और पनघट (कुएं) की बातें; भूत-प्रेतों की बातें; दुनिया की विविध घटनाएँ; ब्रह्मांड और समुद्र की उत्पत्ति की बातें, अथवा ‘भव-विभव’ (वस्तुओं के अस्तित्व में होने न होने) की बातें। कोई भिक्षु इस तरह की पशुवत चर्चा से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, वाक-युद्ध (बहस) में लगे रहते हैं, जैसे—“तुम इस धर्म-विनय को समझते हो? मैं इस धर्म-विनय को समझता हूँ।” “तुम इस धर्म-विनय को क्या समझोगे?” “तुम गलत अभ्यास करते हो। मैं सही अभ्यास करता हूँ।” “मैं धर्मानुसार [=सुसंगत] बताता हूँ। तुम उल्टा बताते हो।” “तुम्हें जो पहले कहना चाहिए था, उसे पश्चात कहा, और जो पश्चात कहना चाहिए, उसे पहले कहा।” “तुम्हारी दीर्घकाल सोची हुई धारणा का खण्डन हुआ।” “तुम्हारी बात कट गई।” “तुम हार गए।” “जाओ, अपनी धारणा को बचाने का प्रयास करो, या उत्तर दे सको तो दो!” कोई भिक्षु इस तरह के वाद-विवाद से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, लोगों के लिए संदेशवाहक या दूत बन घूमने में लगे रहते हैं, जैसे—राजा, महामन्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहस्थ [=वैश्य], या युवा। “वहाँ जाओ”, “यहाँ आओ”, “यह ले जाओ”, “यह ले आओ!” कोई भिक्षु इस तरह लोगों के लिए संदेशवाहक या दूत बनने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, ढोंग-पाखंड करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, संकेत देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लाभ से लाभ ढूँढते हैं। कोई भिक्षु इस प्रकार के छल-कपट से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

ऊँचे शील

- अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे —

-

अंग [=काया की बनावट देखकर भविष्य/चरित्रवर्तन],

-

निमित्त [=शकुन-अपशकुन / संकेत बताना],

-

उत्पात [=वज्रपात, उल्कापात, धूमकेतु इत्यादि का अर्थ बतलाना],

-

स्वप्न [=स्वप्न का शुभ-अशुभ अर्थ बतलाना],

-

लक्षण [=बर्ताव इत्यादि का अर्थ बतलाना],

-

मूषिक-छिद्र [=चूहे के काटे हुए कपड़े का फल बताना],

-

अग्नि-हवन [=अग्नि को चढ़ावा],

-

दर्बी-होम (=करछुल से हवन), तुष-होम (=भूसी से हवन), कण-होम (=कनी/टूटे चावल से हवन), तंडुल-होम (=चावल से हवन), सर्पि-होम (=घी से हवन), तैल-होम (=तेल से हवन), मुख-होम (=मुँह से आहुति देना), रुधिर-होम (=खून से हवन),

-

अंगविद्या [=हस्तरेखा, पादरेखा, कपालरेखा इत्यादि देखकर भविष्यवर्तन],

-

वास्तुविद्या [=निवास में शुभ-अशुभ बतलाना],

-

क्षेत्रविद्या [=खेत-जमीन-जायदाद में शुभ-अशुभ बतलाना],

-

शिवविद्या [=श्मशान-भूमि में शुभ-अशुभ बतलाना],

-

भूतविद्या [=भूतबाधा और मुक्तिमंत्र बतलाना],

-

भुरिविद्या [=घर के सुरक्षामंत्र बतलाना],

-

सर्पविद्या [=सर्पदंश में सुरक्षामंत्र बतलाना],

-

विषविद्या [=विषबाधा में सुरक्षामंत्र बतलाना],

-

वृश्चिकविद्या [=बिच्छूदंश में सुरक्षामंत्र बतलाना],

-

मूषिकविद्या [=चूहों से सुरक्षामंत्र बतलाना],

-

पक्षीविद्या [=पक्षीध्वनि का अर्थ बतलाना],

-

कौवाविद्या [=कौंवों की ध्वनि या बर्ताव का अर्थ बतलाना],

-

पक्षध्यान [=आयुसीमा या मृत्युकाल बतलाना],

-

शरपरित्राण [=बाण से सुरक्षामंत्र बतलाना],

-

और मृगचक्र [=हिरण इत्यादि पशुध्वनि का अर्थ बतलाना]।

-

कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

- अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे—

-

मणि-लक्षण [मणि की विलक्षणता बतलाना],

-

वस्त्र-लक्षण [=वस्त्र पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

दण्ड-लक्षण [=छड़ी पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

शस्त्र-लक्षण [=छुरे पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

असि-लक्षण [तलवार पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

बाण-लक्षण [=बाण पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

धनुष-लक्षण [=धनुष पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

आयुध-लक्षण[=शस्त्र, औज़ार पर उभरे शुभ-लक्षण बतलाना],

-

स्त्री-लक्षण [=स्त्री के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

पुरुष-लक्षण [=पुरुष के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

कुमार-लक्षण [=लड़के के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

कुमारी-लक्षण [=लड़की के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

दास-लक्षण [=गुलाम/नौकर के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

दासी-लक्षण [=गुलाम/नौकरानी के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

हस्ति-लक्षण [=हाथी के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

अश्व-लक्षण [=घोड़े के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

भैस-लक्षण [=भैंस के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

वृषभ-लक्षण [=बैल के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

गाय-लक्षण [=गाय के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

अज-लक्षण [=बकरी के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

मेष-लक्षण [=भेड़ के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

मुर्गा-लक्षण [=मुर्गे के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

बत्तक-लक्षण [=बदक के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

गोह-लक्षण [=गोह/छिपकली के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

कर्णिका-लक्षण [=ख़रगोश के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

कच्छप-लक्षण [=कछुए के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना],

-

और मृग-लक्षण [=मृग/हिरण के विविध लक्षण, क्षमताएँ बतलाना]।

-

कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

• अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे—राजा [युद्ध में] आगे बढ़ेगा, राजा आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ का राजा आगे बढ़ेगा तो बाहरी राजा पीछे हटेगा, बाहरी राजा आगे बढ़ेगा तो यहाँ का राजा पीछे हटेगा, यहाँ के राजा विजयी होगा और बाहरी राजा पराजित, बाहरी राजा विजयी होगा और यहाँ का राजा पराजित, इसका विजय उसका पराजय होगा। कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

- अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे—

-

चंद्रग्रहण होगा, सूर्यग्रहण होगा, नक्षत्रग्रहण होगा,

-

सूर्य और चंद्र प्रशस्त होंगे [=अनुकूल रहेंगे],

-

सूर्य और चंद्र विपथ होंगे [=प्रतिकूल रहेंगे],

-

नक्षत्र प्रशस्त होंगे,

-

नक्षत्र विपथ होंगे,

-

उल्कापात होगा,

-

क्षितिज उज्ज्वल होगा [=ऑरोरा?],

-

भूकंप होगा,

-

देवढ़ोल बजेंगे [बादल-गर्जना?],

-

सूर्य, चंद्र या नक्षत्रों का उदय, अस्त, मंद या तेजस्वी होंगे,

-

चंद्रग्रहण का परिणाम ऐसा होगा,

-

सूर्यग्रहण…, नक्षत्रग्रहण…, [और एक-एक कर इन सब का] परिणाम ऐसा होगा।

-

कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

- अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे—

-

प्रचुर वर्षा होगी,

-

अल्प वर्षा होगी,

-

सुभिक्ष [=भोजन भरपूर] होगा,

-

दुर्भिक्ष [=भोजन नहीं] होगा,

-

क्षेम [=राहत, सुरक्षा] होगा,

-

भय [=खतरा, चुनौतीपूर्ण काल] होगा,

-

रोग [=बीमारियाँ] होंगे,

-

आरोग्य [=चंगाई] होगा,

-

अथवा वे लेखांकन, गणना, आंकलन, कविताओं की रचना, भौतिकवादी कला [लोकायत] सिखाकर अपनी मिथ्या आजीविका चलाते हैं।

-

कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

- अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे—

-

आवाह [=दुल्हन घर लाने का] मुहूर्त बतलाना,

-

विवाह [=कन्या भेजने का] मुहूर्त बतलाना,

-

संवरण [=घूँघट या संयम करने का] मुहूर्त बतलाना,

-

विवरण [=घूँघट हटाने या संभोग का] मुहूर्त बतलाना,

-

जमा-बटोरने का मुहूर्त बतलाना,

-

निवेश-फैलाने का मुहूर्त बतलाना,

-

शुभ-वरदान देना,

-

श्राप देना,

-

गर्भ-गिराने की दवाई देना,

-

जीभ बांधने का मंत्र बतलाना,

-

जबड़ा बांधने का मंत्र बतलाना,

-

हाथ उल्टेपूल्टे मुड़ने का मंत्र बतलाना,

-

जबड़ा बंद करने का मंत्र बतलाना,

-

कान बंद करने का मंत्र बतलाना,

-

दर्पण [के भूत] से प्रश्न पुछना,

-

भूत-बाधित कन्या से प्रश्न पुछना,

-

देवता से प्रश्न पुछना,

-

सूर्य की पुजा करना,

-

महादेव की पुजा करना,

-

मुँह से अग्नि निकालना,

-

श्रीदेवी [=सौभाग्य लानेवाली देवी] का आह्वान करना।

-

कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

- अथवा जैसे कुछ माननीय श्रमण एवं ब्राह्मण, श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन पर आश्रित होकर, हीन विद्या से भविष्यवर्तन कर मिथ्या आजीविका चलाते हैं, जैसे—

-

शान्ति-पाठ कराना,

-

इच्छापूर्ति-पाठ कराना,

-

भूतात्मा-पाठ कराना,

-

भूमि-पूजन कराना,

-

वर्ष-पाठ कराना [=नपुंसक को पौरुषत्व दिलाने के लिए],

-

वोस्स-पाठ कराना [=कामेच्छा ख़त्म कराने के लिए],

-

वास्तु-पाठ कराना [घर बनाने पूर्व],

-

वास्तु-परिकर्म कराना [=भूमि का उपयोग करने पूर्व देवताओं को बलि देना इत्यादि],

-

शुद्धजल से धुलवाना,

-

शुद्धजल से नहलाना,

-

बलि चढ़ाना,

-

वमन [=उलटी] कराना,

-

विरेचन [=जुलाब देकर] कराना,

-

ऊपर [=मुख] से विरेचन कराना,

-

नीचे से विरेचन [=दस्त] कराना,

-

शीर्ष-विरेचन कराना [=कफ निकालना?],

-

कान के लिए औषधियुक्त तेल देना,

-

आँखों की धुंधलाहट हटाने के लिए औषधि देना,

-

नाक के लिए औषधि देना,

-

मरहम देना, प्रति-मरहम देना,

-

आँखें शीतल करने की दवा देना,

-

आँख और कान की शल्यक्रिया करना,

-

शरीर की शल्यक्रिया [=छुरी से सर्जरी] करना,

-

बच्चों का वैद्य बनना,

-

जड़ीबूटी देना, जड़ीबूटी बांधना।

-

कोई भिक्षु इस तरह की हीन विद्या से मिथ्या आजीविका कमाने से विरत रहता है। यह भी उसका शील होता है।

इस तरह, युवा ब्राह्मण, कोई भिक्षु शील से संपन्न होकर, शील से सँवर कर, कही कोई खतरा नहीं देखता है। जैसे, कोई राजतिलक हुआ क्षत्रिय राजा हो, जिसने सभी शत्रुओं को जीत लिया हो, वह कही किसी शत्रु से खतरा नहीं देखता है। उसी तरह, युवा ब्राह्मण, कोई भिक्षु शील से संपन्न होकर, शील से सँवर कर, कही कोई खतरा नहीं देखता है। वह ऐसे आर्यशील-संग्रह से संपन्न होकर निष्पाप [जीने के] सुख का अनुभव करता है। इस तरह, युवा ब्राह्मण, कोई भिक्षु शील-संपन्न होता है।

और, युवा ब्राह्मण, यही आर्य शील-स्कंध है, जिसकी भगवान प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को इसी में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे। किन्तु, अभी इससे आगे और करना है।”

“आश्चर्य है, आनन्द जी! अद्भुत है, आनन्द जी! यह आर्य शील-स्कंध सर्वपरिपूर्ण है, कही कोई अपूर्णता नहीं! ऐसा सर्वपरिपूर्ण आर्य शील-स्कंध अन्य किसी बाहरी श्रमणों और ब्राह्मणों में दिखायी नहीं देता है। यदि ऐसा सर्वपरिपूर्ण आर्य शील-स्कंध किसी अन्य श्रमणों और ब्राह्मणों में दिखायी देता, तो वे उतने में ही खुश हो जाते कि ‘बस, इतना ही बहुत हुआ! इतना ही करना पर्याप्त हुआ! हम श्रामण्यता के सर्वोच्च ध्येय पर पहुँच चुके है! अभी और कुछ करना बचा नहीं!’ किन्तु यहाँ आनन्द जी कहते है कि ‘अभी इससे आगे और करना है!’ किन्तु, आनन्द जी, यह समाधि-स्कंध क्या है, जिसकी गुरु गौतम प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को उसमें प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे?”

समाधि-स्कंध

इन्द्रिय सँवर

और, युवा ब्राह्मण, कैसे कोई भिक्षु अपने इंद्रिय-द्वारों की रक्षा करता है?

- कोई भिक्षु, आँखों से रूप देखकर, न उसकी छाप [“निमित्त”] ग्रहण करता है, न ही उसका कोई विवरण [=आकर्षित करने वाली कोई दूसरी बात]। चूँकि यदि वह चक्षु-इंद्रिय पर बिना-सँवर के रहा होता, तो उसे [कोई] लालसा या निराशा जैसे पाप-अकुशल स्वभाव सताएँ होते। इसलिए वह सँवर के राह पर चलता है, चक्षु-इंद्रिय का बचाव करता है, चक्षु-इंद्रिय के सँवर पर अमल करता है।

- वह कान से आवाज सुनकर, न उसकी छाप ग्रहण करता है, न ही उसका कोई विवरण। चूँकि यदि वह श्रोत-इंद्रिय पर बिना-सँवर के रहा होता, तो उसे लालसा या निराशा जैसे पाप-अकुशल स्वभाव सताएँ होते। इसलिए वह सँवर के राह पर चलता है, श्रोत-इंद्रिय का बचाव करता है, श्रोत-इंद्रिय के सँवर पर अमल करता है।

- जब वह नाक से कोई गंध सूँघता है, तो न वह उसकी छाप पकड़ता है, न ही उसकी आकर्षक विशेषताओं को ग्रहण करता है। यदि वह घ्राण-इंद्रिय पर संयम न रखे, तो लालसा या निराशा जैसे पाप-अकुशल स्वभाव उसे घेर सकते हैं। इसलिए वह संयम का मार्ग अपनाता है, घ्राण-इंद्रिय की रक्षा करता है, और उस पर संयम करता है।

- जब वह जीभ से कोई स्वाद चखता है, तो न वह उसकी छाप पकड़ता है, न ही उसकी आकर्षक विशेषताओं को ग्रहण करता है। यदि वह जिव्हा-इंद्रिय पर संयम न रखे, तो लालसा या निराशा जैसे पाप-अकुशल स्वभाव उसे घेर सकते हैं। इसलिए वह संयम का मार्ग अपनाता है, जिव्हा-इंद्रिय की रक्षा करता है, और उस पर संयम करता है।

- जब वह शरीर से कोई संस्पर्श अनुभव करता है, तो न वह उसकी छाप पकड़ता है, न ही उसकी आकर्षक विशेषताओं को ग्रहण करता है। यदि वह काय-इंद्रिय पर संयम न रखे, तो लालसा या निराशा जैसे पाप-अकुशल स्वभाव उसे घेर सकते हैं। इसलिए वह संयम का मार्ग अपनाता है, काय-इंद्रिय की रक्षा करता है, और उस पर संयम करता है।

- जब वह मन से कोई विचार करता है, तो न वह उसकी छाप पकड़ता है, न ही उसकी आकर्षक विशेषताओं को ग्रहण करता है। यदि वह मन-इंद्रिय पर संयम न रखे, तो लालसा या निराशा जैसे पाप-अकुशल स्वभाव उसे घेर सकते हैं। इसलिए वह संयम का मार्ग अपनाता है, मन-इंद्रिय की रक्षा करता है, और उस पर संयम करता है।

वह ऐसे आर्यसँवर से संपन्न होकर निष्पाप सुख का अनुभव करता है। इस तरह, युवा ब्राह्मण, कोई भिक्षु अपने इंद्रिय-द्वारों की रक्षा करता है।

स्मरणशील और सचेत

और, युवा ब्राह्मण, कैसे कोई भिक्षु स्मरणशीलता और सचेतता से संपन्न रहता है? वह आगे बढ़ते और लौट आते सचेत होता है। वह नज़र टिकाते और नज़र हटाते सचेत होता है। वह [अंग] सिकोड़ते और पसारते हुए सचेत होता है। वह संघाटी, पात्र और चीवर धारण करते हुए सचेत होता है। वह खाते, पीते, चबाते, स्वाद लेते हुए सचेत होता है। वह पेशाब और शौच करते हुए सचेत होता है। वह चलते, खड़े रहते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, मौन होते हुए सचेत होता है। इस तरह, युवा ब्राह्मण, कोई भिक्षु स्मरणशीलता और सचेतता से संपन्न रहता है।

सन्तोष

और, युवा ब्राह्मण, कैसे कोई भिक्षु संतुष्ट रहता है? वह शरीर ढकने के लिए चीवर और पेट भरने के लिए भिक्षा पर संतुष्ट रहता है। वह जहाँ भी जाता है, अपनी सभी मूल आवश्यकताओं को साथ लेकर जाता है। जैसे पक्षी जहाँ भी जाता है, मात्र अपने पंखों को लेकर उड़ता है। उसी तरह, कोई भिक्षु शरीर ढकने के लिए चीवर और पेट भरने के लिए भिक्षा पर संतुष्ट रहता है। वह जहाँ भी जाता है, अपनी सभी मूल आवश्यकताओं को साथ लेकर जाता है। इस तरह, युवा ब्राह्मण, कोई भिक्षु संतुष्ट रहता है।

नीवरण त्याग

इस तरह वह आर्य-शीलसंग्रह से संपन्न होकर, इंद्रियों पर आर्य-सँवर से संपन्न होकर, स्मरणशील और सचेत होकर, आर्य-संतुष्ट होकर एकांतवास ढूँढता है—जैसे जंगल, पेड़ के तले, पहाड़, सँकरी घाटी, गुफ़ा, श्मशानभूमि, उपवन, खुली-जगह या पुआल का ढ़ेर। भिक्षाटन से लौटकर भोजन के पश्चात, वह पालथी मार, काया सीधी रखकर बैठता है और स्मरणशीलता आगे लाता है।

वह दुनिया के प्रति लालसा [“अभिज्झा”] हटाकर लालसाविहीन चित्त से रहता है। अपने चित्त से लालसा को साफ़ करता है। वह भीतर से दुर्भावना और द्वेष [“ब्यापादपदोस”] हटाकर दुर्भावनाविहीन चित्त से रहता है—समस्त जीवहित के लिए करुणामयी। अपने चित्त से दुर्भावना और द्वेष को साफ़ करता है। वह भीतर से सुस्ती और तंद्रा [“थिनमिद्धा”] हटाकर सुस्ती और तंद्राविहीन चित्त से रहता है—उजाला देखने वाला, स्मरणशील और सचेत। अपने चित्त से सुस्ती और तंद्रा को साफ़ करता है। वह भीतर से बेचैनी और पश्चाताप [“उद्धच्चकुक्कुच्च”] हटाकर बिना व्याकुलता के रहता है; भीतर से शान्त चित्त। अपने चित्त से बेचैनी और पश्चाताप को साफ़ करता है। वह अनिश्चितता [“विचिकिच्छा”] हटाकर उलझन को लाँघता है; कुशल स्वभावों के प्रति संभ्रमता के बिना। अपने चित्त से अनिश्चितता को साफ़ करता है।

जैसे, युवा ब्राह्मण, कल्पना करें कि कोई पुरुष ऋण लेकर उसे व्यवसाय में लगाए, और उसका व्यवसाय यशस्वी हो जाए। तब वह पुराना ऋण चुका पाए और पत्नी के लिए भी अतिरिक्त बचाए। तब उसे लगेगा, “मैंने ऋण लेकर उसे व्यवसाय में लगाया और मेरा व्यवसाय यशस्वी हो गया। अब मैंने पुराना ऋण चुका दिया है और पत्नी के लिए भी अतिरिक्त बचाया है।” उस कारणवश उसे प्रसन्नता होगी, आनंदित हो उठेगा।

अब कल्पना करें, युवा ब्राह्मण, कि कोई पुरुष बीमार पड़े—पीड़ादायक गंभीर रोग में। वह अपने भोजन का लुत्फ़ उठा न पाए और उसकी काया में बल न रहे। समय बीतने के साथ, वह अंततः रोग से मुक्त हो जाए। तब वह अपने भोजन का लुत्फ़ उठा पाए और उसकी काया में भी बल रहे। तब उसे लगेगा, “पहले मैं बीमार पड़ा था—पीड़ादायक गंभीर रोग में। न मैं अपने भोजन का लुत्फ़ उठा पाता था, न ही मेरी काया में बल रहता था। समय बीतने के साथ, मैं अंततः रोग से मुक्त हो गया। अब मैं अपने भोजन का लुत्फ़ उठा पाता हूँ और मेरी काया में बल भी रहता है।” उस कारणवश उसे प्रसन्नता होगी, आनंदित हो उठेगा।

अब कल्पना करें, युवा ब्राह्मण, कि कोई पुरुष कारावास में कैद हो। समय बीतने के साथ, वह अंततः कारावास से छूट जाए—सुरक्षित और सही-सलामत, बिना संपत्ति की हानि हुए। तब उसे लगेगा, “पहले मैं कारावास में कैद था। समय बीतने के साथ, मैं अंततः कारावास से छूट गया—सुरक्षित और सही-सलामत, बिना संपत्ति की हानि हुए।” उस कारणवश उसे प्रसन्नता होगी, आनंदित हो उठेगा।

अब कल्पना करें, युवा ब्राह्मण, कि कोई पुरुष गुलाम हो—पराए के अधीन हो, स्वयं के नहीं। वह जहाँ जाना चाहे, नहीं जा सके। समय बीतने के साथ, वह अंततः गुलामी से छूट जाए—स्वयं के अधीन हो, पराए के नहीं। तब वह जहाँ जाना चाहे, जा सके। तब उसे लगेगा, “पहले मैं गुलाम था—पराए के अधीन, स्वयं के नहीं। मैं जहाँ जाना चाहता था, नहीं जा सकता था। समय बीतने के साथ, मैं अंततः गुलामी से छूट गया—स्वयं के अधीन, पराए के नहीं। अब मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ।” उस कारणवश उसे प्रसन्नता होगी, आनंदित हो उठेगा।

अब कल्पना करें, युवा ब्राह्मण, कि कोई पुरुष धन और माल लेकर रेगिस्तान से यात्रा कर रहा हो, जहाँ भोजन अल्प हो, और खतरे अधिक। समय बीतने के साथ, वह अंततः उस रेगिस्तान से निकल कर गाँव पहुँच जाए—सुरक्षित, सही-सलामत, बिना संपत्ति की हानि हुए। तब उसे लगेगा, “पहले मैं धन और माल लेकर रेगिस्तान से यात्रा कर रहा था, जहाँ भोजन अल्प था, और खतरे अधिक। समय बीतने के साथ, मैं अंततः उस रेगिस्तान से निकल कर गाँव पहुँच गया—सुरक्षित, सही-सलामत, बिना संपत्ति की हानि हुए।” उस कारणवश उसे प्रसन्नता होगी, आनंदित हो उठेगा।

उसी तरह, युवा ब्राह्मण, जब तक ये पाँच अवरोध भीतर से छूटते नहीं हैं, तब तक भिक्षु उन्हें ऋण, रोग, कारावास, गुलामी और रेगिस्तान की तरह देखता है।

किंतु जब ये पाँच अवरोध भीतर से छूट जाते हैं, तब भिक्षु उन्हें ऋणमुक्ति, आरोग्य, बन्धनमुक्ति, स्वतंत्रता और राहतस्थल की तरह देखता है।

ये पाँच अवरोध [“पञ्चनीवरण”] हटाकर रहने से उसके भीतर प्रसन्नता जन्म लेती है। प्रसन्न होने से प्रफुल्लता जन्म लेती है। प्रफुल्लित मन होने से काया प्रशान्त हो जाती है। प्रशान्त काया सुख महसूस करती है। सुखी चित्त समाहित [=एकाग्र+स्थिर] हो जाता है।

प्रथम-ध्यान

वह कामुकता से निर्लिप्त, अकुशल-स्वभाव से निर्लिप्त, सोच एवं विचार के साथ निर्लिप्तता से उपजे प्रफुल्लता और सुखपूर्ण प्रथम-ध्यान में प्रवेश पाकर रहता है। तब वह उस निर्लिप्तता से उपजे प्रफुल्लता और सुख से काया को सींचता है, भिगोता है, फैलाता है, पूर्णतः व्याप्त करता है। ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस निर्लिप्तता से उपजे प्रफुल्लता और सुख से अव्याप्त न रह जाए।

जैसे, युवा ब्राह्मण, कोई निपुण स्नान करानेवाला [या आटा गूँथनेवाला] हो, जो काँस की थाली में स्नानचूर्ण [या आटा] रखे, और उसमें पानी छिड़क-छिड़ककर उसे इस तरह गूँथे कि चूर्णपिंड पूर्णतः जलव्याप्त हो जाए, किंतु चुए न। उसी तरह वह उस निर्लिप्तता से उपजे प्रफुल्लता और सुख से काया को सींचता है, भिगोता है, फैलाता है, पूर्णतः व्याप्त करता है। ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस निर्लिप्तता से उपजे प्रफुल्लता और सुख से अव्याप्त न रह जाए। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी समाधि होती है।

द्वितीय-ध्यान

तब आगे, युवा ब्राह्मण, भिक्षु सोच एवं विचार के रुक जाने पर, भीतर आश्वस्त हुआ मानस एकरस होकर, बिना-सोच, बिना-विचार, समाधि से उपजे प्रफुल्लता और सुखपूर्ण द्वितीय-ध्यान में प्रवेश पाकर रहता है। तब वह उस समाधि से उपजे प्रफुल्लता और सुख से काया को सींचता है, भिगोता है, फैलाता है, पूर्णतः व्याप्त करता है। ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस समाधि से उपजे प्रफुल्लता और सुख से अव्याप्त न रह जाए।

जैसे, युवा ब्राह्मण, किसी गहरी झील में भीतर से जलस्त्रोत निकलता हो। जिसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से कोई [भीतर आता] अंतप्रवाह न हो, और समय-समय पर देवता वर्षा न कराए। तब उस झील को केवल भीतर गहराई से निकलता शीतल जलस्त्रोत फूटकर उसे शीतल जल से सींच देगा, भिगो देगा, फैल जाएगा, पूर्णतः व्याप्त करेगा। और उस संपूर्ण झील को कोई भी हिस्सा उस शीतल जलस्त्रोत के जल से अव्याप्त नहीं रह जाएगा। उसी तरह वह उस समाधि से उपजे प्रफुल्लता और सुख से काया को सींचता है, भिगोता है, फैलाता है, पूर्णतः व्याप्त करता है। ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस समाधि से उपजे प्रफुल्लता और सुख से अव्याप्त न रह जाए। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी समाधि होती है।

तृतीय-ध्यान

तब आगे, युवा ब्राह्मण, भिक्षु प्रफुल्लता से विरक्त हो, स्मरणशील एवं सचेतता के साथ-साथ तटस्थता धारण कर शरीर से सुख महसूस करता है। जिसे आर्यजन ‘तटस्थ, स्मरणशील, सुखविहारी’ कहते हैं, वह ऐसे तृतीय-ध्यान में प्रवेश पाकर रहता है। तब वह उस प्रफुल्लता-रहित सुख से काया को सींचता है, भिगोता है, फैलाता है, पूर्णतः व्याप्त करता है। ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस प्रफुल्लता-रहित सुख से अव्याप्त न रह जाए।

जैसे, युवा ब्राह्मण, किसी पुष्करणी [=कमलपुष्प के तालाब] में कोई कोई नीलकमल, रक्तकमल या श्वेतकमल होते हैं, जो बिना बाहर निकले, जल के भीतर ही जन्म लेते हैं, जल के भीतर ही बढ़ते हैं, जल के भीतर ही डूबे रहते हैं, जल के भीतर ही पनपते रहते हैं। वे सिरे से जड़ तक शीतल जल से ही सींचे जाते हैं, भिगोए जाते हैं, फैलाए जाते हैं, पूर्णतः व्याप्त किए जाते हैं। और उन कमलपुष्पों का कोई भी हिस्सा उस शीतल जल से अव्याप्त नहीं रह जाता। उसी तरह वह उस प्रफुल्लता-रहित सुख से काया को सींचता है, भिगोता है, फैलाता है, पूर्णतः व्याप्त करता है। ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस प्रफुल्लता-रहित सुख से अव्याप्त न रह जाए। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी समाधि होती है।

चतुर्थ-ध्यान

तब आगे, युवा ब्राह्मण, भिक्षु सुख एवं दर्द दोनों हटाकर, खुशी एवं परेशानी पूर्व ही विलुप्त होने पर, तटस्थता और स्मरणशीलता की परिशुद्धता के साथ, अब न-सुख-न-दर्द पूर्ण चतुर्थ-ध्यान में प्रवेश पाकर रहता है। तब वह काया में उस परिशुद्ध उजालेदार चित्त को फैलाकर बैठता है, ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस परिशुद्ध उजालेदार चित्त से अव्याप्त न रह जाए।

जैसे, युवा ब्राह्मण, कोई पुरुष सिर से पैर तक शुभ्र उज्ज्वल वस्त्र ओढ़कर बैठ जाए, ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस शुभ्र उज्ज्वल वस्त्र से अव्याप्त न रह जाए। उसी तरह वह काया में उस परिशुद्ध उजालेदार चित्त को फैलाकर बैठता है, ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उस परिशुद्ध उजालेदार चित्त से अव्याप्त न रह जाए। और, यह भी उसकी समाधि होती है।

और, युवा ब्राह्मण, यही आर्य समाधि-स्कंध है, जिसकी भगवान प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को इसी में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे। किन्तु, अभी इससे आगे और करना है।”

“आश्चर्य है, आनन्द जी! अद्भुत है, आनन्द जी! यह आर्य समाधि-स्कंध सर्वपरिपूर्ण है, कही कोई अपूर्णता नहीं! ऐसा सर्वपरिपूर्ण आर्य समाधि-स्कंध अन्य किसी बाहरी श्रमणों और ब्राह्मणों में दिखायी नहीं देता है। यदि ऐसा सर्वपरिपूर्ण आर्य समाधि-स्कंध किसी अन्य श्रमणों और ब्राह्मणों में दिखायी देता, तो वे उतने में ही खुश हो जाते कि ‘बस, इतना ही बहुत हुआ! इतना ही करना पर्याप्त हुआ! हम श्रामण्यता के सर्वोच्च ध्येय पर पहुँच चुके है! अभी और कुछ करना बचा नहीं!’ किन्तु यहाँ आनन्द जी कहते है कि ‘अभी इससे आगे और करना है!’ किन्तु, आनन्द जी, यह समाधि-स्कंध क्या है, जिसकी गुरु गौतम प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को उसमें प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे?”

प्रज्ञा-स्कंध

विपश्यना ज्ञान

“आगे, युवा ब्राह्मण, जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को ज्ञानदर्शन की ओर झुकाता है। तब उसे पता चलता है, ‘मेरी रूपयुक्त काया—जो चार महाभूत से बनी है, माता-पिता द्वारा जन्मी है, दाल-चावल द्वारा पोषित है—वह अनित्य, रगड़न, छेदन, विघटन और विध्वंस स्वभाव की है। और मेरा यह चैतन्य [“विञ्ञाण”] इसका आधार लेकर इसी में बँध गया है।’

जैसे, युवा ब्राह्मण, कोई ऊँची जाति का शुभ मणि हो—अष्टपहलु, सुपरिष्कृत, स्वच्छ, पारदर्शी, निर्मल, सभी गुणों से समृद्ध। और उसमें से एक नीला, पीला, लाल, सफ़ेद या भूरे रंग का धागा पिरोया हो। अच्छी-आँखों वाला कोई पुरुष उसे अपने हाथ में लेकर देखे तो उसे लगे, ‘यह कोई ऊँची जाति का शुभ मणि है—जो अष्टपहलु, सुपरिष्कृत, स्वच्छ, पारदर्शी, निर्मल, सभी गुणों से समृद्ध है। और उसमें से यह नीला, पीला, लाल, सफ़ेद या भूरे रंग का धागा पिरोया है।’ उसी तरह, जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को ज्ञानदर्शन की ओर झुकाता है। तब उसे पता चलता है, ‘मेरी रूपयुक्त काया—जो चार महाभूत से बनी है, माता-पिता द्वारा जन्मी है, दाल-चावल द्वारा पोषित है—वह अनित्य, रगड़न, छेदन, विघटन और विध्वंस स्वभाव की है। और मेरा यह चैतन्य इसका आधार लेकर इसी में बँध गया है।’ और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा [=अन्तर्ज्ञान] होती है।

मनोमय-ऋद्धि ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को मनोमय काया का निर्माण करने की ओर झुकाता है। तब इस काया से वह दूसरी काया निर्मित करता है—रूपयुक्त, मन से रची हुई, सभी अंग-प्रत्यंगों से युक्त, हीन इंद्रियों वाली नहीं।

जैसे, युवा ब्राह्मण, कोई पुरुष मूँज से सरकंडा निकाले। उसे लगेगा, ‘यह मूँज है, और वह सरकंडा। मूँज एक वस्तु है, और सरकंडा दूसरी वस्तु। किंतु मूँज से सरकंडा निकाला गया है।’ अथवा जैसे कोई पुरुष म्यान से तलवार निकाले। उसे लगेगा, ‘यह म्यान है, और वह तलवार। म्यान एक वस्तु है, और तलवार दूसरी वस्तु। किंतु म्यान से तलवार निकाली गई है।’ अथवा जैसे कोई पुरुष पिटारे से साँप निकाले। उसे लगेगा, ‘यह साँप है, और वह पिटारा। साँप एक वस्तु है, और पिटारा दूसरी वस्तु। किंतु पिटारे से साँप निकाला गया है।’ उसी तरह, जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को मनोमय काया का निर्माण करने की ओर झुकाता है। तब इस काया से वह दूसरी काया निर्मित करता है—रूपयुक्त, मन से रची हुई, सभी अंग-प्रत्यंगों से युक्त, हीन इंद्रियों वाली नहीं। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

विविध ऋद्धियाँ ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को विविध ऋद्धियाँ पाने की ओर झुकाता है। तब वह विविध ऋद्धियाँ प्राप्त करता है—एक होकर अनेक बनता है, अनेक होकर एक बनता है। प्रकट होता है, विलुप्त होता है। दीवार, रक्षार्थ-दीवार और पर्वतों से बिना टकराए आर-पार चला जाता है, मानो आकाश में हो। ज़मीन पर गोते लगाता है, मानो जल में हो। जल-सतह पर बिना डूबे चलता है, मानो ज़मीन पर हो। पालथी मारकर आकाश में उड़ता है, मानो पक्षी हो। महातेजस्वी सूर्य और चाँद को भी अपने हाथ से छूता और मलता है। अपनी काया से ब्रह्मलोक तक को वश कर लेता है।

जैसे, युवा ब्राह्मण, कोई निपुण कुम्हार भली तैयार मिट्टी से जो बर्तन चाहे, गढ़ लेता है। जैसे कोई निपुण दंतकार भले तैयार हस्तिदंत से जो कलाकृति चाहे, रच लेता है। जैसे कोई निपुण सुनार अच्छे तैयार स्वर्ण से जो आभूषण चाहे, रच लेता है। उसी तरह जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को विविध ऋद्धियाँ पाने की ओर झुकाता है। तब वह विविध ऋद्धियाँ प्राप्त करता है—एक होकर अनेक बनता है, अनेक होकर एक बनता है। प्रकट होता है, विलुप्त होता है। दीवार, रक्षार्थ-दीवार और पर्वतों से बिना टकराए आर-पार चला जाता है, मानो आकाश में हो। ज़मीन पर गोते लगाता है, मानो जल में हो। जल-सतह पर बिना डूबे चलता है, मानो ज़मीन पर हो। पालथी मारकर आकाश में उड़ता है, मानो पक्षी हो। महातेजस्वी सूर्य और चाँद को भी अपने हाथ से छूता और मलता है। अपनी काया से ब्रह्मलोक तक को वश कर लेता है। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

दिव्यश्रोत ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को दिव्यश्रोत-धातु की ओर झुकाता है। तब वह विशुद्ध हो चुके अलौकिक दिव्यश्रोत-धातु से दोनों तरह की आवाज़ें सुनता है—चाहे दिव्य हो या मनुष्यों की हो, दूर की हो या पास की हो।

जैसे, युवा ब्राह्मण, रास्ते से यात्रा करता कोई पुरुष नगाड़ा, ढोल, शंख, मंजीरे की आवाज़ सुनता है, तो उसे लगता है, ‘यह नगाड़े की आवाज़ है। वह ढोल की आवाज़ है। यह शंखनाद है। और वह मंजीरे की आवाज़ है।’ उसी तरह जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को दिव्यश्रोत-धातु की ओर झुकाता है। तब वह विशुद्ध हो चुके अलौकिक दिव्यश्रोत-धातु से दोनों तरह की आवाज़ें सुनता है—चाहे दिव्य हो या मनुष्यों की हो, दूर की हो या पास की हो। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

परचित्त ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को पराए सत्वों का मानस जानने की ओर झुकाता है। तब वह अपना मानस फैलाकर पराए सत्वों का, अन्य लोगों का मानस जान लेता है। उसे रागपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘रागपूर्ण चित्त है।’ वीतराग चित्त पता चलता है कि ‘वीतराग चित्त है।’ द्वेषपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘द्वेषपूर्ण चित्त है।’ द्वेषविहीन चित्त पता चलता है कि ‘द्वेषविहीन चित्त है।’ मोहपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘मोहपूर्ण चित्त है।’ मोहविहीन चित्त पता चलता है कि ‘मोहविहीन चित्त है।’ संकुचित चित्त पता चलता है कि ‘संकुचित चित्त है।’ बिखरा चित्त पता चलता है कि ‘बिखरा चित्त है।’ विस्तारित चित्त पता चलता है कि ‘विस्तारित चित्त है।’ अविस्तारित चित्त पता चलता है कि ‘अविस्तारित चित्त है।’ बेहतर चित्त पता चलता है कि ‘बेहतर चित्त है।’ सर्वोत्तर चित्त पता चलता है कि ‘सर्वोत्तर चित्त है।’ समाहित चित्त पता चलता है कि ‘समाहित चित्त है।’ असमाहित चित्त पता चलता है कि ‘असमाहित चित्त है।’ विमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘विमुक्त चित्त है।’ अविमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘अविमुक्त चित्त है।’

जैसे, युवा ब्राह्मण, साज-शृंगार में लगी युवती अथवा युवक, अपना चेहरा चमकीले दर्पण या स्वच्छ जलपात्र में देखें। तब धब्बा हो, तो पता चलता है ‘धब्बा है।’ धब्बा न हो, तो पता चलता है ‘धब्बा नही है।’ उसी तरह जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को पराए सत्वों का मानस जानने की ओर झुकाता है। तब वह अपना मानस फैलाकर पराए सत्वों का, अन्य लोगों का मानस जान लेता है। उसे रागपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘रागपूर्ण चित्त है।’ वीतराग चित्त पता चलता है कि ‘वीतराग चित्त है।’ द्वेषपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘द्वेषपूर्ण चित्त है।’ द्वेषविहीन चित्त पता चलता है कि ‘द्वेषविहीन चित्त है।’ मोहपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘मोहपूर्ण चित्त है।’ मोहविहीन चित्त पता चलता है कि ‘मोहविहीन चित्त है।’ संकुचित चित्त पता चलता है कि ‘संकुचित चित्त है।’ बिखरा चित्त पता चलता है कि ‘बिखरा चित्त है।’ विस्तारित चित्त पता चलता है कि ‘विस्तारित चित्त है।’ अविस्तारित चित्त पता चलता है कि ‘अविस्तारित चित्त है।’ बेहतर चित्त पता चलता है कि ‘बेहतर चित्त है।’ सर्वोत्तर चित्त पता चलता है कि ‘सर्वोत्तर चित्त है।’ समाहित चित्त पता चलता है कि ‘समाहित चित्त है।’ असमाहित चित्त पता चलता है कि ‘असमाहित चित्त है।’ विमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘विमुक्त चित्त है।’ अविमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘अविमुक्त चित्त है।’ और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

पूर्वजन्म अनुस्मरण ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करने की ओर झुकाता है। तो उसे विविध प्रकार के पूर्वजन्म स्मरण होने लगते है—जैसे एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार, पाँच, दस जन्म, बीस, तीस, चालीस, पचास जन्म, सौ जन्म, हज़ार जन्म, लाख जन्म, कई कल्पों का लोक-संवर्त [=ब्रह्मांडिय सिकुड़न], कई कल्पों का लोक-विवर्त [=ब्रह्मांडिय विस्तार], कई कल्पों का संवर्त-विवर्त—‘वहाँ मेरा ऐसा नाम था, ऐसा गोत्र था, ऐसा दिखता था। ऐसा भोज था, ऐसा सुख-दुःख महसूस हुआ, ऐसा जीवन अंत हुआ। उस लोक से च्युत होकर मैं वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ मेरा वैसा नाम था, वैसा गोत्र था, वैसा दिखता था। वैसा भोज था, वैसा सुख-दुःख महसूस हुआ, वैसे जीवन अंत हुआ। उस लोक से च्युत होकर मैं यहाँ उत्पन्न हुआ।’ इस तरह वह अपने विविध प्रकार के पूर्वजन्म शैली एवं विवरण के साथ स्मरण करता है।

जैसे, युवा ब्राह्मण, कोई पुरुष अपने गाँव से किसी दूसरे गाँव में जाए। फिर दूसरे गाँव से किसी तीसरे गाँव में। और फिर तीसरे गाँव से वह अपने गाँव लौट आए। तब उसे लगेगा, “मैं अपने गाँव से इस दूसरे गाँव गया। वहाँ मैं ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बात किया, ऐसे चुप रहा। फ़िर उस दूसरे गाँव से मैं उस तीसरे गाँव गया। वहाँ वैसे खड़ा हुआ, वैसे बैठा, वैसे बात किया, वैसे चुप रहा। तब उस तीसरे गाँव से मैं अपने गाँव लौट आया।” उसी तरह जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करने की ओर झुकाता है। तो उसे विविध प्रकार के पूर्वजन्म स्मरण होने लगते है—जैसे एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार, पाँच, दस जन्म, बीस, तीस, चालीस, पचास जन्म, सौ जन्म, हज़ार जन्म, लाख जन्म, कई कल्पों का लोक-संवर्त, कई कल्पों का लोक-विवर्त, कई कल्पों का संवर्त-विवर्त—‘वहाँ मेरा ऐसा नाम था, ऐसा गोत्र था, ऐसा दिखता था। ऐसा भोज था, ऐसा सुख-दुःख महसूस हुआ, ऐसा जीवन अंत हुआ। उस लोक से च्युत होकर मैं वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ मेरा वैसा नाम था, वैसा गोत्र था, वैसा दिखता था। वैसा भोज था, वैसा सुख-दुःख महसूस हुआ, वैसे जीवन अंत हुआ। उस लोक से च्युत होकर मैं यहाँ उत्पन्न हुआ।’ इस तरह वह अपने विविध प्रकार के पूर्वजन्म शैली एवं विवरण के साथ स्मरण करता है। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

दिव्यचक्षु ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को सत्वों की गति जानने [“चुतूपपात ञाण”] की ओर झुकाता है। तब विशुद्ध हुए अलौकिक दिव्यचक्षु से उसे अन्य सत्वों की मौत और पुनर्जन्म होते हुए दिखता है। और उसे पता चलता है कि कर्मानुसार ही वे कैसे हीन अथवा उच्च हैं, सुंदर अथवा कुरूप हैं, सद्गति होते अथवा दुर्गति होते हैं। कैसे ये सत्व—काया दुराचार में संपन्न, वाणी दुराचार में संपन्न, एवं मन दुराचार में संपन्न, जिन्होंने आर्यजनों का अनादर किया, मिथ्यादृष्टि धारण की, और मिथ्यादृष्टि के प्रभाव में दुष्कृत्य किए—वे मरणोपरांत काया छूटने पर दुर्गति होकर यातनालोक नर्क में उपजे।’ किन्तु कैसे ये सत्व—काया सदाचार में संपन्न, वाणी सदाचार में संपन्न, एवं मन सदाचार में संपन्न, जिन्होंने आर्यजनों का अनादर नहीं किया, सम्यकदृष्टि धारण की, और सम्यकदृष्टि के प्रभाव में सुकृत्य किए—वे मरणोपरांत सद्गति होकर स्वर्ग में उपजे। इस तरह विशुद्ध हुए अलौकिक दिव्यचक्षु से उसे अन्य सत्वों की मौत और पुनर्जन्म होते हुए दिखता है। और उसे पता चलता है कि कर्मानुसार ही वे कैसे हीन अथवा उच्च हैं, सुंदर अथवा कुरूप हैं, सद्गति होते अथवा दुर्गति होते हैं।

जैसे, युवा ब्राह्मण, किसी चौराहे के मध्य एक इमारत हो। उसके ऊपर खड़ा कोई तेज आँखों वाला पुरुष नीचे देखें, तो उसे लोग घर में घुसते, घर से निकलते, रास्ते पर चलते, चौराहे पर बैठे हुए दिखेंगे। तब उसे लगेगा, “वहाँ कुछ लोग घर में घुस रहे हैं। वहाँ कुछ लोग निकल रहे हैं। वहाँ कुछ लोग रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग चौराहे पर बैठे हुए हैं।” उसी तरह जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को सत्वों की गति जानने की ओर झुकाता है। तब विशुद्ध हुए अलौकिक दिव्यचक्षु से उसे अन्य सत्वों की मौत और पुनर्जन्म होते हुए दिखता है। और उसे पता चलता है कि कर्मानुसार ही वे कैसे हीन अथवा उच्च हैं, सुंदर अथवा कुरूप हैं, सद्गति होते अथवा दुर्गति होते हैं। कैसे ये सत्व—काया दुराचार में संपन्न, वाणी दुराचार में संपन्न, एवं मन दुराचार में संपन्न, जिन्होंने आर्यजनों का अनादर किया, मिथ्यादृष्टि धारण की, और मिथ्यादृष्टि के प्रभाव में दुष्कृत्य किए—वे मरणोपरांत काया छूटने पर दुर्गति होकर यातनालोक नर्क में उपजे।’ किन्तु कैसे ये सत्व—काया सदाचार में संपन्न, वाणी सदाचार में संपन्न, एवं मन सदाचार में संपन्न, जिन्होंने आर्यजनों का अनादर नहीं किया, सम्यकदृष्टि धारण की, और सम्यकदृष्टि के प्रभाव में सुकृत्य किए—वे मरणोपरांत सद्गति होकर स्वर्ग में उपजे। इस तरह विशुद्ध हुए अलौकिक दिव्यचक्षु से उसे अन्य सत्वों की मौत और पुनर्जन्म होते हुए दिखता है। और उसे पता चलता है कि कर्मानुसार ही वे कैसे हीन अथवा उच्च हैं, सुंदर अथवा कुरूप हैं, सद्गति होते अथवा दुर्गति होते हैं। और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

आस्रवक्षय ज्ञान

जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को आस्रव का क्षय जानने की ओर झुकाता है। तब ‘दुःख ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘दुःख की उत्पत्ति ऐसी है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘दुःख का निरोध ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘दुःख का निरोध-मार्ग ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव की उत्पत्ति ऐसी है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव का निरोध ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव का निरोध-मार्ग ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। इस तरह जानने से, देखने से, उसका चित्त कामुक-आस्रव से विमुक्त हो जाता है, अस्तित्व-आस्रव से विमुक्त हो जाता है, अविद्या-बहाव से विमुक्त हो जाता है। विमुक्ति के साथ ज्ञान उत्पन्न होता है, ‘विमुक्त हुआ!’ उसे पता चलता है, ‘जन्म क्षीण हुए, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, काम समाप्त हुआ, आगे कोई काम बचा नहीं।’

जैसे, युवा ब्राह्मण, किसी पहाड़ के ऊपर स्वच्छ, पारदर्शी और निर्मल सरोवर [=झील] हो। उसके तट पर खड़ा, कोई तेज आँखों वाला पुरुष, उसमें देखें तो उसे सीप, घोघा और बजरी दिखेंगे, जलजंतु और मछलियों का झुंड तैरता हुआ या खड़ा दिखेगा। तब उसे लगेगा, ‘यह सरोवर स्वच्छ, पारदर्शी और निर्मल है। यहाँ सीप, घोघा और बजरी हैं। जलजंतु और मछलियों का झुंड तैर रहा या खड़ा है।’ उसी तरह जब उसका चित्त इस तरह समाहित, परिशुद्ध, उज्ज्वल, बेदाग, निर्मल, मृदुल, काम करने-योग्य, स्थिर और अविचल हो जाता है, तब वह उस चित्त को आस्रव का क्षय जानने की ओर झुकाता है। तब ‘दुःख ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘दुःख की उत्पत्ति ऐसी है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘दुःख का निरोध ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘दुःख का निरोध-मार्ग ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव की उत्पत्ति ऐसी है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव का निरोध ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘आस्रव का निरोध-मार्ग ऐसा है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। इस तरह जानने से, देखने से, उसका चित्त कामुक-आस्रव से विमुक्त हो जाता है, अस्तित्व-आस्रव से विमुक्त हो जाता है, अविद्या-बहाव से विमुक्त हो जाता है। विमुक्ति के साथ ज्ञान उत्पन्न होता है, ‘विमुक्त हुआ!’ उसे पता चलता है, ‘जन्म क्षीण हुए, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, काम समाप्त हुआ, आगे कोई काम बचा नहीं।’ और, युवा ब्राह्मण, यह उसकी प्रज्ञा होती है।

और, युवा ब्राह्मण, यही आर्य प्रज्ञा-स्कंध है, जिसकी भगवान प्रशंसा करते थे, और सभी लोगों को इसी में प्रेरित करते थे, बसाते थे, प्रतिष्ठित करते थे। और, इससे आगे कुछ नहीं करना है।”

“आश्चर्य है, आनन्द जी! अद्भुत है, आनन्द जी! यह आर्य प्रज्ञा-स्कंध सर्वपरिपूर्ण है, कही कोई अपूर्णता नहीं! ऐसा सर्वपरिपूर्ण आर्य प्रज्ञा-स्कंध अन्य किसी बाहरी श्रमणों और ब्राह्मणों में दिखायी नहीं देता है। और, इससे आगे कुछ नहीं करना है। अतिउत्तम, आनन्द गुरुजी! अतिउत्तम, आनन्द गुरुजी! जैसे कोई पलटे को सीधा करे, छिपे को खोल दे, भटके को मार्ग दिखाए, या अँधेरे में दीप जलाकर दिखाए, ताकि तेज आँखों वाला स्पष्ट देख पाए—उसी तरह आनन्द गुरुजी ने धम्म को अनेक तरह से स्पष्ट कर दिया। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ! धम्म की और संघ की भी! आनन्द गुरुजी मुझे आज से लेकर प्राण रहने तक शरणागत उपासक धारण करें!”

सुत्त समाप्त।

पालि

सुभमाणववत्थु

४४४. एवं मे सुतं – एकं समयं आयस्मा आनन्दो सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे अचिरपरिनिब्बुते भगवति। तेन खो पन समयेन सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो सावत्थियं पटिवसति केनचिदेव करणीयेन।

४४५. अथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो अञ्ञतरं माणवकं आमन्तेसि – ‘‘एहि त्वं, माणवक, येन समणो आनन्दो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा मम वचनेन समणं आनन्दं अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहुट्ठानं बलं फासुविहारं पुच्छ – ‘सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भवन्तं आनन्दं अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहुट्ठानं बलं फासुविहारं पुच्छती’ति। एवञ्च वदेहि – ‘भिक्षु किर भवं आनन्दो येन सुभस्स माणवस्स तोदेय्यपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया’’’ति।

४४६. ‘‘एवं, भो’’ति खो सो माणवको सुभस्स माणवस्स तोदेय्यपुत्तस्स पटिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो माणवको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच – ‘‘सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भवन्तं आनन्दं अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहुट्ठानं बलं फासुविहारं पुच्छति; एवञ्च वदेति – ‘भिक्षु किर भवं आनन्दो येन सुभस्स माणवस्स तोदेय्यपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया’’’ति।

४४७. एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो तं माणवकं एतदवोच – ‘‘अकालो खो, माणवक। अत्थि मे अज्ज भेसज्जमत्ता पीता। अप्पेवनाम स्वेपि उपसङ्कमेय्याम कालञ्च समयञ्च उपादाया’’ति।

‘‘एवं, भो’’ति खो सो माणवको आयस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा उट्ठायासना येन सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा सुभं माणवं तोदेय्यपुत्तं एतदवोच, ‘‘अवोचुम्हा खो मयं भोतो वचनेन तं भवन्तं आनन्दं – ‘सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भवन्तं आनन्दं अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहुट्ठानं बलं फासुविहारं पुच्छति, एवञ्च वदेति – ‘‘भिक्षु किर भवं आनन्दो येन सुभस्स माणवस्स तोदेय्यपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया’’’ति। एवं वुत्ते, भो, समणो आनन्दो मं एतदवोच – ‘अकालो खो, माणवक। अत्थि मे अज्ज भेसज्जमत्ता पीता। अप्पेवनाम स्वेपि उपसङ्कमेय्याम कालञ्च समयञ्च उपादाया’ति। एत्तावतापि खो, भो, कतमेव एतं, यतो खो सो भवं आनन्दो ओकासमकासि स्वातनायपि उपसङ्कमनाया’’ति।

४४८. अथ खो आयस्मा आनन्दो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय चेतकेन भिक्खुना पच्छासमणेन येन सुभस्स माणवस्स तोदेय्यपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि।

अथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच – ‘‘भवञ्हि आनन्दो तस्स भोतो गोतमस्स दीघरत्तं उपट्ठाको सन्तिकावचरो समीपचारी। भवमेतं आनन्दो जानेय्य, येसं सो भवं गोतमो धम्मानं वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसि। कतमेसानं खो, भो आनन्द, धम्मानं सो भवं गोतमो वण्णवादी अहोसि; कत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसी’’ति?

४४९. ‘‘तिण्णं खो, माणव, खन्धानं सो भगवा वण्णवादी अहोसि; एत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसि। कतमेसं तिण्णं? अरियस्स सीलक्खन्धस्स, अरियस्स समाधिक्खन्धस्स, अरियस्स पञ्ञाक्खन्धस्स। इमेसं खो, माणव, तिण्णं खन्धानं सो भगवा वण्णवादी अहोसि; एत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसी’’ति।

सीलक्खन्धो

४५०. ‘‘कतमो पन सो, भो आनन्द, अरियो सीलक्खन्धो, यस्स सो भवं गोतमो वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसी’’ति?

‘‘इध, माणव, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा। सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति। सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति। तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्ञतरस्मिं वा कुले पच्चाजातो। सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति। सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसञ्चिक्खति – ‘सम्बाधो घरावासो रजोपथो, अब्भोकासो पब्बज्जा, नयिदं सुकरं अगारं अज्झावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्खलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं। यंनूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्य’न्ति। सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय अप्पं वा ञातिपरिवट्टं पहाय महन्तं वा ञातिपरिवट्टं पहाय केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजति। सो एवं पब्बजितो समानो पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति, आचारगोचरसम्पन्नो, अनुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, कायकम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कुसलेन, परिसुद्धाजीवो, सीलसम्पन्नो, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो, सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो, सन्तुट्ठो।

४५१. ‘‘कथञ्च, माणव, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति? इध, माणव, भिक्खु पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति। यम्पि, माणव, भिक्खु पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति; इदम्पिस्स होति सीलस्मिं। (यथा १९४ याव २१० अनुच्छेदेसु एवं वित्थारेतब्बं)।

‘‘यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति, सेय्यथिदं – सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं भूतकम्मं भूरिकम्मं वस्सकम्मं वोस्सकम्मं वत्थुकम्मं वत्थुपरिकम्मं आचमनं न्हापनं जुहनं वमनं विरेचनं उद्धंविरेचनं अधोविरेचनं सीसविरेचनं कण्णतेलं नेत्ततप्पनं नत्थुकम्मं अञ्जनं पच्चञ्जनं सालाकियं सल्लकत्तियं दारकतिकिच्छा मूलभेसज्जानं अनुप्पदानं ओसधीनं पटिमोक्खो इति वा इति एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति। यम्पि, माणव, भिक्खु यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति, सेय्यथिदं, सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं…पे॰… ओसधीनं पटिमोक्खो इति वा इति एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति। इदम्पिस्स होति सीलस्मिं।

४५२. ‘‘स खो सो [अयं खो सो (क॰)], माणव, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो न कुतोचि भयं समनुपस्सति, यदिदं सीलसंवरतो। सेय्यथापि, माणव, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो निहतपच्चामित्तो न कुतोचि भयं समनुपस्सति, यदिदं पच्चत्थिकतो। एवमेव खो, माणव, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो न कुतोचि भयं समनुपस्सति, यदिदं सीलसंवरतो। सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो अज्झत्तं अनवज्जसुखं पटिसंवेदेति। एवं खो, माणव, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति।

४५३. ‘‘अयं खो सो, माणव, अरियो सीलक्खन्धो यस्स सो भगवा वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसि। अत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय’’न्ति।

‘‘अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द! सो चायं, भो आनन्द, अरियो सीलक्खन्धो परिपुण्णो, नो अपरिपुण्णो। एवं परिपुण्णं चाहं, भो, आनन्द, अरियं सीलक्खन्धं इतो बहिद्धा अञ्ञेसु समणब्राह्मणेसु न समनुपस्सामि। एवं परिपुण्णञ्च, भो आनन्द, अरियं सीलक्खन्धं इतो बहिद्धा अञ्ञे समणब्राह्मणा अत्तनि समनुपस्सेय्युं, ते तावतकेनेव अत्तमना अस्सु – ‘अलमेत्तावता, कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्ञत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरिकरणीय’न्ति। अथ च पन भवं आनन्दो एवमाह – ‘अत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय’’’न्ति [इमस्स अनन्तरं सी॰ पी॰ पोत्थकेसु ‘‘पठमभाणवारं’’ति पाठो दिस्सति]।

समाधिक्खन्धो

४५४. ‘‘कतमो पन सो, भो आनन्द, अरियो समाधिक्खन्धो, यस्स सो भवं गोतमो वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसी’’ति?

‘‘कथञ्च, माणव, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति? इध, माणव, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति। सोतेन सद्दं सुत्वा…पे॰… घानेन गन्धं घायित्वा… जिव्हाय रसं सायित्वा… कायेन फोट्ठब्बं फुसित्वा… मनसा धम्मं विञ्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति। सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो अज्झत्तं अब्यासेकसुखं पटिसंवेदेति। एवं खो, माणव, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति।

४५५. ‘‘कथञ्च, माणव, भिक्खु सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो होति? इध, माणव, भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। एवं खो, माणव, भिक्खु सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो होति।

४५६. ‘‘कथञ्च, माणव, भिक्खु सन्तुट्ठो होति? इध, माणव, भिक्खु सन्तुट्ठो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन। सो येन येनेव पक्कमति, समादायेव पक्कमति। सेय्यथापि, माणव, पक्खी सकुणो येन येनेव डेति, सपत्तभारोव डेति; एवमेव खो, माणव, भिक्खु सन्तुट्ठो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन। सो येन येनेव पक्कमति, समादायेव पक्कमति। एवं खो, माणव, भिक्खु सन्तुट्ठो होति।

४५७. ‘‘सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो, इमाय च अरियाय सन्तुट्ठिया समन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्ञं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्जं। सो पच्छाभत्तं पिण्डपातप्पटिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्कं आभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा।

४५८. ‘‘सो अभिज्झं लोके पहाय विगताभिज्झेन चेतसा विहरति अभिज्झाय चित्तं परिसोधेति। ब्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी ब्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति। थिनमिद्धं पहाय विगतथिनमिद्धो विहरति आलोकसञ्ञी सतो सम्पजानो, थिनमिद्धा चित्तं परिसोधेति। उद्धच्चकुक्कुच्चं पहाय अनुद्धतो विहरति अज्झत्तं वूपसन्तचित्तो उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति। विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकथंकथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति।

४५९. ‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो इणं आदाय कम्मन्ते पयोजेय्य। तस्स ते कम्मन्ता समिज्झेय्युं। सो यानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च ब्यन्तिं करेय्य, सिया चस्स उत्तरिं अवसिट्ठं दारभरणाय। तस्स एवमस्स – ‘अहं खो पुब्बे इणं आदाय कम्मन्ते पयोजेसिं। तस्स मे ते कम्मन्ता समिज्झिंसु। सोहं यानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च ब्यन्तिं अकासिं, अत्थि च मे उत्तरिं अवसिट्ठं दारभरणाया’ति। सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं।

४६०. ‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो आबाधिको अस्स दुक्खितो बाळ्हगिलानो; भत्तञ्चस्स नच्छादेय्य, न चस्स काये बलमत्ता। सो अपरेन समयेन तम्हा आबाधा मुच्चेय्य, भत्तञ्चस्स छादेय्य, सिया चस्स काये बलमत्ता। तस्स एवमस्स – ‘अहं खो पुब्बे आबाधिको अहोसिं दुक्खितो बाळ्हगिलानो, भत्तञ्च मे नच्छादेसि, न च मे आसि काये बलमत्ता। सोम्हि एतरहि तम्हा आबाधा मुत्तो भत्तञ्च मे छादेति, अत्थि च मे काये बलमत्ता’ति। सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं।

४६१. ‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो अस्स। सो अपरेन समयेन तम्हा बन्धनागारा मुच्चेय्य सोत्थिना अब्भयेन, न चस्स किञ्चि भोगानं वयो। तस्स एवमस्स – ‘अहं खो पुब्बे बन्धनागारे बद्धो अहोसिं। सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धनागारा मुत्तो सोत्थिना अब्भयेन, नत्थि च मे किञ्चि भोगानं वयो’ति। सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं।

४६२. ‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो दासो अस्स अनत्ताधीनो पराधीनो न येनकामंगमो। सो अपरेन समयेन तम्हा दासब्या मुच्चेय्य, अत्ताधीनो अपराधीनो भुजिस्सो येनकामंगमो। तस्स एवमस्स – ‘अहं खो पुब्बे दासो अहोसिं अनत्ताधीनो पराधीनो न येनकामंगमो। सोम्हि एतरहि तम्हा दासब्या मुत्तो अत्ताधीनो अपराधीनो भुजिस्सो येनकामंगमो’ति। सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं।

४६३. ‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धानमग्गं पटिपज्जेय्य दुब्भिक्खं सप्पटिभयं। सो अपरेन समयेन तं कन्तारं नित्थरेय्य, सोत्थिना गामन्तं अनुपापुणेय्य खेमं अप्पटिभयं। तस्स एवमस्स – ‘अहं खो पुब्बे सधनो सभोगो कन्तारद्धानमग्गं पटिपज्जिं दुब्भिक्खं सप्पटिभयं। सोम्हि एतरहि कन्तारं नित्थिण्णो, सोत्थिना गामन्तं अनुप्पत्तो खेमं अप्पटिभय’न्ति। सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं।

४६४. ‘‘एवमेव खो, माणव, भिक्खु यथा इणं यथा रोगं यथा बन्धनागारं यथा दासब्यं यथा कन्तारद्धानमग्गं, एवं इमे पञ्च नीवरणे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति।

४६५. ‘‘सेय्यथापि, माणव, यथा आणण्यं यथा आरोग्यं यथा बन्धनामोक्खं यथा भुजिस्सं यथा खेमन्तभूमिं। एवमेव भिक्खु इमे पञ्च नीवरणे पहीने अत्तनि समनुपस्सति।

४६६. ‘‘तस्सिमे पञ्च नीवरणे पहीने अत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति।

४६७. ‘‘सो विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, दक्खो न्हापको वा न्हापकन्तेवासी वा कंसथाले न्हानीयचुण्णानि आकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसकं सन्देय्य। सायं न्हानीयपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता सन्तरबाहिरा फुटा स्नेहेन, न च पग्घरणी। एवमेव खो, माणव, भिक्खु इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति। यम्पि, माणव, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति। इदम्पिस्स होति समाधिस्मिं।

४६८. ‘‘पुन चपरं, माणव, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, उदकरहदो गम्भीरो उब्भिदोदको। तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न उत्तराय दिसाय उदकस्स आयमुखं, देवो च न कालेन कालं सम्मा धारं अनुपवेच्छेय्य। अथ खो तम्हाव उदकरहदा सीता वारिधारा उब्भिज्जित्वा तमेव उदकरहदं सीतेन वारिना अभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिपूरेय्य परिप्फरेय्य, नास्स किञ्चि सब्बावतो उदकरहदस्स सीतेन वारिना अप्फुटं अस्स। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा… पे॰… दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति, सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति। इदम्पिस्स होति समाधिस्मिं।

४६९. ‘‘पुन चपरं, माणव, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो सम्पजानो, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति – ‘‘उपेक्खको सतिमा सुखविहारी’’ति, ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अप्फुटं होति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्ढानि उदकानुग्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि याव चग्गा याव च मूला सीतेन वारिना अभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिप्फुटानि, नास्स किञ्चि सब्बावतं उप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरीकानं वा सीतेन वारिना अप्फुटं अस्स। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु पीतिया च विरागा…पे॰… ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अप्फुटं होति। इदम्पिस्स होति समाधिस्मिं।

४७०. ‘‘पुन चपरं, माणव, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति; नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अप्फुटं होति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो ओदातेन वत्थेन ससीसं पारुपित्वा निसिन्नो अस्स, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स ओदातेन वत्थेन अप्फुटं अस्स। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति; नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अप्फुटं होति। इदम्पिस्स होति समाधिस्मिं।

४७१. ‘‘अयं खो सो, माणव, अरियो समाधिक्खन्धो यस्स सो भगवा वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसि। अत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय’’न्ति।

‘‘अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द! सो चायं, भो आनन्द, अरियो समाधिक्खन्धो परिपुण्णो, नो अपरिपुण्णो। एवं परिपुण्णं चाहं, भो आनन्द, अरियं समाधिक्खन्धं इतो बहिद्धा अञ्ञेसु समणब्राह्मणेसु न समनुपस्सामि। एवं परिपुण्णञ्च, भो आनन्द, अरियं समाधिक्खन्धं इतो बहिद्धा अञ्ञे समणब्राह्मणा अत्तनि समनुपस्सेय्युं, ते तावतकेनेव अत्तमना अस्सु – ‘अलमेत्तावता, कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्ञत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरिकरणीय’न्ति। अथ च पन भवं आनन्दो एवमाह – ‘अत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय’’’न्ति।

पञ्ञाक्खन्धो

४७२. ‘‘कतमो पन सो, भो आनन्द, अरियो पञ्ञाक्खन्धो, यस्स भो भवं गोतमो वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसी’’ति?

‘‘सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते ञाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो एवं पजानाति – ‘अयं खो मे कायो रूपी चातुमहाभूतिको मातापेत्तिकसम्भवो ओदनकुम्मासूपचयो अनिच्चुच्छादनपरिमद्दनभेदनविद्धंसनधम्मो; इदञ्च पन मे विञ्ञाणं एत्थ सितं एत्थ पटिबद्ध’न्ति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, मणि वेळुरियो सुभो जातिमा अट्ठंसो सुपरिकम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो सब्बाकारसम्पन्नो। तत्रास्स सुत्तं आवुतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा। तमेनं चक्खुमा पुरिसो हत्थे करित्वा पच्चवेक्खेय्य – ‘अयं खो मणि वेळुरियो सुभो जातिमा अट्ठंसो सुपरिकम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो सब्बाकारसम्पन्नो। तत्रिदं सुत्तं आवुतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा’ति। एवमेव खो, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते ञाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो एवं पजानाति – ‘अयं खो मे कायो रूपी चातुमहाभूतिको मातापेत्तिकसम्भवो ओदनकुम्मासूपचयो अनिच्चुच्छादनपरिमद्दनभेदन-विद्धंसनधम्मो। इदञ्च पन मे विञ्ञाणं एत्थ सितं एत्थ पटिबद्ध’न्ति। यम्पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते ञाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो एवं पजानाति…पे॰… एत्थ पटिबद्धन्ति। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७३. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मानाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो इमम्हा काया अञ्ञं कायं अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सब्बङ्गपच्चङ्गिं अहीनिन्द्रियं।

‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो मुञ्जम्हा ईसिकं पवाहेय्य। तस्स एवमस्स – ‘अयं मुञ्जो अयं ईसिका; अञ्ञो मुञ्जो अञ्ञा ईसिका; मुञ्जम्हा त्वेव ईसिका पवाळ्हा’ति। सेय्यथा वा पन, माणव, पुरिसो असिं कोसिया पवाहेय्य। तस्स एवमस्स – ‘अयं असि, अयं कोसि; अञ्ञो असि, अञ्ञा कोसि; कोसिया त्वेव असि पवाळ्हो’ति। सेय्यथा वा पन, माणव, पुरिसो अहिं करण्डा उद्धरेय्य। तस्स एवमस्स – ‘अयं अहि, अयं करण्डो; अञ्ञो अहि, अञ्ञो करण्डो; करण्डा त्वेव अहि उब्भतो’ति। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मानाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति…पे॰…। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७४. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति। एकोपि हुत्वा बहुधा होति, बहुधापि हुत्वा एको होति। आविभावं तिरोभावं तिरोकुट्टं तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छति सेय्यथापि आकासे। पथवियापि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्यथापि उदके। उदकेपि अभिज्जमाने गच्छति सेय्यथापि पथवियं। आकासेपि पल्लङ्केन कमति सेय्यथापि पक्खी सकुणो। इमेपि चन्दिमसूरिये एवं महिद्धिके एवं महानुभावे पाणिना परामसति परिमज्जति। याव ब्रह्मलोकापि कायेन वसं वत्तेति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, दक्खो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकताय मत्तिकाय यञ्ञदेव भाजनविकतिं आकङ्खेय्य, तं तदेव करेय्य अभिनिप्फादेय्य। सेय्यथा वा पन, माणव, दक्खो दन्तकारो वा दन्तकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मिं दन्तस्मिं यञ्ञदेव दन्तविकतिं आकङ्खेय्य, तं तदेव करेय्य अभिनिप्फादेय्य। सेय्यथा वा पन, माणव, दक्खो सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मिं सुवण्णस्मिं यञ्ञदेव सुवण्णविकतिं आकङ्खेय्य, तं तदेव करेय्य अभिनिप्फादेय्य। एवमेव खो, माणव, भिक्खु …पे॰… यम्पि माणव भिक्खु एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति। एकोपि हुत्वा बहुधा होति …पे॰… याव ब्रह्मलोकापि कायेन वसं वत्तेति। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७५. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते दिब्बाय सोतधातुया चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति दिब्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके च। सेय्यथापि, माणव, पुरिसो अद्धानमग्गप्पटिपन्नो। सो सुणेय्य भेरिसद्दम्पि मुदिङ्गसद्दम्पि सङ्खपणवदिन्दिमसद्दम्पि। तस्स एवमस्स – ‘भेरिसद्दो इतिपि मुदिङ्गसद्दो इतिपि सङ्खपणवदिन्दिमसद्दो इति’पि [इतिपीति (क॰)]। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰…। यम्पि माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते दिब्बाय सोतधातुया चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति दिब्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके च। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७६. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते चेतोपरियञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति, ‘सरागं वा चित्तं सरागं चित्त’न्ति पजानाति, ‘वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्त’न्ति पजानाति, ‘सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्त’न्ति पजानाति, ‘वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्त’न्ति पजानाति, ‘समोहं वा चित्तं समोहं चित्त’न्ति पजानाति, ‘वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्त’न्ति पजानाति, ‘सङ्खित्तं वा चित्तं सङ्खित्तं चित्त’न्ति पजानाति, ‘विक्खित्तं वा चित्तं विक्खित्तं चित्त’न्ति पजानाति, ‘महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्त’न्ति पजानाति, ‘अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्त’न्ति पजानाति, ‘सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्त’न्ति पजानाति, ‘अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्त’न्ति पजानाति, ‘समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्त’न्ति पजानाति, ‘असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्त’न्ति पजानाति, ‘विमुत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्त’न्ति पजानाति, ‘अविमुत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्त’न्ति पजानाति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको आदासे वा परिसुद्धे परियोदाते अच्छे वा उदकपत्ते सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो सकणिकं वा सकणिकन्ति जानेय्य, अकणिकं वा अकणिकन्ति जानेय्य। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते चेतोपरियञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो परसत्तानं पुरपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति, सरागं वा चित्तं सरागं चित्तन्ति पजानाति…पे॰… अविमुत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्तन्ति पजानाति। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७७. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। सेय्यथिदं, एकम्पि जातिं द्वेपि जातियो तिस्सोपि जातियो चतस्सोपि जातियो पञ्चपि जातियो दसपि जातियो वीसम्पि जातियो तिंसम्पि जातियो चत्तालीसम्पि जातियो पञ्ञासम्पि जातियो जातिसतम्पि जातिसहस्सम्पि जातिसतसहस्सम्पि अनेकेपि संवट्टकप्पे अनेकेपि विवट्टकप्पे अनेकेपि संवट्टविवट्टकप्पे – ‘अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो। सो ततो चुतो अमुत्र उदपादिं; तत्रापासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो; सो ततो चुतो इधूपपन्नो’ति। इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, पुरिसो सकम्हा गामा अञ्ञं गामं गच्छेय्य; तम्हापि गामा अञ्ञं गामं गच्छेय्य; सो तम्हा गामा सकंयेव गामं पच्चागच्छेय्य। तस्स एवमस्स – ‘अहं खो सकम्हा गामा अमुं गामं अगच्छिं, तत्र एवं अट्ठासिं एवं निसीदिं एवं अभासिं एवं तुण्ही अहोसिं। सो तम्हापि गामा अमुं गामं गच्छिं, तत्रापि एवं अट्ठासिं एवं निसीदिं एवं अभासिं एवं तुण्ही अहोसिं। सोम्हि तम्हा गामा सकंयेव गामं पच्चागतो’ति। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। सेय्यथिदं – एकम्पि जातिं…पे॰… इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७८. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति – ‘इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्ठिका मिच्छादिट्ठिकम्मसमादाना। ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना। इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिट्ठिका सम्मादिट्ठिकम्मसमादाना। ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना’ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, मज्झेसिङ्घाटके पासादो, तत्थ चक्खुमा पुरिसो ठितो पस्सेय्य मनुस्से गेहं पविसन्तेपि निक्खमन्तेपि रथिकायपि वीथिं सञ्चरन्ते मज्झेसिङ्घाटके निसिन्नेपि। तस्स एवमस्स – ‘एते मनुस्सा गेहं पविसन्ति, एते निक्खमन्ति, एते रथिकाय वीथिं सञ्चरन्ति, एते मज्झेसिङ्घाटके निसिन्ना’ति। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४७९. ‘‘सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो इदं दुक्खन्ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुदयोति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधोति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति; इमे आसवाति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयोति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधोति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवापि चित्तं विमुच्चति, भवासवापि चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवापि चित्तं विमुच्चति, विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति ञाणं होति। ‘खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया’ति पजानाति।

‘‘सेय्यथापि, माणव, पब्बतसङ्खेपे उदकरहदो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो। तत्थ चक्खुमा पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिकसम्बुकम्पि सक्खरकथलम्पि मच्छगुम्बम्पि चरन्तम्पि तिट्ठन्तम्पि। तस्स एवमस्स – ‘अयं खो उदकरहदो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो। तत्रिमे सिप्पिकसम्बुकापि सक्खरकथलापि मच्छगुम्बापि चरन्तिपि तिट्ठन्तिपी’ति। एवमेव खो, माणव, भिक्खु…पे॰… यम्पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते…पे॰… आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयञाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो इदं दुक्खन्ति यथाभूतं पजानाति…पे॰… आसवनिरोधगामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवापि चित्तं विमुच्चति, भवासवापि चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवापि चित्तं विमुच्चति, विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति ञाणं होति, ‘खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया’ति पजानाति। इदम्पिस्स होति पञ्ञाय।

४८०. ‘‘अयं खो, सो माणव, अरियो पञ्ञाक्खन्धो यस्स सो भगवा वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्ठापेसि। नत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय’’न्ति।

‘‘अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द! सो चायं, भो आनन्द, अरियो पञ्ञाक्खन्धो परिपुण्णो, नो अपरिपुण्णो। एवं परिपुण्णं चाहं, भो आनन्द, अरियं पञ्ञाक्खन्धं इतो बहिद्धा अञ्ञेसु समणब्राह्मणेसु न समनुपस्सामि। नत्थि चेवेत्थ [न समनुपस्सामि…पे॰… नत्थि नो किञ्चि (स्या॰ क॰)] उत्तरिकरणीयं [उत्तरिं करणीयन्ति (सी॰ स्या॰ पी॰) उत्तरिकरणीयन्ति (क॰)]। अभिक्कन्तं, भो आनन्द, अभिक्कन्तं, भो आनन्द! सेय्यथापि, भो आनन्द, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूळ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य ‘चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती’ति। एवमेवं भोता आनन्देन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भो आनन्द, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मञ्च भिक्खुसङ्घञ्च। उपासकं मं भवं आनन्दो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत’’न्ति।

सुभसुत्तं निट्ठितं दसमं।

सार

✔️ तोदेय्यपुत्र सुभ का परिचय

तोदेय्यपुत्र सुभ एक प्रतिष्ठित युवा ब्राह्मण था, जिसने धर्म, शील, और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भगवान बुद्ध और बाद में आयुष्मान आनंद से संवाद किया।

✔️ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण और आनंद का स्थान

यह घटना भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद की है, जब आयुष्मान आनंद श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। सुभ ने आनंद से धम्म की गहरी बातों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मुलाकात की।

✔️ सुभ का आयुष्मान आनंद से अनुरोध

तोदेय्यपुत्र सुभ ने आयुष्मान आनंद से अनुरोध किया कि वे उनके निवास पर आएं और धम्म के उन गुणों की चर्चा करें जिन्हें भगवान बुद्ध ने सराहा था और समाज में प्रचारित किया था।

✔️ धर्म के तीन स्कंध (समूह)

आयुष्मान आनंद ने बताया कि भगवान बुद्ध तीन स्कंधों की प्रशंसा करते थे और इन्हीं में लोगों को स्थापित करते थे:

- आर्य शील-स्कंध – नैतिक आचरण, संयम और शुद्ध जीवन जीने का पालन।

- आर्य समाधि-स्कंध – ध्यान और मानसिक एकाग्रता के अभ्यास से मन का स्थायित्व।

- आर्य प्रज्ञा-स्कंध – गहन बोध और तत्वज्ञान प्राप्त करना।

✔️ शील-स्कंध का विस्तार

आनंद ने शील के महत्व और उसके विभिन्न पहलुओं को सुभ के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- हिंसा, झूठ, और असत्य आचरण से विरति।

- इंद्रियों पर संयम और आत्म-संतोष।

- समयानुकूल और धर्मानुकूल वाणी का उपयोग।

- साधारण जीवन और स्वच्छ आजीविका का पालन।

✔️ आध्यात्मिक अभ्यास और गृहस्थ जीवन

सुभ ने आयुष्मान आनंद से यह भी सीखा कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन की तुलना में प्रवज्या और ब्रह्मचर्य पथ आत्मा को अधिक गहराई से शांति और शुद्धता की ओर ले जाता है।

✔️ त्रिरत्नों की शरण ग्रहण

सुभ ने इस संवाद के बाद त्रिरत्नों (बुद्ध, धर्म, संघ) की शरण ग्रहण की और धम्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने जीवन में नैतिकता और धम्म के महत्व को स्वीकार किया।