सभी आस्रव

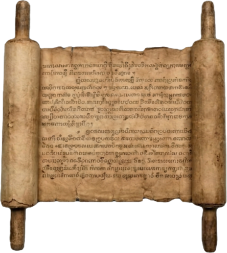

सूत्र परिचय

जैसे दीघनिकाय की शुरुवात बड़े ही पेचीदा ‘ब्रह्मजाल सुत्त’ से होती है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि ‘धम्म क्या नहीं है।’ जबकि दूसरे ‘श्रामण्यफल सुत्त’ में पता चलता है कि ‘धम्म वाकई क्या है।’ ठीक उसी तरह, मज्झिमनिकाय की शुरुवात भी पेचीदा ‘मूलपरियाय सुत्त’ से होती है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि ‘धम्म क्या नहीं है।’ जबकि इस दूसरे ‘सब्बासव सुत्त’ में पता चलता है कि ‘धम्म वाकई क्या है।’

बौद्ध धम्म के अभ्यास के दौरान अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, लेकिन उसका परम ध्येय आस्रवक्षय ज्ञान माना जाता है। अर्थात, वह अंतिम ज्ञान जिसके साथ सभी दुःखों से मुक्ति होती है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह आस्रव क्या होते हैं? ठीक से जानने के लिए हमारी शब्दावली: आस्रव पढ़ें।

सूत्रों में आता है कि आस्रव ही, दरअसल, अविद्या को उत्पन्न करता है, और उसी के कारण आगे प्रतित्य समुत्पाद की अगली कड़ियाँ अस्तित्व में आने लगती है। अर्थात, आस्रव ही दुःखों का मूल कारक है, और उसके क्षय होने से दुःखों का निरोध संभव होता है। इसलिए यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें बताता हैं कि सभी आस्रवों को केवल एक ही उपाय से खत्म नहीं किया जा सकता। बल्कि चार तरह के आस्रवों को सात विभिन्न तरीकों से खत्म किया जाता है।

हिन्दी

ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवन उद्यान में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, “भिक्षुओं!”

“भदन्त”, भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा—

“भिक्षुओं, मैं सभी आस्रवों के संवर का क्रम बताता हूँ। ध्यान देकर गौर से सुनों, मैं बताता हूँ!”

“ठीक है, भन्ते”, भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा—

“भिक्षुओं, मैं कहता हूँ कि उसी के आस्रवों का क्षय होता है जो (स्वयं) जानता है, (स्वयं) देखता है। जो नहीं जानता, नहीं देखता, उसके नहीं। क्या जानने और क्या देखने से आस्रवों का क्षय होता है, मैं कहता हूँ?

- योनिसो मनसिकार—उचित चिंतन (उचित बात पर ध्यान देना)

- अयोनिसो मनसिकार—अनुचित चिंतन (अनुचित बात पर ध्यान देना)

भिक्षुओं, अनुचित चिंतन से अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न हुए आस्रव बढ़ते हैं। जबकि उचित चिंतन से अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न हुए आस्रव खत्म होते हैं। भिक्षुओं—

- कुछ आस्रव देख कर त्यागे जाते हैं;

- कुछ आस्रव संयम कर त्यागे जाते हैं;

- कुछ आस्रव उपयोग कर त्यागे जाते हैं;

- कुछ आस्रव सह कर त्यागे जाते हैं;

- कुछ आस्रव टाल कर त्यागे जाते हैं;

- कुछ आस्रव हटा कर त्यागे जाते हैं;

- कुछ आस्रव साधना कर त्यागे जाते हैं।

१. देख कर त्यागे जाने वाले आस्रव

भिक्षुओं, कौन से आस्रव देख कर त्यागे जाते हैं?

भिक्षुओं, कोई धम्म न सुना, आम आदमी हो, जो आर्यजनों के दर्शन से वंचित, आर्य-धम्म से अपरिचित, आर्य-धम्म में अनुशासित न हो; या सत्पुरुषों के दर्शन से वंचित, सत्पुरूष-धम्म से अपरिचित, सत्पुरूष-धम्म में अनुशासित न हो—वह नहीं जानता कि कौन-सी (धम्म) बातों पर ध्यान देना (=चिंतन करना) चाहिए, और कौन-सी बातों पर नहीं ध्यान देना चाहिए।

तब उचित बातें न जानने से अनुचित बातें न जानने से वह उस बात पर ध्यान नहीं देता, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए था। बल्कि वह उस बात पर ध्यान देता है, जिस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था।

भिक्षुओं, कौन-सी बात है, जिस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन वह ध्यान देता है?

ऐसी बातें, भिक्षुओं, जिस पर ध्यान देने से अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए काम-आस्रव बढ़ते हैं; अनुत्पन्न भव-आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए भव-आस्रव बढ़ते हैं; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए अविद्या-आस्रव बढ़ते हैं। ये वो धम्म (बातें) हैं, भिक्षुओं, जिस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन वह ध्यान देता है।

और, भिक्षुओं, कौन-सी बाते है, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वह ध्यान नहीं देता?

ऐसी बातें, भिक्षुओं, जिस पर ध्यान देने से अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न हुए काम-आस्रव कम होते हैं; अनुत्पन्न भव-आस्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न हुए भव-आस्रव कम होते हैं; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न हुए अविद्या-आस्रव कम होते हैं। ये वो धम्म (बातें) हैं, भिक्षुओं, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वह ध्यान नहीं देता।

और इस तरह, ध्यान न देने वाली बातों पर ध्यान देने से, और ध्यान देने वाली बातों पर ध्यान न देने से, उसके अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए बढ़ते हैं।

इस तरह, वह अनुचित बातों पर ध्यान देता है—

- ‘क्या मैं अतीतकाल में था?’

- ‘क्या मैं अतीतकाल में नहीं था?’

- ‘मैं अतीतकाल में क्या था?’

- ‘मैं अतीतकाल में कैसा था?’

- ‘मैं अतीतकाल में क्या होकर फिर क्या बना था?’

- ‘क्या मैं भविष्यकाल में रहूँगा?’

- ‘क्या मैं भविष्यकाल में नहीं रहूँगा?’

- ‘मैं भविष्यकाल में क्या रहूँगा?’

- ‘मैं भविष्यकाल में कैसा रहूँगा?’

- ‘मैं भविष्यकाल में क्या होकर फ़िर क्या बनूँगा?’

या वह वर्तमानकाल को लेकर भ्रमित रहता है—

- ‘क्या मैं हूँ?’

- ‘क्या मैं नहीं हूँ?’

- ‘मैं क्या हूँ?’

- ‘मैं कैसा हूँ?’

- ‘यह सत्व कहाँ से आया है?’

- ‘वह कहाँ जाने वाला है?’

इस तरह अनुचित बातों पर ध्यान देने से उसमें इन छह दृष्टियों (मिथ्या-धारणा) में से एक दृष्टी उत्पन्न होती है—

- ‘मेरा आत्म है’—ये उपजी दृष्टि उसे सच और स्थिर लगती है,

- ‘मेरा आत्म नहीं 1 है’—ये उपजी दृष्टि उसे सच और स्थिर लगती है,

- ‘आत्मा से मैं आत्मा को पहचानता हूँ’—ये उपजी दृष्टि उसे सच और स्थिर लगती है,

- ‘आत्मा से मैं अनात्म पहचानता हूँ’—ये उपजी दृष्टि उसे सच और स्थिर लगती है,

- ‘अनात्म से मैं आत्मा पहचानता हूँ’—ये उपजी दृष्टि उसे सच और स्थिर लगती है

- या उसकी उपजी दृष्टि कुछ इस प्रकार होती है—‘मेरी यह जो आत्मा है, जो बोलती है, जो वेदना करती है, जो यहाँ-वहाँ भले-बुरे कर्मों के फ़ल-परिणाम भोगती है—वह नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, वह कभी नहीं बदलेगी, और अनन्तकाल तक वैसी ही बनी रहेगी।’

इसे कहते हैं, भिक्षुओं, मिथ्यादृष्टि, दृष्टियों की झुरमुट, दृष्टियों का जंगल, दृष्टियों का रेगिस्तान, दृष्टियों की विकृति, दृष्टियों की पीड़ापूर्ण ऐठन, दृष्टियों का बंधन! दृष्टियों के बंधन में इस तरह फँसा, धम्म न सुना, आम आदमी—जन्म, बुढ़ापा, मौत, शोक, विलाप, दर्द, व्यथा, और निराशा से मुक्त नहीं हो पाता। मैं कहता हूँ, ‘वह दुःखों से नहीं छूटा!’

(लेकिन) भिक्षुओं, कोई धम्म सुना आर्यश्रावक हो, जो आर्यजनों के दर्शन से लाभान्वित, आर्य-धम्म से परिचित, आर्य-धम्म में अनुशासित हो; या सत्पुरुषों के दर्शन से लाभान्वित, सत्पुरूष-धम्म से परिचित, सत्पुरूष-धम्म में अनुशासित हो—वह जानता है कि कौन-सी बातों (“धम्म”) पर ध्यान देना (=चिंतन करना) चाहिए, और कौन-सी बातों पर नहीं ध्यान देना चाहिए।

तब उचित बातें जानने से, अनुचित बातें जानने से वह उस बात पर ध्यान नहीं देता, जिस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था। बल्कि वह उसी बात पर ध्यान देता है, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए।

भिक्षुओं, कौन-सी बात है, जिस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था, और वह ध्यान नहीं देता?

ऐसी बातें, भिक्षुओं, जिस पर ध्यान देने से अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए काम-आस्रव बढ़ते हैं; अनुत्पन्न भव-आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए भव-आस्रव बढ़ते हैं; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए अविद्या-आस्रव बढ़ते हैं। ये वो धम्म (बातें) हैं, भिक्षुओं, जिस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए, और वह ध्यान नहीं देता।

और, भिक्षुओं, कौन-सी बातें हैं, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए, और वह ध्यान देता है?

ऐसी बातें, भिक्षुओं, जिस पर ध्यान देने से अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न हुए काम-आस्रव कम होते हैं; अनुत्पन्न भव-आस्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न हुए भव-आस्रव कम होते हैं; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न हुए अविद्या-आस्रव कम होते हैं। ये वो धम्म (बातें) हैं, भिक्षुओं, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए, और वह ध्यान देता है।

और इस तरह, ध्यान देने वाली बातों पर ध्यान देने से, और ध्यान न देने वाली बातों पर ध्यान न देने से, उसके अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न हुए आस्रव घटते हैं।

इस तरह—

- ‘यह दुःख है’—वह उचित चिंतन करता है,

- ‘यह दुःख की उत्पत्ति है’—वह उचित चिंतन करता है,

- ‘यह दुःख का अन्त है’—वह उचित चिंतन करता है,

- यह दुःख का अन्तकर्ता मार्ग है’—वह उचित चिंतन करता है।

इस तरह उचित चिंतन करने से उसके तीन संयोजन टूट जाते हैं (=श्रोतापति फ़ल)—

- स्व-धारणा

- अनिश्चितता (=शंका, उलझन),

- कर्मकाण्ड और व्रत में अटकना।

—इन्हें, भिक्षुओं, देख कर त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

२. संवर कर त्यागे जाने वाले आस्रव

आगे, भिक्षुओं, कौन-से आस्रव संवर कर त्यागे जाते हैं?

ऐसा होता है, भिक्षुओं, कोई भिक्षु उचित चिंतन कर—

- आँख इंद्रिय पर संवर से युक्त होकर विहार करता है। आँख इंद्रिय पर संवर से युक्त न होकर विहार करने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे संवर करने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

- कान-इंद्रिय…

- नाक-इंद्रिय…

- जीभ-इंद्रिय…

- काया-इंद्रिय…

- मन-इंद्रिय पर संवर से युक्त होकर विहार करता है। मन इंद्रिय पर संवर से युक्त न होकर विहार करने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे संवर करने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

इस तरह, भिक्षुओं, संवर से युक्त न होकर विहार करने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे संवर करने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

—इन्हें, भिक्षुओं, संवर कर त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

३. उचित उपयोग कर त्यागे जाने वाले आस्रव

आगे, भिक्षुओं, कौन-से आस्रव उपयोग कर त्यागे जाते हैं?

ऐसा होता है, भिक्षुओं, कोई भिक्षु उचित चिंतन कर—

- चीवर का उपयोग करता है—मात्र सर्दी-गर्मी से बचने के लिए; मक्खियाँ, मच्छर, हवा, धूप, बिच्छु, साँप का संस्पर्श रोकने के लिए; और लज्जांगो को ढ़कने के लिए।

- भिक्षान्न का उपयोग करता है—न मज़े के लिए, न मदहोशी के लिए, न सुडौलता के लिए, न ही सौंदर्य के लिए; बल्कि काया को मात्र टिकाने के लिए। उसकी (भूख) पीड़ाएँ समाप्त करने के लिए; ब्रह्मचर्य के लिए। (सोचते हुए,) ‘पुरानी पीड़ा ख़त्म करूँगा! (अधिक खाकर) नई पीड़ा नहीं उत्पन्न करूँगा! मेरी जीवनयात्रा निर्दोष रहेगी, और राहत से रहूँगा!’

- निवास का उपयोग करता है—केवल सर्दी-गर्मी से बचने के लिए; मक्खियाँ, मच्छर, हवा, धूप, बिच्छु, साँप का संस्पर्श रोकने के लिए; ऋतु की पीड़ा से बचने के लिए; और एकांतवास का उपयोग करने के लिए।

- रोगावश्यक औषधि-भैषज्य का उपयोग करता है—केवल रोग से उत्पन्न पीड़ाएँ रोकने के लिए; और रोग से अधिकाधिक दूर रहने के लिए।

इस तरह, भिक्षुओं, उपयोग न करने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे इस तरह उपयोग करने से उत्पन्न नहीं होते हैं। 2

—इन्हें, भिक्षुओं, उपयोग कर त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

४. सह कर त्यागे जाने वाले आस्रव

आगे, भिक्षुओं, कौन-से आस्रव सहन कर त्यागे जाते हैं?

ऐसा होता है, भिक्षुओं, कोई भिक्षु उचित चिंतन कर (कष्ट या परेशानी को) बर्दाश्त करता है। वह सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मक्खियाँ, मच्छर, हवा, धूप, बिच्छु, साँप का संस्पर्श सहन करता है। वह कटु और नापसंदीदा वचन, काया में उत्पन्न होने वाली तीक्ष्ण, तीव्र, भेदती, चीरती, प्राण-हरति अनिच्छित पीड़ाओं को बर्दाश्त करता है।

इस तरह, भिक्षुओं, सहन न करने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे सह लेने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

—इन्हें, भिक्षुओं, सह कर त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

५. टाल कर त्यागे जाने वाले आस्रव

आगे, भिक्षुओं, कौन-से आस्रव टाल कर त्यागे जाते हैं?

ऐसा होता है, भिक्षुओं, कोई भिक्षु उचित चिंतन कर चण्ड हाथी, चण्ड घोड़ा, चण्ड साँड, चण्ड कुत्ते (से समीपता) टालता है। वह साँप, कटा पेड़, कँटीली झाड़ी, खाईं, प्रपात, गड्ढा, नाला टालता है। वह ऐसे अनुचित जगह बैठना, ऐसे अनुचित बस्ती में जाना, ऐसे बुरे मित्र से मेलमिलाप करना इत्यादि हरकतें टालता है, ऐसी सभी चीज़ें जिसे जान कर समझदार सब्रह्मचारी उस पर पाप की शंका करते।

इस तरह, भिक्षुओं, न टालने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे टाल देने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

—इन्हें, भिक्षुओं, टाल कर त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

६. दूर हटाकर त्यागे जाने वाले आस्रव

आगे, भिक्षुओं, कौन-से आस्रव दूर हटाकर त्यागे जाते हैं?

ऐसा होता है, भिक्षुओं, कोई भिक्षु उचित चिंतन कर—

- उत्पन्न कामुक विचारों को बर्दाश्त नहीं करता। बल्कि वह उसे त्यागता है, हटाता है, दूर करता है, अस्तित्व से मिटा देता है।

- उत्पन्न दुर्भावनापूर्ण विचारों को बर्दाश्त नहीं करता। बल्कि वह उसे त्यागता है, हटाता है, दूर करता है, अस्तित्व से मिटा देता है।

- उत्पन्न हिंसात्मक विचारों को बर्दाश्त नहीं करता। बल्कि वह उसे त्यागता है, हटाता है, दूर करता है, अस्तित्व से मिटा देता है।

- उत्पन्न पाप अकुशल स्वभावों को बर्दाश्त नहीं करता। बल्कि वह उसे त्यागता है, हटाता है, दूर करता है, अस्तित्व से मिटा देता है।

इस तरह, भिक्षुओं, दूर न हटाने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे इस तरह दूर हटाने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

—इन्हें, भिक्षुओं, दूर हटाकर त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

७. साधना कर त्यागे जाने वाले आस्रव

आगे, भिक्षुओं, कौन-से आस्रव साधना कर (=विकसित कर) त्यागे जाते हैं?

ऐसा होता है, भिक्षुओं, कोई भिक्षु उचित चिंतन कर—

- स्मृति संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

- धम्म-विचय संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

- वीर्य संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

- प्रीति संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

- प्रश्रब्धि संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

- समाधि संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

- उपेक्षा संबोध्यङ्ग की साधना निर्लिप्तता के सहारे, विराग के सहारे, निरोध के सहारे करता है, जो त्याग परिणामी हो।

इस तरह, भिक्षुओं, (सप्त संबोध्यङ्ग) 3 विकसित न करने से जो परेशानी और ताप देने वाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, वे विकसित कर लेने से उत्पन्न नहीं होते हैं।

—इन्हें, भिक्षुओं, विकसित कर (या साधना कर) त्यागे जाने वाले आस्रव कहा जाता हैं।

अब, भिक्षुओं, कोई भिक्षु—

- ‘देख कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को देख कर त्यागे,

- ‘संवर कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को संवर कर त्यागे,

- ‘उपयोग कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को उपयोग कर त्यागे,

- ‘सह कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को सह कर के त्यागे,

- ‘टाल कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को टाल कर त्यागे,

- ‘दूर हटा कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को दूर हटा कर त्यागे,

- ‘साधना कर’ त्यागे जाने वाले आस्रव को साधना कर त्यागे

—तब कहा जाएगा कि ‘वह सभी आस्रवों के प्रति संवर से युक्त होकर विहार करता है, तृष्णा को काट, बंधनों को फेंक, अहंभाव का सम्यक भेदन कर, वह अभी इसी जीवन में दुःखों का अंत करता है।’”

भगवान ने ऐसा कहा। हर्षित होकर भिक्षुओं ने भगवान की बात का अभिनंदन किया।

सूत्र समाप्त

-

यह ध्यान देने योग्य बात है कि “आत्मा नहीं होती”—ऐसा सोच लेना भी एक प्रकार की मिथ्यादृष्टि (गलत दृष्टिकोण) ही है। बुद्ध वचन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो वह शाश्वतवाद की दृष्टि में फँसता है—यह मान्यता कि आत्मा एक शाश्वत, अपरिवर्तनीय सत्ता है। इसके विपरीत, जब कोई आत्मा को नकार देता है—कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता—तो वह उच्छेदवाद की ओर झुक जाता है। दोनों ही दृष्टियाँ बौद्ध मध्यम मार्ग से भटकाव हैं, और भगवान बुद्ध ने इन्हें द्वैतात्मक अतिवाद कहा है।

इनमें से किसी भी दृष्टि में फँसे रहना साधक को श्रोतापति (धम्मप्रवेश) के फल तक पहुँचने से रोक सकता है। विशेष रूप से उच्छेदवाद से जुड़ी दृष्टि, जो यह मानती है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता, वह व्यक्ति को नास्तिकता, नैतिक भ्रम, और अंततः दुर्गति की ओर ले जा सकती है।

‘आत्मा है या नहीं’, इस झमेले में पड़ने के बजाय, भगवान हमें चार आर्य सत्यों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। ठीक से जानने के लिए पढ़ें क्या आत्मा है या नहीं? ↩︎

-

जहाँ दूसरे कुछ धम्म (जैसे दिगंबर जैन इत्यादि आत्म-पीड़ादायक परंपराओं में) इन चारों मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग करना ही पूरी तरह से वर्जित कर देते हैं। वहीं भगवान कहते हैं उनका उपयोग न करने से आस्रव उत्पन्न होते हैं। लेकिन उनका उपयोग करने से भी आसक्ति का खतरा होता ही है। इसलिए उनका इस्तेमाल करने से पहले या करते समय उनका उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, ताकि आसक्ति न हो।

भिक्षुगण अपने जीवन में इन चारों मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग करते समय प्रतिदिन इन वाक्यांश का पाली में शब्दशः स्मरण करते हैं। लेकिन यदि चाहे तो गृहस्थ भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा, मकान, और दवाइयां) का इस्तेमाल करते समय इन वाक्यों का हिंदी में स्मरण कर सकते हैं। इससे वस्तुओं का इस्तेमाल करने का मूल ध्येय स्पष्ट हो जाता है और उनके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि धम्म के गंभीर साधकों को अन्य वस्तुओं (जैसे मोबाइल फोन इत्यादि) का इस्तेमाल करते समय भी उसका मूल ध्येय स्पष्ट करना चाहिए, ताकि उनसे लगाव कम हो, या कहीं उनकी लत न पड़ जाए। ↩︎

-

सात संबोध्यङ्ग के बारे में अधिक जानने के लिए यह लेख पढ़ें 👉 सप्त संबोध्यङ्ग ↩︎

पालि

१४. एवं मे सुतं – एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि – ‘‘भिक्खवो’’ति। ‘‘भदन्ते’’ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच – ‘‘सब्बासवसंवरपरियायं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि। तं सुणाथ , साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी’’ति। ‘‘एवं, भन्ते’’ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच –

१५. ‘‘जानतो अहं, भिक्खवे, पस्सतो आसवानं खयं वदामि, नो अजानतो नो अपस्सतो। किञ्च, भिक्खवे, जानतो किञ्च पस्सतो आसवानं खयं वदामि? योनिसो च मनसिकारं अयोनिसो च मनसिकारं। अयोनिसो, भिक्खवे, मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च आसवा पवड्ढन्ति; योनिसो च खो, भिक्खवे, मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव आसवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च आसवा पहीयन्ति।

१६. ‘‘अत्थि, भिक्खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा, अत्थि आसवा संवरा पहातब्बा, अत्थि आसवा पटिसेवना पहातब्बा, अत्थि आसवा अधिवासना पहातब्बा, अत्थि आसवा परिवज्जना पहातब्बा, अत्थि आसवा विनोदना पहातब्बा, अत्थि आसवा भावना पहातब्बा।

दस्सना पहातब्बासवा

१७. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा? इध, भिक्खवे , अस्सुतवा पुथुज्जनो – अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो – मनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति, अमनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति। सो मनसिकरणीये धम्मे अप्पजानन्तो अमनसिकरणीये धम्मे अप्पजानन्तो, ये धम्मा न मनसिकरणीया, ते धम्मे मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे न मनसि करोति।

‘‘कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि करोति? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवड्ढति; अनुप्पन्नो वा भवासवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवड्ढति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो पवड्ढति – इमे धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि करोति।

‘‘कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा भवासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो पहीयति – इमे धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति।

‘‘तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं मनसिकारा मनसिकरणीयानं धम्मानं अमनसिकारा अनुप्पन्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च आसवा पवड्ढन्ति।

१८. ‘‘सो एवं अयोनिसो मनसि करोति – ‘अहोसिं नु खो अहं अतीतमद्धानं? न नु खो अहोसिं अतीतमद्धानं? किं नु खो अहोसिं अतीतमद्धानं? कथं नु खो अहोसिं अतीतमद्धानं? किं हुत्वा किं अहोसिं नु खो अहं अतीतमद्धानं? भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं? न नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं? किं नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं? कथं नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं? किं हुत्वा किं भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धान’न्ति? एतरहि वा पच्चुप्पन्नमद्धानं पच्चुप्पन्नमद्धानं आरब्भ (स्या॰) अज्झत्तं कथंकथी होति – ‘अहं नु खोस्मि? नो नु खोस्मि? किं नु खोस्मि? कथं नु खोस्मि? अयं नु खो सत्तो कुतो आगतो? सो कुहिं गामी भविस्सती’ति?

१९. ‘‘तस्स एवं अयोनिसो मनसिकरोतो छन्नं दिट्ठीनं अञ्ञतरा दिट्ठि उप्पज्जति। ‘अत्थि मे अत्ता’ति वा अस्स वास्स (सी॰ स्या॰ पी॰) सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जति; ‘नत्थि मे अत्ता’ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जति; ‘अत्तनाव अत्तानं सञ्जानामी’ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जति; ‘अत्तनाव अनत्तानं सञ्जानामी’ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जति; ‘अनत्तनाव अत्तानं सञ्जानामी’ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जति; अथ वा पनस्स एवं दिट्ठि होति – ‘यो मे अयं अत्ता वदो वेदेय्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकं पटिसंवेदेति सो खो पन मे अयं अत्ता निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सती’ति। इदं वुच्चति, भिक्खवे , दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारं दिट्ठिविसूकं दिट्ठिविप्फन्दितं दिट्ठिसंयोजनं। दिट्ठिसंयोजनसंयुत्तो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; ‘न परिमुच्चति दुक्खस्मा’ति वदामि।

२०. ‘‘सुतवा च खो, भिक्खवे, अरियसावको – अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो – मनसिकरणीये धम्मे पजानाति अमनसिकरणीये धम्मे पजानाति। सो मनसिकरणीये धम्मे पजानन्तो अमनसिकरणीये धम्मे पजानन्तो ये धम्मा न मनसिकरणीया ते धम्मे न मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे मनसि करोति।

‘‘कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवड्ढति; अनुप्पन्नो वा भवासवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवड्ढति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो पवड्ढति – इमे धम्मा न मनसिकरणीया, ये धम्मे न मनसि करोति।

‘‘कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि करोति? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा भवासवो न उप्पज्जति , उप्पन्नो वा भवासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो पहीयति – इमे धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि करोति।

‘‘तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं अमनसिकारा मनसिकरणीयानं धम्मानं मनसिकारा अनुप्पन्ना चेव आसवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च आसवा पहीयन्ति।

२१. ‘‘सो ‘इदं दुक्ख’न्ति योनिसो मनसि करोति, ‘अयं दुक्खसमुदयो’ति योनिसो मनसि करोति, ‘अयं दुक्खनिरोधो’ति योनिसो मनसि करोति, ‘अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा’ति योनिसो मनसि करोति। तस्स एवं योनिसो मनसिकरोतो तीणि संयोजनानि पहीयन्ति – सक्कायदिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा।

संवरा पहातब्बासवा

२२. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा संवरा पहातब्बा? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो चक्खुन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति। यञ्हिस्स, भिक्खवे, चक्खुन्द्रियसंवरं असंवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, चक्खुन्द्रियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। पटिसङ्खा योनिसो सोतिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति…पे॰… घानिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति…पे॰… जिव्हिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति…पे॰… कायिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति…पे॰… मनिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति। यञ्हिस्स, भिक्खवे , मनिन्द्रियसंवरं असंवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, मनिन्द्रियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति।

‘‘यञ्हिस्स, भिक्खवे, संवरं असंवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा , संवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा संवरा पहातब्बा।

पटिसेवना पहातब्बासवा

२३. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा पटिसेवना पहातब्बा? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो चीवरं पटिसेवति – ‘यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसरींसप- सिरिंसप (सी॰ स्या॰ पी॰) सम्फस्सानं पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं’।

‘‘पटिसङ्खा योनिसो पिण्डपातं पटिसेवति – ‘नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणञ्च वेदनं पटिहङ्खामि नवञ्च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो च’ चाति (सी॰)।

‘‘पटिसङ्खा योनिसो सेनासनं पटिसेवति – ‘यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसरींसपसम्फस्सानं पटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं’।

‘‘पटिसङ्खा योनिसो गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति – ‘यावदेव उप्पन्नानं वेय्याबाधिकानं वेदनानं पटिघाताय, अब्याबज्झपरमताय’ अब्यापज्झपरमताय (सी॰ स्या॰ पी॰), अब्यापज्जपरमताय (क॰)।

‘‘यञ्हिस्स, भिक्खवे, अप्पटिसेवतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, पटिसेवतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा पटिसेवना पहातब्बा।

अधिवासना पहातब्बासवा

२४. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा अधिवासना पहातब्बा? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघच्छाय पिपासाय। डंसमकसवातातपसरींसपसम्फस्सानं, दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं तिप्पानं (सी॰ स्या॰ पी॰) खरानं कटुकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति।

‘‘यञ्हिस्स, भिक्खवे, अनधिवासयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, अधिवासयतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा अधिवासना पहातब्बा।

परिवज्जना पहातब्बासवा

२५. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा परिवज्जना पहातब्बा? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो चण्डं हत्थिं परिवज्जेति, चण्डं अस्सं परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्कुरं परिवज्जेति, अहिं खाणुं कण्टकट्ठानं सोब्भं पपातं चन्दनिकं ओळिगल्लं। यथारूपे अनासने निसिन्नं यथारूपे अगोचरे चरन्तं यथारूपे पापके मित्ते भजन्तं विञ्ञू सब्रह्मचारी पापकेसु ठानेसु ओकप्पेय्युं, सो तञ्च अनासनं तञ्च अगोचरं ते च पापके मित्ते पटिसङ्खा योनिसो परिवज्जेति।

‘‘यञ्हिस्स, भिक्खवे, अपरिवज्जयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, परिवज्जयतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा परिवज्जना पहातब्बा।

विनोदना पहातब्बासवा

२६. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा विनोदना पहातब्बा? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो उप्पन्नं कामवितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, उप्पन्नं ब्यापादवितक्कं…पे॰… उप्पन्नं विहिंसावितक्कं…पे॰… उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति।

‘‘यञ्हिस्स, भिक्खवे, अविनोदयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, विनोदयतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा विनोदना पहातब्बा।

भावना पहातब्बासवा

२७. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, आसवा भावना पहातब्बा? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसङ्खा योनिसो सतिसम्बोज्झङ्गं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामिं; पटिसङ्खा योनिसो धम्मविचयसम्बोज्झङ्गं भावेति…पे॰… वीरियसम्बोज्झङ्गं भावेति… पीतिसम्बोज्झङ्गं भावेति… पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गं भावेति… समाधिसम्बोज्झङ्गं भावेति… उपेक्खासम्बोज्झङ्गं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामिं।

‘‘यञ्हिस्स, भिक्खवे , अभावयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिळाहा, भावयतो एवंस ते आसवा विघातपरिळाहा न होन्ति। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा भावना पहातब्बा।

२८. ‘‘यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो ये आसवा दस्सना पहातब्बा ते दस्सना पहीना होन्ति, ये आसवा संवरा पहातब्बा ते संवरा पहीना होन्ति, ये आसवा पटिसेवना पहातब्बा ते पटिसेवना पहीना होन्ति, ये आसवा अधिवासना पहातब्बा ते अधिवासना पहीना होन्ति, ये आसवा परिवज्जना पहातब्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये आसवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये आसवा भावना पहातब्बा ते भावना पहीना होन्ति; अयं वुच्चति, भिक्खवे – ‘भिक्खु सब्बासवसंवरसंवुतो विहरति, अच्छेच्छि अच्छेज्जि (क॰) तण्हं, विवत्तयि वावत्तयि (सी॰ पी॰) संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा’’’ति।

इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुन्ति।

सब्बासवसुत्तं निट्ठितं दुतियं।